Книга: A под ним я голая

А под ним я голая

Принцип Гудини

Прозу поэта читать всегда интересно: здесь найдешь и ажур, и масштаб. Поэтому книгу Евгении Добровой я ждал с любопытством: подтвердится ли эта формула?

Подтвердилась. Закон селекции сработал без сбоев. Текст яркий, цветистый, местами даже намеренно усложненный, с изощренной вязью метафор. Да, это проза поэта. Так и есть.

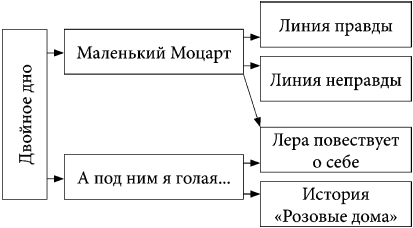

Книга, которую вы держите в руках, состоит из дилогии «Двойное дно» и повести «У небожителей». Дилогия, при всей легкости и эфирности письма, весьма сложна композиционно: я насчитал семь ярусов повествования и даже нарисовал схему.

В основе сюжета «Маленького Моцарта» – анабасис (греч. – путь от побережья в глубь материка) юной девушки во взрослую жизнь. Окруженная ее реалиями, героиня ищет опору в воспоминаниях детства – но не может найти.

Тем временем в точке между детством и ответственностью складывается любовный треугольник: героиня, молодой муж и опекающий пару друг семьи. Можно ли усидеть на двух стульях? Нет, нельзя. Но, может быть, все-таки можно?

Произведение написано в стиле «фрагментарное письмо»; это французский жанр, однако повесть по-пушкински имеет завязку, кульминацию и развязку и по-чеховски – хронотоп.

Начиная со второй главы из мозаики, казалось бы, несвязанных фраз – на самом деле это россыпь смешных историй и остроумных диалогов – начинает складываться сюжет – и под занавес приходит к совершенно неожиданному финалу. В каком-то смысле это настоящая провокация. Художественная.

Вторая часть «Двойного дна» – еще одна из линий жизни начинающего литератора Леры Петровской: «закончив два года назад институт и перепробовав – надцать работ… от бензоколонки (оператор-кассир, сутки-трое) до пресс-центра президента Е. (ночной мониторинг средств массовой информации за о-о-очень символическое вознаграждение), я под конец остановила белку в колесе и осела на несколько месяцев в частном издательском доме. В конце концов, где еще приютиться писателю, как не возле книги, думала я».

В провокационном названии «А под ним я голая…» на самом деле нет ничего непристойного. Под ним – это под платьем, а порождена метафора житейским обстоятельством. Друг героини, который «в прошлой жизни был Мойдодыром», понуждает ее крайне тщательно убирать квартиру, и та, испортив хлоркой подол любимого платья, маскирует пятно задорной аппликацией на французском языке: «Nue Dessous». Под ним я голая.

Как и «Маленький Моцарт», повесть построена по принципу двойной композиции: игла в яйце, матрешка в матрешке. Героиня, отработав, как говорят психологи, мифологему Золушки, принимает волевое решение не играть более эту роль. «Моя карета слишком засиделась в тыквах!» – говорит она и хлопает дверью перед носом обомлевшего начальника. Но что Золушка знает о жизни? Она вам расскажет, вернее напишет, сама. Принимая за принцев обычных людей, обремененных собственными проблемами, она ходит по кругу и наступает на одни и те же грабли. Бам-с! – по лбу. Не сделаешь выводов – еще раз получишь.

Сюжетный параллелизм повести «У небожителей» не так сложен, как в предыдущих произведениях, но и тут не обошлось без него. Действие происходит в знаменитой сталинской высотке – Доме на Котельниках. В мастерской художника Кустова проходят частные уроки рисунка и живописи. Героиня натурщица, проводя многие часы в неподвижности, осмысляет грустную историю своей любви и думает, как жить дальше, – первый план; фоном идут легенды про высотку, Кремль, который хорошо виден из окна, и его обитателей. Сталин был вовсе не черным, а рыжим. Сын Менжинского разводил бабочек. Ночью в Мавзолее страшно.

По секрету скажу, что главных героинь Доброва пишет с себя, повествование ведет от первого лица – таким образом мы видим совпадение героя и автора, столь характерное для литературы наших дней (уже даже изобретен термин «я-проза»). И, надо отдать должное, взглянуть на себя со стороны у автора получается, и неплохо. Умение выписывать детали, взгляд сквозь вещи, небуквальная констатация фактов и в то же время непредвзятость – сильные стороны прозы Добровой.

Эту книгу смело можно назвать лирической – она соткана из личных переживаний, осмысления жизненного опыта. Я вижу экзистенциальные мотивы формирования личности, истоки жестокости, эгоизма – и поиски выходов. Доброва не любит открытых финалов и расставляет все точки над i (разве что «Маленький Моцарт» является исключением).

Еще не так давно имя Евгении Добровой было почти неизвестно, а буквально за год автор сделал заметную карьеру в литературе. Открыл Доброву «Новый мир» – по результатам работы мастер-класса этого журнала, прошедшего в рамках самого крупного российского совещания молодых писателей – Форума в Липках – в октябре 2007 года, она была отмечена как лучший прозаик семинара. Интересный поворот судьбы для человека, который всю жизнь писал стихи. А еще мне очень интересно узнать, каким будет продолжение у этих историй, талантливо рассказанных Евгенией Добровой.

Сергей Белорусец

Повествование в двух ключах

Самое плохое в макаронах что, что они быстро остывают. Мы – какой моветон! – едим макароны с хлебом.

– От священных коров, наверное, – говорит Миша, намазывая на румяный штрицель масло «Новая Изида». Что ему калории…

* * *

Сегодня мне приснилось, что у меня ярко-красный маникюр и что я учу французский язык.

* * *

Я хочу жить как младенцы, которым не исполнилось и полутора лет: они не делают ничего, даже еще не рисуют. Их главная idea в том, что они едят и растут.

И никто не потребует от них ни рисунка, ни пятерки по алгебре, ни денег в дом.

* * *

«…Некоторые исследователи считают, что в форме анонимного трактата написан также «Апокалипсис» Иоанна Богослова. Он представляет собой аллегорию антиримского восстания в колониях. Трубящие ангелы – это диспозиция войск мятежников…» Мамочка, мамочка, мама моя! Пал Палыч меня изведет своими заказами.

* * *

И я, вместо того чтобы работать и соображать, уставилась, как на видишь фигу, на обложку «Истории русской живописи» Бенуа (репродукция картины Флавицкого), смотрю и думаю: опять тараканов надо травить… Нет бы: бедная княжна!

* * *

Под компьютером скапливаются тапочки, а на столе чашки.

* * *

Сегодня сказала Мише, что меня возбуждает «Крейцерова соната».

Он взялся читать.

* * *

Мне захотелось потрогать снег, и я дотронулась до заснеженного завитка ограды детского парка.

* * *

За последние пять дней пять раз звонил Пал Палыч: «Когда вы закончите предисловие?» А я ему говорю: завтра, завтра. Откуда я знаю, когда закончу.

* * *

Раскатились горошины антигриппина.

У меня инфлюэнца, и по вечерам Миша греет мне нос синей лампой.

– Сегодня у нас капрончик! – кокетливо говорю я и завязываю глаза от света колготками.

Какая уж тут работа…

* * *

И вообще я не хочу работать, а хочу сидеть в кружевах и конфетах. Я же девочка.

* * *

Самый сладостный в мире звук – звон серебряной ложечки, доносящийся с кухни, где муж пьет свой утренний кофе, перед тем как уйти. Я слышу его сквозь сон.

* * *

Иногда я засыпаю прямо за компьютером. Или с книжкой в руках в кресле-качалке, бабушкином.

* * *

…Проснулась я оттого, что кто-то погладил меня по плечу. Я вздрогнула: кроме меня, никого дома не было. Оказалось, под собственной тяжестью с плеча сползла накинутая кофта.

* * *

Приехал в гости Пал Палыч – навестить больную, – привез с собой пиццу и медовик. Пиццу мы съели сразу, а торт был очень большим, и добрая половина осталась. Мы все никак не могли его прикончить – и медовик казался свежим неделю. Это же ненормально! Я говорю Мише:

– Такого не может быть. Наверное, чего-то добавили.

Миша:

– Конечно, добавили. Дедушке на подводной лодке такие давали. Полтора месяца были как только что из пекарни.

* * *

– А ты знаешь, что произошло у нас в ванной?

– Что, кран опять сломался?

– Муха проснулась…

– Муха проснулась! – радуется Миша. – В феврале – муха!

* * *

На двадцать третье Миша получил говяжью отбивную в сметане. Первый кусок заглотил не жуя, а взявшись за второй, поморщился.

– Невкусно?!

– Нормально… Жестковато немного…

– Такое блюдо должен готовить мужик. Какой с меня спрос: единственное мясо, которое хорошо может сделать женщина, это человечина.

– Не-а. Это мушшина, – с набитым ртом поправляет Миша. И прожевав: – Про человечину сама придумала?

– В книжке прочитала.

– В какой?

– Не помню…

– Вешал бы таких писателей, – говорит Мишель. – Котлеты бы из них крутил.

– От тебя стоит держаться подальше.

– Но ты, я надеюсь, не станешь писать подобную ересь?

* * *

Кончились деньги. Надо срочно ехать за гонораром. За подобную ересь.

* * *

Одинокая потерянная пинетка, привязанная за шнурок к притолоке стеклянного павильона автобусной остановки, тихо покачивалась, влекомая дуновением ветра.

* * *

Сначала хотела добраться автобусом, но метро затянуло водоворотом подземного сухого тепла. Черт с ними, с пересадками.

* * *

Тум! – двери. «Менделеевская». И я вспоминаю о Любочке Менделеевой, и о Блоке, и о реке Пряжке, и о джинсовых ремнях от Пако Рабанна, – и опять о невских берегах.

* * *

Бородатый, но лысый мужчина плюхнулся рядом, повернулся в полоборота и уставился на меня в упор.

Глазел беспардонно и долго – как турист на афишный столб «Мулен Руж».

– Что вы на меня так смотрите? Вам нравятся уродины?

– Дура.

– Что, простите?

– Ничего.

И перешел в другой вагон. А как таращился!

* * *

Я все еще езжу в метро…

* * *

Домой вернулась только к ужину: пустилась в бегство по магазинам.

* * *

Когда человек в голодном расположении духа идет за продуктами, он обязательно купит в три раза больше, чем может съесть. Причем каких-нибудь оливок или чипсов. А потом ему неделю не на что жить.

* * *

Опять почти нет денег.

Много ли могут заработать начинающая писательница и неизвестный фотограф?

* * *

– Гомерически хочется курить.

– Гомер не курил. …Но пил.

* * *

Миша завел в записной книжке страницу на букву «э» – «экономия» – и пишет туда, сколько у кого взял в долг.

* * *

Покупаю резную деревянную рамочку для Мишиной фотографии, продавщица мне подает, смотрю – с трещиной.

– Боюсь, она треснула, – говорю продавщице.

– Не бойся.

* * *

Миша купил еще один объектив.

* * *

В субботу мы проснулись поздно, к полудню. Я ворочаюсь, зеваю и тру глаза: пока вся не изваляюсь, не встану. Миша протирает очки.

– Интересно, а в Японии есть евреи? – вдруг говорит он.

– Евреи? В Японии? А почему ты спросил? Неужели у меня так будка опухла?

– Ну ты и скажешь! Мне просто приснился еврейский погром в Токио.

– И чем все закончилось?

– Ты танцевала на площади «Хава Нагилу», и тебе надавали по шее. Не сильно, а так…

* * *

Это еще что. Однажды просыпаюсь и вижу Михаила, спящего, с пультом от магнитофона и микрофоном в руке. Интересно…

– Дорогой, а что ты делал сегодня ночью?

– Ждал, пока ты захрапишь. Хотел записать…

– И что, храпела?

– Не знаю. Я, пока ждал, уснул.

* * *

Еще покупка: в хозяйственном – пакеты для мусора. Сошью из них платья, и Миша снимет новое портфолио. Новое прекрасное портфолио.

Продавщица подает черный рулончик.

– А дайте лучше вон те, серебристые.

– Какая разница?! – бурчит под нос жрица Гермеса: не понимает моего эстетизма.

– Мне для другой цели.

Не могу же я ей сказать, что через такие не буду просвечивать.

* * *

В черной пластмассовой ванночке лежит лист: из его глубины медленно вырисовывается, приобретает знакомые очертания мое лицо. Через мгновение лист ловко поддевается пинцетом, и в лоток закладывается новая порция будущих анфасов и профилей. Все происходит со скоростью выпекания блинов. Свет красный, зловещий. Почему-то вдруг становится жутко.

Миша множит и множит меня. Как штаммы.

* * *

Сладковатый фотографический запах по всей квартире; никогда не выветривается. В ванную не зайдешь – вечно сушатся пленки. Языки, свитки, змейки – отовсюду, откуда только можно свисать, – серпантином вьются с бельевых веревок, шуршат еле слышно над головой.

Вот как тут стирать?..

Беру таз и ухожу на кухню.

* * *

Когда мы еще не были женаты, Миша спросил:

– А может, ты будешь моей музой?

– А может, ты – моей? – А потом подумала, что муз не выбирают, как и родителей.

* * *

В Мише проснулось чувство ответственности. «Я должен кормить семью», – сказал он и устроился осветителем на «Мосфильм» в ночную смену.

* * *

Мой муж – воплощенная химия и жизнь. Точнее, химия versus жизнь. Парацельс в век Интернета. Иногда просто слов нет. Мало ему своих фиксажей-реактивов – так нет, сегодня застукала его на кухне: в моей розовой чашке что-то дымилось.

– Что это?

– Это? Сплав Вуда.

– А зачем он тебе?

– Должен плавиться в кипятке.

Я заглянула в чашку. На дне лежали серебристые горошины.

– И что, плавится?

– Смотрю… Пока еще непонятно.

– А как же чашка?

– Отмоется…

* * *

Я вспомнила, где видела эти горошины. Микола, муж моей подруги Таньки Ниловой, отсыпал пригоршню в процессе разборки хозяйственного хлама, при коем мы присутствовали, в квартире, доставшейся ему после смерти отца.

* * *

Вечером позвонила папе.

– А сплав Вуда ядовитый?

– Конечно, ядовитый. – (А как же моя чашка?! Моя розовая китайская чашка!) – А зачем он тебе?

– Так просто спросила.

– Как вообще поживаешь?

– Вот, – придумываю на ходу, – ходила гулять, зашла по дороге в хозяйственный. Купила скалку и яйцерезку.

– Тебя что, муж обидел?

* * *

По «Культуре» передача про ландшафты Петергофа. Возлежим на диване как баре, любуемся причудами садовников. Камера дает крупные планы Монплезира, Марли, прудов и фонтанов, долго обозревает фигурные газоны… А наутро Миша предлагает сделать мне такую же прическу: короткая стрижечка с рельефными вензелями. Можно с разноцветными. В интимном месте. Слава телеканалу «Культура».

* * *

Кожаная подошва моей левой тапки всегда изрисована, исчеркана шариковой ручкой в духе графики Эшера: когда, сидя в кресле, болтаю по телефону, всегда для удобства подворачиваю ногу и машинально калякаю по подошве.

* * *

Покупаем зелень на рынке: три укропа по восемь рублей и китайский салат за восемнадцать.

– Сколько с нас?

– Шестьдесят.

– Сколько?

– Ой, пятьдесят два.

– Сколько-сколько?

– Сорок два…

– Будешь так шутить, бесплатно заберем, – грозится Миша.

– Ладно, ладно, вот нате вам яблочко, – бабка азербайджанка сует его в руки, возьми, мол, и с Богом проваливай.

– Не любим мы яблоки, персик дай!

* * *

Прошлой осенью Миша привез с дачи полрюкзака яблок. Одно из них было надкушено. И еще одно. Короче, несколько яблок были надкушены.

«Ки-ислые! – подумала я, – придется варенье варить».

И не ошиблась. Штрифель оказался, как говорил когда-то – правда, не про яблоки, а про мосфильмовские груши, на «Мосфильме» были неохраняемые полузаброшенные сады, – один калдырь, типчик со сломанным носом, завсегдатай массовки и душа местной компании, косым глаза вправлять!

* * *

И мы поставили сидр. А Мишиному папе сказали, что сварили варенье.

* * *

Сейчас ночь, и слышно, как на кухне свистит сидр. Такой тихий звук.

* * *

– Опять за своего Прусточка-Прустца!

Я уже в постели, с книжкой и маникюрной пилочкой в руках.

Миша ревнует.

* * *

Как медленно ползет по страницам закладка!

* * *

Но я же не могу читать быстрей, чем я читаю.

* * *

Мечтаю о том, чтобы на ночном столике лежало не девятнадцать книг, как сейчас, а одна.

* * *

– Сколько тебе говорили не ставить на ночь быструю музыку!

– Это же Бах…

– Это все равно, что засыпать под польку.

* * *

Миша, однажды в спальне: ты будешь Белоснежка, а я Семь Гномов!

– Осторожнее!! Ты меня понадкусываешь! Хотя на самом деле, когда у меня хорошее настроение, я просто душка, из меня веревки вить можно.

– Да? А потом на них вешаться?

* * *

– А давай я сошью тебе такие трусы. С длинным и узким карманчиком, как чехол для зонта.

– Не хочется от тебя засыпать!..

* * *

Даже не верится, что в наше время это возможно – жить таким безмятежием жизни…

* * *

Мама подарила мне байковую ночную рубашку, в клубничку и с длинными рукавами – как носят в детском саду, но только большую. Миша ее не любил, говорил, что она отбивает у него желание.

– Опять ты в клубничках! Это твоя мама специально…

Но рубашка была теплая, а я мерзла ночами и потому не сдавалась.

Дело кончилось тем, что мы пошли в салон дамского белья и купили мне новую ночнушку – черную, прямого и строгого кроя, с кружевными манжетами и маленьким бантиком на груди, – на что Миша изрек: «Теперь мне будет казаться, что я не в постели, а в опере». Взамен я дала слово никогда больше не надевать клубнички.

* * *

– Хочу тебе признаться в одной вещи. Знаешь, когда тебя нет, я иногда все равно сплю в клубничках.

* * *

В эту зиму мы занимались любовью мало. Допоздна работая на трех работах, я уставала, Миша это понимал и старался не приставать. Очень, очень уставала.

* * *

Звонит Миша из Питера – у него недельная выставка:

– Совсем мне без тебя не спится. Завел даже специальную маленькую подушечку, подкладываю ее под бок и думаю, что это ты.

* * *

По ночам мне снятся герои Пруста. Маленький Марсель, рыдающий над кустом розового боярышника в Комбре.

Сван, который уже встретил Одетту де Креси.

* * *

Красота причиняет мне боль. Я осязаю ее слишком сильно, слишком болезненно.

* * *

И чем дальше, тем хуже.

* * *

Все по-настоящему прекрасное драматично.

* * *

Однажды я любила мальчика, но только любила его не как мальчика, а как произведение искусства.

Как парки Винченцо Бренны, гудоновские головки или цветочные вазы о львиных лапах на террасе Павловского дворца.

Можно ли людей так любить?

Это же неприлично.

* * *

Сегодня вместе с мусорным пакетом выбросила в мусоропровод свои перчатки.

* * *

– Вы напишете нам о Прусте? Кому как не вам заказать…

– Постараюсь.

– Вот времена пошли – кто его сейчас читает… – вздохнул Пал Палыч.

– Например, мой муж. Когда мы только познакомились, он поинтересовался, какая у меня любимая книга. Говорю, Аксаков, «Детские годы Багрова-внука». «Дай почитать!» – «Пожалуйста». Через неделю встречаемся, он спрашивает: «А еще?» – «В поисках утраченного времени». С тех пор прошло два года – сейчас седьмой том дочитывает.

– Ваш муж вас очень любит.

* * *

Пассаж у Аксакова:

«Достал <…> одну часть «Детского чтения» и стал читать, но был так развлечен, что в первый раз чтение не овладело моим вниманием».

«Детские годы Багрова-внука». Первое произведение в русской литературе, написанное от лица ребенка. Это было за сто лет до Пруста.

От скуки на каникулах, дело происходило в Павловском Посаде, я прочла его в девять лет. У бабушки в шкафу стояло очень мало книг: история Великой Отечественной войны в шести томах, «Лекарственные растения», том Пушкина, собрание сочинений Шолохова, что-то еще – и вот Аксаков.

Это была первая книга в жизни, которая поразила меня.

* * *

И что за дурацкая привычка грызть карандаши! Пришла в редакцию читать корректуру предисловия и так увлеклась, что чуть не откусила ластик с карандаша главного редактора.

Когда правка была закончена, он попросил свой карандаш обратно, я отдала – и с ужасом увидела, что стирательная резинка мокрая. Больше всего в тот момент я боялась, что он станет что-то стирать и на бумаге останется пятно.

* * *

Пошла с Пал Палычем на книжную ярмарку, в новом пуховичке.

Палыч, мечтательно-сладко:

– Вы в нем такая толстенькая!

* * *

Вернулся из Питера Миша.

Он явился с мороза, и мне захотелось поцеловать его холодную щеку.

– Дай-ка тебя поцелую, пока не остыл. Тьфу ты, пока не нагрелся!

* * *

– Миша получил «Гран-при» за фотографию лошади, – сообщаю родителям по телефону. Лауреат, повязав фартук, моет посуду.

– Лошади! Сама ты лошадь… – раздается за спиной бурчанье. – Это чистокровный англичанин!

– Поучайте лучше ваших паучат! – И, пощадив недоумение мужа, поясняю: – Цитата из «Буратино».

* * *

– Интересно, а у Пегаса – гнездо или конюшня?

– Где?

– Где-где… на Олимпе.

* * *

Решили приготовить что-нибудь поесть, но оказалось, что из еды в доме остался только чай. Потом нашлись еще две луковицы, кетчуп и морковка.

* * *

И я стала варить луковый суп. (Миша сразу: как у американцев!)

Лук был такой старый, что даже не щипал глаза.

* * *

– Ну, с божьей помощью съели.

– Бог-то тут при чем?

– Бог при всем.

* * *

Не знаю, как там у американцев дела с луковым супом, но только, по-моему, единственное, что у них еще может быть вкусным, это жвачка и чипсы. Ну и еще начинка для курицы – in-the-bird cooking. (Миша про это: внутриптичная готовка. Он тоже ее любит.)

* * *

– Чипсы изобрел русский повар Иван Иванов. Он нарезал опасной бритвой картофелину и пожарил ее в кипящем масле.

– А я думала, чипсы придумали в Саратоге. Миша:

– Хочешь, я сам сделаю тебе чипсы? Надо только очень тонко порезать картошку. Бритвой. А потом вымочить, чтобы вышел лишний крахмал. В «Науке и жизни» написано. «Приготовление чипсов в домашних условиях». Правда.

* * *

Миша ошибся. Луковый суп у французов. Лучше всего получается из плавленого сырка за семь восемьдесят, такими еще алкоголики закусывают. Русские, разумеется, алкоголики.

А ведь вкусно, черт возьми, если разобраться.

* * *

Купили как-то соус вроде майонеза, в пластмассовой бутылочке. На наши «Три яйца» похож, только очень жирный. Но так вроде ничего.

А у бутылочки на горлышке наклейка. На ней написано: «№ 58. What is your favorite sport? Why?»

Миша: наверное, викторина, розыгрыш призов, вроде как у нас: вырежешь 100 кружочков из упаковок от пельменей – выиграешь машину. Только почему они на таком жирном майонезе такие диетические вопросы задают?

– А, – говорю, – дураки.

Но они, конечно, не дураки, как выяснилось. Просто там была еще одна фраза, мелким шрифтом, а мы ее не заметили. А когда заметили, получилось вот что: «Фирма «Крафт». Вопросы для начала застольной беседы. Вопрос № 58. А какой у вас любимый вид спорта?»

* * *

Миша за чаепитием: уберите Пушкина с конфет! Это амикошонство!

Посмотрела – и правда: карамельки «Пушкин».

* * *

Чай у нас называется утопленники, пакетики с ниточками. Миша учит их отжимать, обматывая ниточку вокруг чайной ложки.

* * *

Но я люблю совсем другое: цветки жасмина, прямо в чашке, нежные и скользкие.

* * *

На альбомном листе пишу объявление, с тем чтобы повесить его в холле на лестничной клетке: «Господа!

Не могли бы вы слушать музыку несколько тише, если это возможно. Соседи».

Как только текст готов, музыка стихает.

* * *

Наступила весна. С дома напротив наконец-то сняли леса.

Я чувствую, как исчезает страх.

* * *

Кофе и ситро

танцуют буги под шум метро, —

напеваю, шагая по лужам, это даже не лужи, а лужицы; дождь недавно прошел, и блестит вечерняя тьма, отблески фар длинные, дрожащие – как лунные дорожки на море.

* * *

Миша пришел с дождя, промокший до нитки: – Определенно, есть какое-то обаяние в этом светящемся мокром асфальте.

* * *

Как дразнят запахи!

На улице набрасываюсь на хот-дог, прикусывая салфетку.

* * *

Я знаю, как обанкротить магазин.

Однажды в супермаркете Global USA на вешалке уцененных товаров я приглядела демисезонное пальто. Его уценили в четыре раза – за то, что на рукаве не было пуговицы. Но сидело оно прекрасно.

– Надо брать, – сказала продавщица с бейджем «Can I help you?». – А пуговицу купите.

Но я сделала проще: нашла на другом этаже точно такое же пальто, зашла в примерочную и оторвала недостающую пуговицу.

А потом так и шла до метро с пуговицей в кулаке.

* * *

Осенью уценю у них дубленку. Выберу, какая понравится, и отстригу пару пуговиц. Или пояс вытащу, так надежнее. И через неделю приду за ней в секцию уцененных товаров. А пояс у меня уже есть!

* * *

Америттер – это, оказывается, аутентичное название поджаренного на растительном масле хлеба. Еда нищебродов, но как благородно звучит.

* * *

Когда у нас нет денег, я экспроприирую у родителей зубную пасту. Выдавливаю сколько надо в пустую баночку из-под фотопленки, а тюбик, чтобы не было заметно, надуваю.

Миша потом: «Ты спасла нас от кариеса!»

* * *

Странный невроз, три раза уже посещал. Начинаю чистить зубы, и вдруг мне кажется, что это не моя зубная щетка. Что бы это значило? А еще иногда мерещится, что яу себя в гостях. В прямом смысле: дома. Что-то вроде маминой квартиры: все можно трогать, есть, пить, всем можно пользоваться, но это – гости.

* * *

– Ой, как от тебя вкусно пастой пахнет! Подыши на меня, а то я зубы не чистил.

* * *

Семь Гномов в кои-то веки приготовили завтрак. Что ж, очень мило с их стороны. На завтрак у нас нерожденные курочки и петушки.

– Э-эй! Ко-ко-о! – пою, тормоша вилкой яичницу. У меня хорошее настроение.

– Чего?

– Это я не тебе.

– А кому?

– Яйцу!

– А, – говорят Гномы, – понятно.

О слепая судьба! О бедный птенчик!

* * *

– Расскажи что-нибудь из детства!

– В детском саду, во время тихого часа, в возрасте шести лет я занималась рукоблудием.

– Да ну?!

Мое детство. Этюды Черни, собирательство заграничных этикеток, рассказы Драгунского, журнал «Юный натуралист» – кто за меня определил, что мне нужен именно этот журнал? – бабушка, ее дом, ее город – Павловский Посад. Хожу по магазинам. Мне дают рубль, это три пломбира, два крем-брюле и одно «Морозко». Ангины не было никогда и нет до сих пор. Весной с соседкой одноклассницей ездили на кладбище – срезали нарциссы и продавали на Казанском вокзале по десять копеек за штуку. У меня была глиняная расписная копилка. Больше не помню. Опять в голове вертится Черни…

* * *

Часто играли во дворе с одной девочкой из соседнего дома.

– Ася, – спрашиваю я, – а как тебя по-настоящему зовут – Асетрина?

Это была, конечно же, аналогия «Катя и Катерина». Мне странно, что я помню эту осетрину, ведь мне было тогда три года.

* * *

Помню, я еще сказала ей тогда: «Давай дружить!» – а папа потом: никому не говори «давай дружить». А мы просто договорились.

* * *

Однажды маме в магазине понравилась мыльница. Это была мыльница на присоске, и маме ее очень захотелось. Мыльница стоила восемьдесят копеек, это было дорого. Но мама выпросила у папы эти восемьдесят копеек и купила ее.

Мыльница должна была присасываться к кафелю, но почему-то не присасывалась, а сразу отскакивала в сторону вместе с мылом. Мы с братом были в восторге, целый вечер присасывали ее к стенке и смотрели, как она отскочит.

На следующий день мама отнесла покупку обратно, чтобы поменяли, но мыльниц уже не было.

И тогда на эти восемьдесят копеек мама набрала папе носков.

* * *

В обмен на корпус от кассеты брат научил меня открывать папин сейф маминой пилочкой для маникюра, причем из всего набора подходила только одна – самая тоненькая; остальные не пролезали.

* * *

Помню родительский лексикон. У мамы с бабушкой было свое арго, специальный подвижной состав словечек, касающихся моего поведения, времяпрепровождения или уличавших меня в нездоровье:

– сачкует (пропускает занятия в школе, сказавшись больной, а на самом-то деле знаем мы эти простуды);

– питюкает (играет на пианино);

– не ботай! (не стучи ногами по стулу);

– через-не-хочу! (касательно геркулесовой каши);

– подкашливает (а это вообще предательство: можно в любой момент, как волшебный Сезам, произнести это слово, и она – то есть я – никуда не пойдет. Даже тихое учительское мошенничество типа ярмарка солидарности меня впоследствии меньше расстраивало);

– не мамкай!;

– не нервируй меня-а!;

– что за девка поперешная! (бабушкино любимое);

– одет как панано (это обычно папе);

– чумазая, как отымалка (а это уже мне, отымалка – грязная тряпка, которой протирали печь);

– Лера, кто ест руками? Одни свиньи едят руками!;

– красавица каканая! (по аналогии с писаной);

– сбагрить (отправить ребенка к бабушке. Ребенок при этом сразу же вспоминает багор, которым либо соседа Аркашу, утонувшего по пьяному делу в дачном пруду, либо когда Дед Мазай и зайцы);

– похоти! (мне никогда ничего сразу не покупали – требовалось некоторое время похотеть, от недели до нескольких месяцев, срок зависел от крепости маминых нервов).

И так далее в повелительном наклонении:

– Не выдумывай! Не пререкайся! Не отлынивай! Не паясничай! Поразглагольствуй у меня еще, поразглагольствуй!

* * *

Дом наш, и сад… Яблони в яблоках. Пасека, ульи и мед. «Бычье сердце» зреет в теплицах… Дедушка окучивает крыжовник… Дедушка… он был начальником следственного отдела, считал, что ему все можно, и воровал у соседей клубнику. До сих пор не пойму, что ему эта клубника – своей полно! Может, слаще была?

* * *

Бабушка:

– Поиграй, пока тетя Маша в огороде! Ну давай, давай! «К Элизе»!

Тетя Маша – бабушкина соседка, старуха, у нее еще губы всегда накрашены. Бабушка про тетю Машу: моложавая.

Опять эту Элизу…

* * *

И бабушка сразу окна настежь.

* * *

Чего не сделаешь ради бабушки.

* * *

А тетя Маша: «Ваша уже так хорошо играет! Маленький Моцарт!»

* * *

Конечно, хорошо играю. Конечно, «маленький Моцарт». Ведь бабушка ей по дешевке рассаду продает. Только я почему-то считала, что Моцарт – это скрипач.

* * *

И мама туда же. «Играй, играй! Тебе еще двадцать минут, я засекла. В перерыве между сонатиной и адажио можешь съесть яблоко, – мама пристраивает его на пюпитр. – Вот Скрябин – перед сном целовал свое пианино. В пять лет!»

* * *

Скрябин у них с бабушкой человек популярный, как ширпотреб: не ковыряй подбородок! Хочешь как Скрябин? От прыщика умереть?

* * *

В первом классе нас всех сфотографировали, и через неделю каждому выдали по большому глянцевому листу. В углу общего снимка в персональной рамочке сияла улыбкой наша классная – Глафира Сергеевна Карпова. Химия «мелкий бес», очки в пуленепробиваемой оправе, криво подведенная бровь – все как надо.

Грымза была ужасная. Однажды поставила мне «кол» за то, что неправильно держу ручку. Потом еще один. Ручка должна смотреть в плечо! – безапелляционный приговор висел надо мной все детство, как дамоклов меч: с младенчества держу канцпринадлежности с наклоном в другую сторону – от себя. Так, кстати, вся Америка пишет. Но Глафира Сергеевна в Америке не была. «Колы» продолжались. Положение становилось критическим. Поэтому писать как надо я все-таки выучилась. Так что у меня два почерка. (Миша: «Тебе еще повезло! Левшам раньше вообще руку к парте привязывали, чтобы они ею не писали».)

Так вот, внизу лучезарного лика классной руководительницы изящным курсивомбыла сделана подпись: «Учительница первая моя…». Меня эта подпись бесила. Какая, к черту, «учительница первая моя», когда можно «моя первая учительница»! Теперь я поняла, почему. Дети не думают инверсиями – они мыслят прямым порядком слов.

Это и есть черта. Когда ребенок перестает замечать в жизни инверсии – он уже взрослый.

* * *

Меня купают с марганцовкой. Бабушка сыплет ее из маленького стеклянного пузырька, на глаз, но всегда щедро: вода по цвету как малиновый сироп. Мне нравится ее обесцвечивать – сделаю дело и гляжу на волшебную метаморфозу.

– Ах ты, поганка, опять насикала!

* * *

– Не вытирай попу полотенцем для лица! Сколько можно говорить одно и то же!

Бабушка выхватывает его у меня из рук и стегает пару раз по только что вытертому месту. Вырываюсь, визжу, задеваю корыто с грязной водой, оно встает на дыбы и обдает бабушку с ног до головы обесцвеченной марганцовкой.

– А-а-а! – взахлеб кричит бабушка. Я сломя голову убегаю в сарай. Голая, прямо по огороду. Бабушка сейчас страшней, чем соседи.

* * *

Я, Мише, в ответ на его вопрос:

– Нет, в кровать никогда. Даже когда совсем маленькая была.

– А напрасно, матушка. Сразу тепло, хорошо… А приятно-то как! Не хочешь попробовать?

– Сейчас уже неинтересно…

* * *

Ах, сколько в жизни упущений…

* * *

Шаги на крыльце, а потом в коридоре, похожи на шум тяжелых шаров в недрах бильярда – густой, мелодичный и печальный.

Это идет с рынка бабушка.

* * *

– Будешь кино смотреть? – Мишин голос выводит меня из доледникового периода детства.

– Какое?

– Blow-up. Фотоувеличение.

– Blow-up – это взрыв.

– Ну, я не знаю… Может, и взрыв. В любом случае – трансформация материи…

* * *

– Ты поняла? – спросил потом Миша. – Ему все показалось. Никто никого не убивал.

* * *

Уже с утра я жду «Спокойной ночи, малыши».

* * *

Я сижу у бабушки в большой комнате, на коленках тарелка с овсянкой, в нее налито молоко, все это два раза размешано-перемешано мамой и бабушкой: каша-малаша. По телевизору «Веселые старты».

* * *

Бабушка, с поволжским акцентом на о:

– Мы в войну голодовали! Очистки ели! Это у нее последний козырь.

Ну как я могу быть хуже бабушки.

И я начинаю давиться остывшей овсянкой.

Хотя прекрасно понимаю, что бабушка хитрит. Очистки – они ведь не могут быть просто так, они от чего-то!

* * *

На ужин – тошницели с макаронами, томатный сок и молочные гренки.

* * *

Макароны – это конечно же молочные черви. Про них мне рассказывала тетя Клава, бабушкина подруга, директор Павлово-Посадского молокозавода.

Иногда бывают рожки, тогда это опарыши – я видела их, когда дедушка вялил рыбу в сарае.

Гренки похожи на губки для мытья посуды, жирные насквозь и скользкие.

Томатный сок пузырится, как выдуваемое через трубочку медсестрой, из тех, что с улыбкой Бабы-Яги – сейчас укусит комарик! – берут кровь из пальца.

* * *

Я нюхаю чашку и ставлю обратно на стол. Бабушка:

– Ешь, я сказала! Тарелка обязывает…

* * *

На обеденном столе у нас стоит жестяная чайная банка с надписью Duncan's. Однажды я спросила маму:

– А что такое «дункан»?

– Дункан? Любовница Маяковского. Любовница Маяковского! Этот титул показался мне каким-то необыкновенным, почти сказочным, – и долго не давал покоя воображению.

Как образ Шахерезады или Клеопатры.

* * *

Жестянка от чая прожила на столе почти двадцать лет. Из-за нее я провалилась на экзаменах вуниверситет.

Я же прекрасно знала, что Дункан – жена Есенина. Но от волнения почему-то ответила, что любовница Маяковского.

* * *

Реакция мамы: «Дурочка, год потеряла». Ну почему потеряла-то?

* * *

Помню, в детстве бабушка в три счета объяснила мне, что такое элегантный.

– Представляешь, вот едет, допустим, он в поезде, и все на него смотрят, потому что все у него лучше, чем у других, – зонт, чемоданы шикарные…

И я поняла.

* * *

А сегодня Петька спрашивает меня за столом, перед тем как идти в детский сад:

– Мам! А что такое цивилизация? Поди объясни.

* * *

Или: а что такое перфорация?

Это уже проще. У нас даже соревнование было в детском саду: кто ровней оторвет от рулона кусочек туалетной бумаги по линии перфорации.

* * *

ПалПалыч придумал про меня слово «хихихальщица».

* * *

Петька придумал двустишие:

Глядь —

это вам не блядь!

Первые детские рифмовки всегда неприличные: дирол – в жопе димедрол, Дональд Дак – мудак… Им иначе не интересно.

Да и вообще, поэзия – это всегда что-то стыдное.

* * *

Семейное предание хранит единственное стихотворение дедушки по папиной линии, написанное им в ранней молодости и посвященное сестре:

Нинка-дура

В печку бзднула —

Пироги крючком загнула!

Папа все восхищался: какая образность! Не как-нибудь, а именно крючком загнула!

* * *

Я редко бываю у родителей.

* * *

Ася Павлова беременная! – докладывает обстановку мама, когда в какой-то мой приезд мы всей семьей садимся обедать. Ася – моя подруга детства, играли вместе в песочнице, но только она давно уже не Павлова, а Тарелкина.

– Она даже в консерваторию ходит!

– В консерваторию? Зачем?

– Чтобы ребенок гармонично развивался. Они же там все слышат в животе. У них на пятом месяце уже есть слуховые косточки…

Я рада за Тарелку – но каковы методики!

– Правда? – удивлению моему нет предела. – А вы что, тоже в консерваторию ходили, когда я… ну, того?

Родители на минуту задумываются.

– Не, кажется, не ходили, – говорит мама.

– Мы в цирк ходили, – вспоминает папа. – Вот и доходились.

* * *

«Блю-у канери-и», – по телевизору танцуют ккло-уны. Это очень грустная песня, Blue Canary, и каждый раз, когда клоуны под нее танцуют, нам с Мишей как-то не по себе.

– У меня в повести появился ребенок.

– Ребенок? – переспрашивает Миша. – Ты с ума сошла. А в каком месте?

– Героиня собирает его в сад, а он ее спрашивает: «Мам! А что такое цивилизация?»

– И что?

– Что, что… Ты смог бы объяснить?

– Не знаю…

– Вот и она не может.

* * *

– Дети… Ты представляешь, какие у тебя могут быть дети? Да их еще до рождения на учет в детскую комнату милиции поставят! Придумала тоже…

– Полагаешь, лучше убрать?

– Лучше убери. От греха подальше.

* * *

– Мы с твоей мамой когда познакомились, здесь же сидели.

Меня привлекает порядок слов, я оборачиваюсь: за соседним столиком обедают респектабельный господин и плохо одетая девочка лет пяти. Странная парочка, думаю я. Вокруг носятся жеребцы в форме «Макдоналдса», драят пол.

– Хочу вырезать этот домик, – сказала девочка, разглядывая яркую коробочку от детского обеда. – Ножницами.

И она зашевелила пальчиками, изображая, что режет бумагу.

Она не поняла его…

* * *

А это пусть остается – как мизансцена.

* * *

Ночь. Тихо-тихо дома. Сижу на кухне, заканчиваю главу. Луна в небе желтая-желтая – как витаминка…

Внезапно в настенных часах что-то стукнуло, хрустнуло – и от неожиданности я вздрогнула так, что ручка, проехавшись по листу, перечеркнула написанное.

Отложила тетрадь и пошла к Мише в комнату.

* * *

М-да… Витаминка. Красиво, но неправильно. Метафорично, но нереалистично. Потому что образ «луна желтая» – не то что навеян, вбит литературой. Ну какая же она желтая! Она серебристая, голубоватая, зеленоватая в конце концов.

* * *

– А у Басё она похожа на срез спиленного дерева! А у Маяковского на горлышко бутылки!

– Миш, хочешь витаминку?

* * *

Миша: но ведь правда – желтая!

* * *

К утру зверски захотелось пива, и я упросила Мишу сходить в магазин.

– Тебе какого?

– Мне «Афанасий темное».

Вскоре Миша вернулся – с пивом, и потрясенный.

– Ты знаешь!..

– Что случилось?

Оказалось, Мишу разыграла продавщица. Он ей:

– Мне, пожалуйста, бутылку темного…

– Темное вредно для мужчин! – Пожилая, между прочим, тетя.

– Да я, собственно не…

Он хотел сказать «не себе», но не успел.

– Что, еще не мужчина? Тем более не надо пить! Я говорю: а ты что?

– Пошел в другой магазин…

Михаил у меня мужчина, да еще какой – от цели никогда не отступит.

* * *

– Миша, а вы не хотите сходить в воскресенье на выставку? В Дом художника. Там будет мой приятель, Петя Пирогов. Знаете такого? Абстракционист. У меня для вас с Лерой есть пригласительные.

* * *

Итак, вчера мы втроем – я, Пал Палыч и Миша – смотрели абстракциониста Пирогова. Запомнилась инсталляция из лесных орехов в виде щита с геральдической надписью: «Внутри эти орехи пустые старая плутня продает их в переходе метро театральная».

* * *

Уличное кафе около Дома художника. Контраст: ярко-синее небо и белая пластмасса – столики, стулья, стаканы, тарелки, ножи и вилки. Еще ложки – добавляет Пал Палыч. Я беру сосиску и кофе. Следом за мной к стойке подходит Миша:

– Мне то же самое. Только вместо кофе чай, а вместо сосиски чебурек.

Пал Палыч:

– Прелесть ваш Миша! Я думал, это только в нашей молодости так шутили. – Сам он заказывает большую пиццу.

Я пытаюсь порезать ее на порции пластмассовым ножом, придерживая пластмассовой вилочкой. Ну вот и готово.

– Как вы вкусно порезали, – говорит Пал Палыч.

– Да, но где-то нас ждет сюрприз. – И я (как Миша потом сказал, злорадостно) показываю вынутую из пиццы вилочку без одного зубца.

* * *

Сюрприз достался Пал Палычу.

* * *

Миша отказывается от кока-колы:

– Это кровь Микки-Мауса.

У Миши есть шорты с вышитым Микки-Маусом, подозреваю, детские, он их очень любит.

* * *

– Пиво какое-то с горчинкой… Я такое не люблю.

– С димедролинкой! – уточняет Пал Палыч. – Как раз от аллергии помогает. Есть у кого-нибудь аллергия?

Мы целый день гуляем в Парке Искусств, я напиваюсь и машу руками, как Марчелла Солтан, это актриса, а потом хочу писать.

* * *

И направляюсь в ближайшие кусты, впрочем, довольно жидкие.

– Не видно меня было?

– Не видно. Если б не слышно…

– Что же делать… Вы ведь не бой кремлевских курантов предполагали оттуда услышать…

* * *

Пал Палыч:

– Мороженого хотите?

– На пьяную меня мороженого лучше не покупать!

– На пьяную вас лучше водки не покупать!

Я: – Какая прелесть! Запишем этот каламбур. Не покупать мороже-ное или – ного? Пал Палыч: – ную!

* * *

Это кто еще из нас хихикальщик?

* * *

– Пиявочка вы моя. Лечебная.

* * *

Как быстро мои кавалеры нашли общий язык! Посетители вернисажа уже разошлись, а они сели в сквере на лавочке, беседуют и пьют водку. На меня ноль внимания. Я уже и книжку пробовала читать, и в туалет два раза сходила – сидят и сидят, как прилипли.

– Пошли погуляем, холодно так сидеть, – тяну Палыча за рукав, а им никуда неохота.

– Не, не, не, Лерочка, мы пока не пойдем, у нас тут проблемы.

Я (о, наглое и самонадеянное существо):

– У вас у обоих может быть только одна проблема. И эта проблема хочет гулять.

Спрашивается: зачем я это сказала? Пал Палыч-то ладно. Но Миша!

* * *

– Записывайте, записывайте свои истории, – сказал, затягиваясь «Житаном», Пал Палыч. – Про детство, родителей. Про то, как сами пишете. Про издательства, литературную жизнь. Про все. Ведите дневник! Потом получится роман, вот увидите. Минимум повесть. А я вас издам.

* * *

Я подошла к делу ответственно и принялась вспоминать.

* * *

Миша помогает:

– Тебя возили на море?

– Возили.

– И что?

– Ну, море. Теплое. На водных велосипедах катались. Родители в волейбол играли на пляже.

– И все?

– Ну, дяденька один клеил маму, все подходил ко мне и говорил: «Мама? А я думал, это твоя сестра. Такая молоденькая!» А потом на берег вышел папа, мама достала из сумки персики, разложила их на пакете, и мы стали полдничать. На маме был васильковый купальник, очень красивый. Она сидела на песке по-турецки и подкладывала мне хорошие, а сама брала с бочками. «У меня уже четыре складки на животе», – удрученно сказала она, глядя на линию горизонта. Папа ничего не ответил, а мне стало ее ужасно, просто нестерпимо жалко.

– Сколько ей было?

– Двадцать пять. Почти как мне.

– А у тебя сколько складок?

– Не знаю. Может, одна…

– Сейчас посмотрим.

Миша задрал мне футболку. Складок не было.

– Ноль, – облегченно сказала я.

– Значит, дело не в возрасте.

– Конечно, не в возрасте. Питались раньше по-другому. Послевоенных детей старались впрок накармливать, на всякий случай. Бабушка в войну наголодалась, поэтому вся пища дома – сахарку, маслица побольше. Все супы на поджарках, картошка на сале… А мама все ее рецепты унаследовала.

– Это же вкусно.

– Я от бабушкиной кухни страдала.

– У тебя просто плохой аппетит.

* * *

Есть ли у детей аппетит? Что-то не припомню, чтобы мне в детстве когда-либо было вкусно. Клубника? Нет. Земляника? Горчит. Крыжовник? Кислый. Вишня? То же самое. Черешня? Почти не покупали. Смородина? Фу, этот запах! Яблоки? А есть ли у них вообще вкус? Манго? Привкус жести от банки. Торты и пирожные? О, только не это! До рвоты. Конфеты? Без эмоций, хотя и не противно.

Сгущенка? Липкая.

Молоко? Противное, особенно если деревенское или прокипяченное.

Сметана? И как дедушка это ест…

Творог? Даже проглотить сложно, крупчатый.

Курица? Шкурки.

Колбаса? Невкусная. (Кроме охотничьей, но поедание оной было, по-моему, едва ли не однократное, так что не в счет.)

Котлеты? Нет.

Гречка? Пахнет ржавыми железками. Суп (щи, борщ, лапша на бульонном кубике и без мяса). Ну разве что.

И хлеб, пожалуй. Если корочку горелую срезать.

* * *

Зато во взрослой жизни аппетит меня догнал. Заманила сегодня Пал Палыча в грузинскую забегаловку: ничего не могу с собой поделать, уважаю харчо. Пал Палыч заказал чахохбили, я у него отъела кусочек – вкусно.

Хихикали. Кормила Пал Палыча мороженым с ложечки. Пихаю ему в усы клубничный пломбир и приговариваю:

– Вот, на всю жизнь запомните.

А он и не знает, как реагировать.

Ему пятьдесят три года или около того.

* * *

Если кормить его с ложечки, можно всю жизнь ужинать за его счет, думаю я. Но что скажут люди?

* * *

Образы пионерского детства преследуют меня по ночам. До сих пор не могу забыть лозунг из школьной ленинской комнаты:

Стал вожатым – не пищи,

легкой жизни не ищи!

Его сочинил один мальчик, отличник. Ему потом еще грамоту дали и путевку в Артек.

Для меня это было озарение. Я поняла, что поэт всегда будет избранным.

И решила стать поэтом.

* * *

Помню, как в лагере мальчишки ночью ходили мазать зубной пастой девчонок.

Это казалось нам непоправимо ужасным, до бесконечности непристойным – как вымазанные дегтем ворота в украинских деревнях. Но! – в то же время это было чертовски притягательно, потому что напоминало взрослую интимную жизнь: пока она в постели, он совершает над ней некое действо. Если она вдруг проснется – то та-ак завизжит! – и убежит, босая, по коридору в женский туалет. Далее всеобщий переполох, заспанная вожатая, негодяй посрамлен – но в то же время он герой!

Думаю, зубная паста – это был неосознанный символ спермы.

* * *

Что еще? Однажды мама вернулась из командировки и обнаружила на кухне поганку. Мы с папой жили вдвоем около месяца, и никто ничего не замечал.

– Нет, вы только взгляните! На самом видном месте!

– Где?

– Да вот же.

Мы посмотрели под ноги. Действительно, справа от двери из-под плинтуса торчала поганка на длинной худенькой ножке. Мама нагнулась, выдрала грибок и выкинула в помойное ведро.

* * *

Пока спала, забыла все на свете. Приоткрыв утром глаза, увидела на подушке слева, сантиметрах в пяти, голову Миши.

– Боже мой, кто это?! – подумала. Помню, что был испуг. Потом сообразила.

Переживание мимолетное, в долю секунды, – а взволновало, взбодрило на весь день.

Что-то подобное со мною случалось и раньше: «Я в Ясеневе. Квартира бабушкина. Еще есть… Миша…» – память загружалась с черепашьей скоростью, по кластерам.

– Представляешь? – рассказываю вечером Михаилу. – Нет, ну ты представляешь?!

С кем же я живу в уме, в космосе, если то и дело забываю за ночь, кто мой муж? Перебрала знакомых мужиков, да так и не нашла: никто не подходит. Может, одна?

С возвращением, дорогая!

* * *

В четыре руки чистим картошку. Миша:

– Ой, что ты делаешь, надо ножом!

– Пионеры в лагере всегда глазки ногтями выковыривают… Стоп, надо записать.

– Записывай. И больше никогда так не делай.

* * *

– Спасибо, дорогой, ты мне очень помог.

– Чем же?

– Ты сварил пюре. Дорогой, гордо:

– Это было акме пюрейной промышленности.

* * *

…В тот вечер Миши не было дома, и Палыч засиделся у меня в гостях. Мы поужинали, я взялась мыть посуду.

Почему-то помню, что у меня колыхались ягодицы… Пал Палыч подошел и обнял меня. От неожиданности я выронила чашку. Она и еще две тарелки разбились.

– Простите. Простите, пожалуйста! – Пал Палыч вернулся обратно к столу, вытащил из пачки сигарету и закурил.

– Будете кофе? – Но поскольку спросить как ни в чем не бывало не получилось, я выдержала паузу и добавила: – Вы с ума сошли.

– Вероятно. И вы это знаете.

– Господь с вами, Павел Павлович! Так мы всю посуду перекокаем.

* * *

– Не могу вас не бояться…

– Ах, молодость, молодость…

* * *

В три часа ночи он спохватился и стал звонить жене.

– Алё, Нина? – Голос у него был, как у ослика Иа.

– <…>

– В Ясеневе.

– <… >

– Есть голова на плечах!!!

Хрясь трубкой по аппарату, и весь разговор.

* * *

Всю ночь я боялась ложиться, и поэтому мы сидели на кухне, болтали и пили коньяк. Пал Палыч больше не приставал.

В полседьмого утра я проводила его до лифта, заперла дверь на оба замка и легла досыпать.

* * *

Потом он мне по телефону, укоризненно:

– Вчера приснилось, что я занимаюсь любовью со своей женой.

Во сне с женой любовью занимался! Вот ужас-то!

* * *

– Миша пригласит вас на дуэль!

– Вот именно что пригласит…

* * *

Роман «Это я, Эдичка» был написан в 1979 году, за два года до моего рождения.

Мама сожгла неприличную книгу в теплице – там стояла буржуйка.

– Это роман об одиночестве, – сказала я тогда маме. Это была первая «дура», которую она от меня получила.

* * *

– Ваша дочь что-нибудь пишет?

– Слава Богу, нет.

* * *

Они так ничего и не знают.

* * *

Ведь папа хотел, чтобы я была музыкантом.

* * *

Но у меня язык не повернулся соврать, что я до сих пор где-то играю. Ограничилась тем, что сказала: работаю в издательстве «Советский композитор». Все ближе к музыке…

* * *

Где-то зазвонил телефон, но я никак не могла понять, где он.

* * *

…Звук доносился из холодильника.

* * *

Здравствуйте, сказал голос Пал Палыча. Вот сейчас день, а ведь у меня было преодолимое желание позвонить вам в три часа ночи. – Что же не позвонили? – Я же говорю: преодолимое.

* * *

Может у девочки быть роман с дяденькой, черт побери, или нет?! Нет, не может. И все это знают.

Тем более, если девочка дылда, у девочки рост манекенщицы, а дяденька ей по плечо.

* * *

Нет и еще раз нет.

* * *

Но дяденька известный издатель, а девочка начинающая писательница.

* * *

– С Мишей мне жить, а с вами работать! – кричу я. – Как вы не можете понять?

Слова легли на язык, как облатка. Какая глупость. Уж лучше бы молчать…

* * *

Но разлюбить любимого человека так же сложно, как и полюбить нелюбимого.

* * *

Опять телефон. Это Миша.

– Ну скоро ты там?

– Дорогой, подожди три минуты, мне остался последний абзац. Я перезвоню.

– Надеюсь, твои абзацы не как у Пруста.

Он не любит, когда я называю его «дорогой».

* * *

Боже, как просто описывать! Как легко все описывать!

* * *

А почему бы, собственно, писателю не завести сюжет про то, что он писатель? Про бытность в сей роли? Если каждый уважающий себя художник имеет автопортрет в берете, с мольбертом и кистью, то есть ему не зазорно тиражировать себя так, чтобы все знали, что он такое, – то почему бы и писателю не писать про себя?

* * *

Приехал в гости Пал Палыч. Опять привез пиццу. Он почему-то всегда привозит пиццы – не знаем, как его отучить. С чего он взял, что я их люблю?

– Еле нашел вам без грибов.

– Да вы с ума сошли! Привезли бы с грибами.

– Вы же их не едите.

– Я только лесные не ем, потому что они ядовитые бывают, я боюсь. А шампиньоны ем.

– Недавно целый детский сад такими отравился…

– Тогда опять боюсь, – сказала я, а надо было: «Не знала, что в детском саду кормят пиццей».

* * *

Было Девятое мая, мы стояли втроем у меня на балконе, курили и смотрели салют. Потом кончилось пиво, и Палыча отправили в супермаркет.

– Пока вы отсутствовали, мы сочинили метафору, – сказала я, когда он вернулся. – Про небесный целлюлит. Собственно, это я сделала.

– Злая девочка, – как всегда в таких случаях, говорит Пал Палыч. Он очень любит злых девочек.

* * *

Я не злая, я наблюдательная. Я вижу то, чего не следовало бы. Вчера на Мише были совершенно замечательного цвета трусы, небесно-голубые с белой каемочкой. Но только почему-то в них плохо умещались… половые признаки.

Перед сном Михаил заметил, что я его разглядываю.

– Как тебе мои новые трусцы? – Он всегда говорил «трусцы» и «носцы» вместо трусов и носков.

– Смешные… Это мама подарила?

– Ага.

– Миш, – спросила я, когда мы уже легли, – а ты когда-нибудь сам покупал себе белье?

– Нет, – сказал Миша.

– А крем для бритья?

– Крем покупал.

Утром, когда он в семь вскочил на работу, я еще раз увидела голубые трусы. И рассыпающееся в стороны тело. И тут меня осенило страшной догадкой. У трусов не было мужских вытачек спереди.

– Миш! Поди сюда на минутку!

Но Миша, заподозрив неладное, скорее впрыгнул в джинсы и застегнул ширинку.

– Чего тебе?

– Нет, ничего, иди.

Так и есть. Трусы были женские.

* * *

Неожиданная новость. Миша набрался смелости и объявил маме, что решил в этот раз подстричься не у нее – за пятнадцать минут садовыми ножницами, – а у меня.

– Смотри, сейчас лето, шапку носить не станешь, а лысина к тебе не пойдет, – отреагировала она.

* * *

Пал Палыч:

– Ну что за девятый падеж: «лысина к тебе не пойдет»?

– Она так сказала.

– Да ну, исправьте. Это же текст.

Поддалась на уговоры. А зря, Пал Палыч ошибся. Не читал он «Записок интеллигента» академика Князева, где среди прочего сказано: «Некоторые из женщин ходят в морской форме, и к ним она чрезвычайно идет».

Миша:

– А скучают как? По вам? По вас?

– Я пишу «по вас», мне нравится. Как Паустовский. А тут еще ленинградцев прочла, военные мемуары. И все как один: стреляют – по нас!

* * *

Миша принес с «Мосфильма» огромную газовую зажигалку.

Я: – С какой стороны бояться?

* * *

Купила в «Седьмом континенте» карамельки Herba: пачка типа жвачечной: на каждую буквы названия – одна долька. Миша увидел и спрашивает:

– Что это у тебя такое?

– Карамельки «Херба». Вкусные-е! Видишь, одно ba осталось. А her я съела.

* * *

– Шел вчера вечером мимо нашего дома, вижу – весы лежат. Напольные. Старые такие, обшарпанные, кто-то выбросил за ненадобностью. Я обрадовался, как раз купить собирался. Встал на них, они показали 120 кг, я расстроился и не взял. Вставь в «Моцарта».

* * *

– Шампиньончики! – Продавщице скучно, вот она и комментирует, что видит у меня в пакете. – Чтобы стали беленькими, положите на минуту в уксус. Я просто раньше поваром работала.

– Спасибо, – говорю, – а может, вы подскажете, как делать маринад для огурцов? А то они у меня все какие-то мягкие получаются.

– Да нет никакого рецепта: вода, уксус и соль. Бывает, что в двух одинаковых банках получается совершенно по-разному. Все, деточка, от настроения зависит.

– «От настроения!» – ворчит на улице Миша. – А как же в заводских условиях? Им что, таблетки для хорошего настроения дают?

* * *

Придумала эпизод. Субботнее утро. Просыпаются муж и жена. Жена приподнимает одеяло, заглядывает под него и говорит: «О-о!.. Дорогой, а хочешь, встанем сегодня пораньше и сходим в «Военохот»?

Ты ведь давно собирался…» И так далее. Но какая чушь. Боже, какая чушь!

– Лерочка, не надо писать про то, чего вы не знаете. Пишите лучше про редакцию – про тот же «Советский композитор», который вы так ловко подсунули родителям. Вы же не первый год во всем этом крутитесь. Вот и пишите.

– Но я никогда не работала в «Советском композиторе». Вы невнимательно читали. Там же написано: героиня родителям лжет.

– Тогда пишите про одуванчики. Это несложно. Или про бабочек. Писал же Набоков…

* * *

И, чтобы уесть меня окончательно, Палыч рассказывает анекдот на тему плохого танцора. «Репетиция балетной труппы. В зал входит мужик с огромными ножницами и говорит: здравствуйте, я ваш новый балетмейстер».

Я: – Все неправильно! Это должна была быть репетиция не балета, а мужского хора, а с ножницами – не балетмейстер, а капельмейстер. Если не разбираетесь, сочиняйте про бабочек!

* * *

Пал Палыч часто шутит изобретательно, но не смешно: плавленый поворот, парсуна нон грата. Хихикаю только из вежливости.

* * *

Не удержалась, поддалась соблазну: довольно-таки сексапильные босоножки, черный лак и высокая шпилька. Во избежание семейного недопонимания (предыдущая пара втиснута в шкаф только вчера – красные замшевые мокасины с круглыми пряжками на носу) до поры до времени отдала коробку на хранение Пал Палычу.

– Я их вам легализую, – пообещал он. – На день рождения подарю. Ну и еще что-нибудь, конечно, подарю, чтобы вам не обидно было.

* * *

Постельное белье IKEA напрочь измарано чернилами гелевой ручки Zebra; ни хрена не отстирывается.

– А что ты хотел, койка писательницы. Миша:

– Да это тушь ресничная! Ты выдаешь желаемое за действительное.

* * *

– Ты что не спишь? – А почему ты решил, что я не сплю? – А потому что во сне не зевают.

* * *

Раннее утро. Мы с Мишей занимаемся важным делом. Звонит телефон. Миша, матюгаясь, хватает трубку:

– По производству детей, – и тут же ее бросает.

– Что «по производству детей»?

– Они спросили: «это фабрика»? Я ответил.

* * *

Сажаю в горшок с драконовым деревом косточки от овощей и фруктов, которые покупаем… Уже взошли лимон, гранат, айва, авокадо – Палыч как-то принес. Последней стала виноградная косточка.

Миша:

– Ты посадила себе розги! И они уже проросли.

* * *

Розги мне понадобятся, факт. Для самобичевания.

В понедельник надо сдать план диссертации. Ой, мамочки-и! Как говорит Мишель, крик индейца. Нет, невозможно дома работать: постоянно какая-нибудь ерунда отвлекает. Я даже полюбила мыть посуду. Как уважительный повод не заниматься поэтикой Бродского.

* * *

Пока только суббота. План отложен, на повестке разборка в шкафу, пыль и мокрая тряпка. Где-то в самом дальнем углу попадается книга. «Московская земля в творчестве Блока». Открываю посередине, в глаза бросается фраза: «Маленький Саша любил стихи».

Тоже, небось, чья-нибудь монография-диссер-та… фия.

* * *

Созналась Мише в растрате. И пожаловалась:

– Пал Палыч не отдает мои туфли!

– Он их… <грубо> многократно испачкал спермой.

Я:

– Ничего, отмоется.

* * *

В общественном туалете филфака на пол всегда аккуратно постелена «Русская мысль». Раз в неделю газета меняется – и посетители не теряют связь с внешним миром… Книжные новинки, расписание русскоязычных богослужений в Париже. Так, сидя в Москве, мечтаешь о Франции…

* * *

В статье про писателя Никонова Пал Палыч зачеркивает слово «талантливый» (а Никонов правда талантливый) и пишет сверху: «одаренный».

– Но почему?

– Политес, Лерочка, политес… Молодой еще потому что.

Смотрю на лист через плечо и с ужасом представляю, как про меня кто-нибудь возьмет да напишет, а он будет сидеть и вычеркивать «талантливая».

* * *

– Внучка, ко мне! Иди, мой хороший! – Старуха из квартиры над нами выгуливает на пустыре здоровенную псину.

Чего только не услышишь. Я, когда их встречаю, только и думаю, как бы она не укусила меня за пальто. Злая, зараза. Не люблю собак!

* * *

В пятом классе надо было учить есенинский стих про собаку. «Покатились глаза собачьи // Золотыми звездами в снег…» Я полагала, стих про живодеров – собаке выкололи глаза! – и всегда старалась его пролистывать.

* * *

А тут еще бабушка – нравоучает из книжки: «Долог день до вечера, коли делать нечего». Помню, все детство жалела этого Колю.

* * *

Бабушка расчесывает у зеркала химические кудряшки – старый-старый гардероб на звериных лапах, зеркало в рост, во всю створку. «Вон Машке – скоро шестьдесят, а у ней до сих пор коса до попы!»

Ну, это еще неизвестно, что у нее там до чего – коса до попы или попа до косы. И вообще она противная – так меня за волосы оттаскала, когда мы с Аськой играли в ее малиннике.

* * *

Однажды тетя Маша зашла к бабушке за семенами огурцов и увидала, что на веранде сушится белье. Я в это время сидела внизу под верандой и делала в земле секретики.

– Зин, – сказала тетя Маша, – и как ты только можешь в таких трусах ходить?

– В каких «таких»? – не поняла бабушка. Трусы у нее были самые обычные, как и у всех: белые «хэ-бэ».

– Ой, а я в таких не могу… Я только шелковые ношу. Бабушке, видно, это сильно запало в душу. Лет через десять, помню, она была просто счастлива злорадством, что видела у Машки на веревке во дворе – yes! – штопаные-перештопаные трикотажные серые панталоны.

* * *

Только теперь я поняла, какая тетя Маша была развратница.

* * *

Скольжение шелковой материи по телу…

И-и-у!

Sex through the…

Как? Как по-английски шелковый платок?

* * *

… Я поморщилась.

– Тебе не нравится, как я тебя глажу?

– Да.

– Почему?

– Мне кажется, что по мне ползают мухи.

* * *

Утро из далекого детства, я лежу в полусне, от окна на изножье кровати падает блик, он нагрел простыню. Мухи одолевают меня, садятся на лоб, щеки и плечи, ползают, снова взвиваются… Мне щекотно, почти невыносимо щекотно, но встать пока что нет сил – я могу только дернуться или мотнуть головой – и опять взмываю ко снам, они тоже роятся где-то над головой и один за другим слетают ко мне, я пытаюсь за ними следить, но сны беспрестанно меняются, траектории их полета такие же изломанные и беспокойные, как роение мух под люстрой в бабушкиной спальне.

* * *

Последней вспышкой сознания я почувствовала, как Миша, точно невод из моря, с усилием тянул с меня джинсы.

* * *

Миша читает книжку – снова Толстой, на этот раз «Воскресение».

Из книги по полу разлетелись закладки – точнее, это даже не закладки, а буквы картонного трафарета, сильно потрепанные от старости и запачканные масляной краской.

Их было три: Б, Г, О.

– Из этих букв можно сложить только одно слово.

– Да, – сказал Миша.

* * *

Мне было четырнадцать лет, когда бабушка отвела меня креститься.

– Опусти руки в купель и держи, – повелела помощница батюшки.

Я опустила. И тут она увидела, что у меня маникюр.

– Маникюр бывает только у Сатаны! – сказала старица. – Запомни!

И пока они там пели и кадили, я держала свои сатанинские пальцы в купели и запоминала. И запомнила на всю жизнь.

* * *

– Миш, – говорю я, – а ты знаешь, был в истории случай, когда одного человека за литературное произведение отлучили от церкви, а другого – в это же самое время – причислили к лику святых.

– Ты имеешь в виду Малую Терезу?[1]

– Да – (Пал Палыч бы пошутил: сохранение энергии.)

– Не понимаю, что тебя так рассмешило.

Отвечаю: то, что история мировой литературы иногда позволяет себе такие причудливые рокировки. Прелесть, а не сюжет! Китайская двусторонняя гладь.

* * *

…Задумалась и не заметила, как на экране закружились фракталы.

* * *

Улитка прилипла к языку и не отлипает. И не противная, а такая красивая, с рожками. При этом известно, что оторвать ее можно только вместе с мясом (или отрезать). Катаю я ее во рту, катаю, как конфету, и думаю: и как это меня угораздило улитку лизнуть, ведь я же знала, что она прилипнет. Проснулась от неразрешенного вопроса, пошарила языком во рту: фу, нет улитки, можно дальше спать.

– Ты не целовал меня ночью? Говорит, нет.

Что же это было?!

* * *

– Что-то Палыч давно не звонил… – заметил за завтраком Миша.

– Он на меня обиделся.

– За что?

– Да ни за что. За то, что я замужем..

* * *

Сижу в полупустом вагоне метро и, поймав свое отражение в крышечке пудреницы, подвожу глаза. Вроде никто не смотрит. Вот Нилова, та даже в зеркальце на людях не отважилась бы посмотреться. А мне все равно. Ужасно невоспитанная девчонка.

* * *

В Yves Rosher в подарок к флакону духов дали сиреневый бархатный конвертик размером 5х5 см, в нем еще что-то лежало, какие-то грошовые бусики.

Миша увидел и сразу нашел применение: – презервативница.

* * *

Приезжали родители. На кухне мама увидела, словно накрыла взглядом конфетницу. В ней пестрой горкой лежали «Лимончики» и «Барбариски».

– Ты была у бабушки?

– Нет.

Я поняла, почему она это спросила. Когда она произнесла «у бабушки», я вспомнила точно такую же вазочку на дачном овальном столе. «Лимончики» и «Барбариски». Все правильно. Иногда еще появлялась «Красная шапочка». Мне было семь лет.

* * *

Я сидела на диете и для пущей самоагитации повесила над обеденным столом записку – жирным черным маркером.

Записка гласила:

Блядь! Я похудею!!!

Первым в кухню вошел папа.

– Ты это… Сними пока…

Я отцепила скотч, положила листочек на подоконник надписью вниз и ушла с папой в комнату смотреть телевизор.

Но мама – известная проныра, вечно ей что-нибудь не так, – решила этот подоконник протереть, поскольку он ей показался грязным.

– Валерия! Ты почему Мишу не кормишь? – вскоре послышалось из кухни возмущенное контральто.

* * *

Но больше всего их расстроили презервативы на полочке. Как же, они свои всю жизнь прятали, а тут напоказ!

– Т-так-перетак! – сказала мама, уставившись на наши с Михой банановые кондомы.

Надо было спрятать в тот кармашек.

* * *

– К сожалению, в нашей конторе издать вашу повесть пока не получится… – Пал Палыч задумчиво листает россыпь страниц. – Но я познакомлю вас с Красичем.

– Это еще кто?

– О, это большая шишка. Директор Объединенных издательств. Заодно водки попьем.

* * *

На следующий день мы купили бутылку и отправились к Красичу. Он жил в Переделкине.

– А адрес вы взяли?

Пал Палыч показал мне листочек, сделанная синим грифелем надпись пересекала его по диагонали: «Дача напротив дачи Евтушенко Забор Дерево Калитка».

Поразительно, но мы сразу нашли… Забор, дерево, калитка… Озеро, облако, башня… Ночь, улица, фонарь… Что еще?

* * *

Красич оказался чаровник и остряк, поил малагой и кьянти, забрал у меня рукопись и обещал через неделю позвонить.

* * *

– Вы думаете, возьмет?

– Я его уговорю. Пусть сначала прочитает. В некотором смысле он мне обязан своим процветанием: совершенно случайно я устроил ему сделку века.

Будильник затренькал без четверти девять. Я встала, раздернула шторы, выглянула в окно. На улице, в тусклом, едва зарождающемся свечении позднего зимнего рассвета, чуть закручиваясь на лету, шел снег. Начиналось новогоднее утро.

* * *

В обед объявился Пал Палыч с поздравлениями и культурной программой.

– Вы не хотите сходить на Васильеву? В «Ленком»? Новогоднее представление. У меня два билета.

– Хочу. Но, к сожалению, не могу. Ко мне приезжают родители. С шампанским, «Птичьим молоком» и авоськой мандаринов. Так что я пас… Предложите Мише – может, он пойдет…

– Я не хочу с Мишей! – расстроился Пал Палыч. – Я хочу с вами.

* * *

За что люблю зиму – так это за мандарины.

* * *

На Новый год мне в подарок достался ситцевый кухонный фартук.

Миша: – Я очень люблю шить для девочек. И вообще я всегда хотел быть девочкой.

А я вот наоборот – ловлю себя на том, что когда в уме придумываю диалоги, то говорю за мужчину.

* * *

Сама я шить так и не научилась: на курсах кройки и шитья продержалась не больше недели.

Занятия вела томная дама в изукрашенном люрексом фиолетовом свитере и в облаке неизменного «Амариджа».

– Мулине, девочки, – проникновенным голосом рассказывала она, рассекая воздух классной комнаты бордовым маникюром, – происходит от слова мулевать. То есть рисовать.

* * *

На Васильеву я все-таки попала: Пал Палыч поменял билет на пятое число. Весь спектакль он сопел мне в шею, а после вызвался проводить. Я не возражала – вечерами в Ясеневе даже стреляют. Палыч благополучно доставил меня до подъезда и у дверей сказал следующее:

– Возможно, я покажусь вам нескромным, но не могли бы вы угостить меня чашкой чая?

Нет, нет и нет. Тем более, что Миши нет дома. Сказать ему, что у меня нет заварки?

– После того как вы от меня уезжаете, я весь день думаю о вас и болею. А мне завтра нужно работать.

– Но, Лерочка! Пустите хотя бы позвонить!

* * *

– Извините, что не прибрано. Совсем замоталась! Времени просто в обрез. Сегодня вот была дилемма: или покрасить волосы, или убраться в квартире. Успеваю – только что-то одно, на выбор. И решила: то, что я плохо выгляжу, увидят пять человек, а то, что дома бардак, – один. То есть Миша. Но он остался у родителей. А пришли вы. Так что все равно получается один.

– Да, с математикой у вас все в порядке.

– Зато с русским проблемы: пять раз подряд слово «что» – это же моветон!

* * *

– Послушайте. Я придумала. Мы вас усыновим. А что? Миша согласен…

Разве где-нибудь сказано, что усыновлять можно только детей?

* * *

– Ну ладно… Уже поздно. Пойду стелить постель.

– Вы хорошо подумали?

– Две.

– А теперь?

– Мне реагировать?

* * *

На ночь Пал Палыч рассказал мне о том, что давно, быть может, два года назад – тогда мы были едва знакомы, – напившись, он затосковал. Вспомнив, что я вроде бы живу в Ясеневе, он сел в метро и поехал; там долго бродил по перрону – но меня не было. Тогда он вернулся и, переходя на свою линию на Новокузнецкой, увидел…

– Меня? – разволновавшись, спрашиваю я.

– Нет, не вас. Я увидел, что на скамейке лежит какая-то женщина, а вокруг суетятся люди. Мне почему-то стало ясно, что она умирает. Я подошел. Это была моя бывшая соседка по коммуналке в Мерзляковском – я жил там несколько лет.

В пользу того, что это не она, был один-единственный аргумент: другое пальто. Но ведь пятнадцать лет прошло. Хотя, когда мы с ней были соседями, пальто у нее было только одно. Она очень много пила. Вы, Лерочка, кстати, тоже очень много пьете.

* * *

После его рассказа у меня было такое чувство, будто бы я избежала смертельной опасности.

* * *

– Вы думаете, я много проживу?

– Лерочка, в вашем возрасте все так говорят, и живут до восьмидесяти девяти.

– А то я иногда смотрю на свою руку. Или ногу. И вижу, что она мертва.

– Ну что мне с вами делать…

* * *

– Я часто разговариваю с вами. Мысленно. А это плохо.

* * *

– Наконец-то я увижу хваленый рассвет из вашего окна.

– Да, смотрите сюда. В створку буфета, он в ней отражается. Так лучше видно.

* * *

Пал Палыч сел писать про меня роман. Я, честно говоря, не знала, как к этому отнестись.

* * *

– Но ведь я тоже пишу про себя!

– Ну и прекрасно. Вы пишете свое, я – свое.

– Может, тогда нам стоит объединиться?

– Нет, дорогая, я не Ильф и Петров. Я не смогу.

– Но может, попробуем?

– Может, когда-нибудь и попробуем…

* * *

Конечно, остроумно дать главной героине имя Валентина, в то время как ее прототип (меня то есть) зовут Валерия. Правильно, чего далеко ходить. Пруст вон тоже называл своих баб мужскими именами: Жильберта, Альбертина, Андре…

Назвал бы, если уж на то пошло, хоть Александра… Как красиво: Саша! Ну, или Кира, на худой конец. Да мало ли имен…

* * *

Он пишет про девочку, которая рассказывает ему свои истории. Как училась в университете, как ходила замуж и как разводилась, как за ней ухаживали мужчины и как ей нравились женщины. Она рассказывает о своей бабушке и о том, как ее обижали старшие сестры. Как одноклассницы воровали в раздевалке сменку и как родители в целях наказания уже не вспомнить за что порвали билет на кремлевскую елку.

Она рассказывает и рассказывает, оттачивая житейские сказки за чашкой эспрессо или бокалом мартини. После пятого пересказа они отшлифованы так, что становятся притчами. А он, автор, передает их от ее лица.

И все они сводятся к тому, как она, в сущности, одинока.

* * *

Бег этот по узкому кругу, но, тем не менее, автор, переходя со своей спутницей из кофейни в кофейню, – за вечер они посещают не менее трех, – охотится за этими байками. А получается, что за ней. А она ускользает, и ускользает, и ускользает…

* * *

Через день они встречаются снова: она постоянно голодная – свидание как-никак назначено в ресторации.

* * *

Но мои истории в его изложении становились вульгарными – а не тревожными, как мне бы хотелось.

Он их зачитывал: ничего интересного.

Все люди одиноки. А что касается половинок – Платон гениально надул человечество.

* * *

Фрагмент из опуса Пал Палыча:

«…Только спьяну можно потащиться в Ясенево и битый час встречать поезда, ожидая невозможного, не зная даже, к какому из дальних, теряющихся в дымке сознания выходов она качнется в своем длинном пальто, рассекая воздух тяжелой коклюшкой зонта…»

* * *

Зарабатывает Пал Палыч немного. А я вытворяю вот что:

– А давайте еще во-он в тот ресторанчик зайдем..

– Лерочка, у меня всего сто рублей осталось!

– Что же вы так плохо подготовились?

Или:

– У вас деньги есть?

– Нет.

– Так займите.

* * *

– Пожалей старика, ты его разоришь, – заметил Миша.

– Я гусеница, я объедаю его, как молодую зелень.

– Скажи лучше, как горькую кору!

* * *

Вчера на даче Мишиного папы пережила экзистенциальный опыт.

– Пойдем чай пить! – позвал утром Миша.

Это вниз, значит. А мне совершенно не хочется вставать.

– Принеси сюда…

– Чего носить-то? Кухня есть. Пойдем.

– Сил нет.

– Давай я тебя понесу.

– Мы вдвоем не пройдем… – Факт, лестница узкая, как трап, и неудобная.

– Пройдем.

Миша берет меня на руки, и вот мы стоим над ступеньками. Он, конечно, не сможет спуститься со мною. С высоты смотрю вниз, на кафельный кухонный пол. Это длится мгновение.

– Да, не пролезем, пожалуй, – констатирует Миша, но все еще держит меня над люком. И вдруг мне мерещится: он разжимает руки, и я лечу. А он говорит мне сверху: «Ты же хотела на кухню – ну вот ты и внизу».

Я представила, как сверху выглядело бы мое тело.

Это длится мгновенье. Миша осторожно ставит меня на пол и спускается из мансарды за чаем.

Что, собственно, можно сказать… Вниз – это цель, а средство может быть каким угодно. Я подумала, что ничего не смогла бы ему возразить, ведь я действительно: а) хотела чаю; б) не хотела идти сама.

* * *

Принесла с рынка льняное масло – а оно горькое. В контексте прочих масел бутылочка кажется дорогой – пятьдесят рублей за пол-литра, но поскольку есть это нельзя, переводим в разряд косметики и получаем огромную бутыль массажного масла и/или средства для укрепления волос всего за каких-то несчастных полтора доллара.

* * *

Опять целый вечер ходила с Пал Палычем по заведениям и выкармливала из него деньги.

Кафе в доме архитектора Баженова, подвал с крашеными красно-коричневой краской покатыми сводами.

– Смотрите! Мы как внутри вывернутого наизнанку пасхального яйца, сваренного в луковой шелухе…

– Лерочка, фу!

* * *

Пал Палыч вызвонил за компанию хабалистого бородача по фамилии Ложкин; тот изводил официантку. Когда девчонка отошла, я на примере решительных действий Таньки Ниловой, она по молодости бегала с подносами, рассказала, что бывает с теми, кто неправильно себя ведет в общепите.

– Она что, опрокинула на голову тарелку?

– Нет, всего лишь украсила креветками в майонезе лацканы пиджака – со словами «я тоже их терпеть не могу!».

Подействовало. Ложкин поутих. Еще раз зарвется, скажу:

– Помните, как я спасла вам пиджак?

* * *

– Вы соблюдаете пост? – спросил, изучая меню, Пал Палыч, потому что была Страстная.

– Я… ну… внутри себя… – выкрутилась я и тут же придумала стихотворение:

Я царь – я раб, я червь – я бог!

О, все внутри тебя!

Вот скоро Пасха – так не ем

внутри себя сосиски я

и там же крашу яйца.

– Хороший стих, только печатать такое нельзя, – огорчил меня Палыч.

* * *

– Извините, я отойду.

* * *

В туалете я разговаривала со своим отражением:

– Петровская, ты зачем съела гамбургер? Не ешь гамбургеры.

Никогда больше не ешь гамбургеры.

Даже полгамбургера.

А то превратишься в говяжью котлету.

Ты уже котлета.

Петровская, вырви.

А ну быра иди и вытошни гамбургер.

Тебе шьют новое платье.

Узкое и приталенное, между прочим..

Ну, и чего мы ждем?!

* * *

– Сегодня я живу один. – Сказал Пал Палыч, когда мы вместе шли до метро, возвращаясь из ресторана. – Мои все на даче. Поехали ко мне? Купим мартини, вы же любите. Я покажу вам свой новый рассказ…

Но я испугалась, что на стенах будут висеть мои фотографии, и не поехала.

* * *

– Не пропадайте!

– Это без вас я пропаду!

Мы прощаемся на Третьяковке. Все еще чувствуя спиной пятно его взгляда, я стараюсь как можно скорее проскочить гребенку турникетов и смешаться с толпой.

* * *

Роман Пал Палыча вышел в самом начале лета.

Мы прочитали его всей семьей, усмехнулись, а мой зонт, который и в самом деле был зонтом-тростью, с тех пор получил обиходное название «коклюшка».

* * *

– Нашел смутный объект желания, – сказала мама. – Тоже мне Бунюэль.

* * *

– Лера, возьмите зонт, сегодня дождь обещали.

– Коклюшку? – машинально переспросила я. Пал Палыч покраснел.

Мне стало как-то нехорошо.

* * *

Этого он мне не простил.

* * *

Но моя книга была уже в типографии.

Желание проросло из меня, как мандрагора из семени висельника.

Я набираю номер карандашом: только что накрасила ногти.