Книга: Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах

Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах

Моей маме

Образ карлика, стоящего на плечах гигантов, давно затерся от частого употребления, но не перестал быть самым верным описанием того, как устроена передача знания. Эта книга не была бы написана, если бы не множество тех, кто разрабатывает направления исследований, на которых она основывается и с которыми соприкасается. Им она обязана своими достоинствами, тогда как ее недостатки, ошибки и неточности – целиком на моей совести. Книга – дань благодарности всем этим людям, но прежде всего – Арсению Рогинскому, объединившему в себе добросовестность историка, отвагу гражданского активиста и человеческую сердечность. Мне жаль, что он не сможет подержать эту книгу в руках, и очень важно, что он успел дать на нее свое благословение.

В первую очередь я благодарю людей и институции, чья финансовая помощь дала мне возможность сосредоточиться на работе над книгой.

Я глубоко признателен Московскому отделению Фонда им. Генриха Бёлля, выделившему стипендию на написание книги, особенно его бывшему и действующему главам Йенсу Зигерту и Йоханнесу Фосвинкелю, а также координатору программы «Демократия» Нурии Фатыховой. Генрих Бёлль был верным другом России, а носящий его имя фонд много лет поддерживает проекты, связанные с проработкой трудного прошлого. Для меня честь, что эта книга продолжает эту почтенную традицию.

Иван Крастев и Институт гуманитарных исследований подарили мне и моим близким чудесную весну в Вене, где книга обрела свои окончательные очертания; я также обязан Глебу Павловскому, благодаря которому эта стажировка стала возможной.

Стипендия Германского исторического института в Москве позволила завершить работу над книгой; я благодарен руководству ГИИМ и лично Андрею Доронину за помощь и добрые советы.

Однако работа над книгой стала возможной благодаря не только стипендиям, но и площадкам для публикаций и дискуссий, на которых можно было проверить на прочность составившие ее идеи.

Я благодарю Оксану Довгополову, пригласившую меня на семинар по Культуре примирения в Одессе в 2015 году, подготовка к которому заставила меня впервые сформулировать мои мысли на эту тему, и Евгению Лёзину, чьи работы о правосудии переходного периода помогли мне сосредоточить взгляд.

Благодарю Андрея Курилкина, который первым поддержал идею книги, предоставил площадку для публикации первых наметок и подступов к ней на сайте InLiberty и поддерживал мои первые шаги в работе с темой.

Огромное спасибо Елене Немировской и Юрию Сенокосову, основателям и руководителям Школы гражданского просвещения, и координатору ее программ Инне Березкиной за возможность проговорить на семинарах Школы важные для книги идеи и почувствовать, что тема интересна не только мне.

Я горячо благодарю Олега Хлевнюка, Михаила Габовича, Ирину Щербакову, Игоря Гарькавого и Романа Романова, любезно согласившихся прочесть первые варианты рукописи, за время и внимание, важные замечания и дополнения. Их помощь была не только подспорьем в работе, заставившим серьезно переработать первоначальный текст, но и большой честью для меня.

Я также благодарю тех, кто сделал возможным издание этой книги:

Ирину Прохорову – за интерес к теме и личное участие;

Бориса Грозовского – за головокружительную и отрезвляющую редакторскую работу;

Музей истории ГУЛАГа, Фонд памяти и лично Романа Романова – за помощь в приобретении фотографий и поддержку издания книги;

Андрея Дитцеля – за увлеченную и профессиональную работу фоторедактора;

Венскую Галерею Магнет, Словенскую национальную галерею и фонд Lah Contemporary – за разрешение использовать репродукции картин Зорана Музича. Наследников Юрия Пименова, Государственную Третьяковскую галерею и Курскую государственную картинную галерею имени А. Дейнеки – за разрешение использовать репродукции картин Пименова. Аню Десницкую и издательство «Самокат» – за предоставленную возможность использовать иллюстрацию из книги «История старой квартиры».

Сергея Гинзбурга – за разрешение использовать его фотографию на обложке книги.

Приятная обязанность – поблагодарить учителей и друзей:

Максима Трудолюбова – за то, что поверил в меня и взял в обучение, терпеливо редактировал, а когда я смог встать на ноги, отошел в сторону; за школу мысли, Гаспарова и Ходасевича, Асемоглу и Робинсона, Норда и Антония Сурожского – и за дружбу, которая очень много для меня значит.

Друзей и коллег из газеты «Ведомости», Андрея Синицина, Павла Аптекаря, Марию Железнову и снова Бориса Грозовского за бесценную школу письма и общественно-политической аналитики, беспощадную редактуру, за науку и терпение.

Николая Кононова – за поддержание духа соперничества.

Ядвигу Рогожу – за настойчивый и требовательный интерес к моей работе и за Варшаву.

Юрия Михайлина – за дотошность и занудство, Сандармох и Восьмой шлюз.

Я также благодарю за справочную и библиографическую помощь, советы и гостеприимство, ободрение и питательные беседы Егора Агафонова, Палому Агилар Фернандес, Софью Анджапаридзе и Дмитрия Кураева, Александру Астахову, Антона Барбашина, Михала Билевича, Алехандро Бэра, Анну Васильеву, Татьяну Ворожейкину, Клауса и Лику Гества, Сэма Грина, Филиппа Дзядко, отца Манфреда Дезелерса, Елену Дорман, Александра Евсеева, Елену Жемкову, Татьяну Журженко и Клауса Неллена, Андрея Захарова, Долорес Ибаррури-Сергееву, Жанну Иванову де Мендоса, Ольгу Ирисову, Евгения Калкаева, Михаила Калужского, Алексея Каменских, Марту Карлетти Дель Аста и Адриано Дель Аста, Дениса Карагодина, Бориса Каячева, Бориса Колоницкого, Александру Кононову, Виктора Котта, Мартина Кроса, Станислава Кувалдина, Сергея Лебедева, Ольгу Левинскую, Валентину Летунову, Ксению Лученко, Ольгу Манзуру, Светлану Панич, Катажину Пелчиньскую-Наленч, Джованну Паравиччини, отца Вячеслава Перевезенцева, Александру Поливанову, Анну Ратафьеву, Елену Рачеву, Нину Рожановскую, Джереми Саркина, Любовь Сумм, Изабеллу Таборовски, Кайли Томас, Александру Туркельтауб, Самуэля Фернандеса-Пичеля, Пако Феррандиса, Ирину Флиге, Кристину Хаммерштайн, Бориса Хлебникова, Александру Цай, Сергея Чапнина, Михаила Черняка, Ингрид Ширле, Марка Эли, Светлану Яблонскую и Анну Ямпольскую.

Но больше всех я благодарен моей жене Дарье Хлевнюк, главному и лучшему вдохновителю, редактору и советчику – за веру и поддержку тогда, когда мне их больше всего не хватало, трезвость и злость, когда меня тешили иллюзии и искушала жалость к себе, за терпение, когда у всех остальных оно заканчивалось, и за любовь – всегда.

Слова, вынесенные в заголовок этого предисловия, имеют богатую событиями историю. Она хорошо демонстрирует, что работа с памятью – процесс динамический и нелинейный. Фраза, впервые ставшая широко известной из радиолекции Теодора Адорно и изначально обращенная к учителям и интеллектуалам («Невозможность повторения Аушвица должна быть главным требованием для всякого образования»[1]), спустя несколько лет преобразовалась в формулу, запечатленную на пяти языках в мемориале, установленном в 1968 году в Дахау.

Это был призыв помнить, этический императив. Вскоре после этого формулу «Никогда снова» сделал своим девизом бруклинский раввин Мейр Кахане, основатель «Лиги защиты евреев». В его случае это был призыв к активному действию. Деятельность Лиги, которую многие считали радикальной и экстремистской, распространилась с защиты еврейского населения Бруклина от антисемитски настроенных жителей негритянских и латиноамериканских кварталов на активное противодействие антисемитизму во всем мире.

В 1984 году эта же формула становится названием отчета аргентинской комиссии правды и примирения, а в 1985‐м – бразильской книги, описывающей преступления времен диктатуры 1964–1979 годов. В 1992 году слова «Никогда снова» озаглавили сборник свидетельств о преступлениях военной диктатуры 1972–1985 годов в Уругвае, а в 1998‐м – отчет о преступлениях в годы гражданской войны в Гватемале. Тем самым эта формула стала связываться с набором юридических мер правосудия переходного периода.

С начала 2000‐х слова «никогда снова» окончательно приобретают глобальное значение. Теперь они чаще встречаются не в заголовках работ политологов, юристов и историков, а в названиях композиций современных исполнителей, работ современных художников или в граффити на стенах зданий с «трудной историей».

Динамичность и нелинейность работы с памятью проявляется не только в постоянной подвижности, «текучести» анализируемых категорий. В отличие от исторических штудий, разговор о памяти предполагает постоянное балансирование между индивидуальным и коллективным, психологическим и социальным, философским (или культурологическим) и юридическим. То, что кажется понятным и очевидным в одной перспективе, далеко не всегда остается таковым в другой.

Одним из импульсов к написанию этой книги стала необходимость разрешить недоумение глубоко личного характера. Два десятка лет тому назад на поминках по моему отцу за одним столом в первый и последний раз встретились две ветви моей семьи: дедушка по матери, ветеран Финской и Великой Отечественной войн, сталинист, а в последние годы жизни – еще и православный верующий, и троюродная бабушка по отцу – ученый-химик, муж которой, известный физик-ядерщик, в годы Большого террора чудом избежал лагеря. В какой-то момент речь зашла о репрессиях, и вдруг оказалось, что эти два человека прожили свои жизни в странах с разным прошлым. Для одного репрессии были мифом и «поклепом», для другой – ежедневной реальностью. Абстрактно немыслимая вещь оказалась осязаемым фактом: объективной реальности прошлого не существует. Ее формирует память, а память необъективна и легко позволяет себя обмануть. Память, разделенная даже на уровне одной семьи, – результат молчания о прошлом, отсутствия возможности и желания искать общий язык для разговора о нем.

Такая неопределенность прошлого, в свою очередь, формирует настоящее. Замороженная и «непредсказуемая» история страны с двоящейся памятью оборачивается двоящейся реальностью в настоящем. Это чревато в лучшем случае невозможностью двигаться вперед, а в худшем – открытым конфликтом[2].

В России немало таких, как мой дедушка. В опросах, выясняющих отношение к Сталину и репрессиям, поразительнее всего даже не масштабы сочувствия тирану, а доля респондентов, считающих, что «массовых репрессий не было». В 2014 году, по данным ФОМ, таких было 16 %, а еще 18 % затруднились с ответом (может, были, может – нет, кто знает)[3].

Это кажется невероятным: позиции опрошенных расходятся в ответ на вопрос не об отношении к событиям прошлого, а о самом их факте: было или не было. Различаются не только и не столько оценки прошлого, сколько само восприятие реальности. По сути, люди, по-разному ответившие на этот вопрос, живут в странах с разной историей или даже в разных странах, очертания которых на карте совпадают лишь в силу какой-то ошибки.

Может показаться привлекательной попытка объяснить расхождение представлений о прошлом «шизофренией». Но она ничего не дает, если за этим словом стоит оценочное высказывание. Другое дело, если попытаться увидеть в нем не эмоциональную оценку, а попытку трезвого «диагноза»: память о советском государственном терроре действительно характеризуется поразительной двойственностью. И это, с учетом прошлого страны, во многом закономерно.

«Политические репрессии» – смягчающее обозначение государственного террора, возникшее в годы «борьбы с культом личности». Формально они были осуждены еще в 1956 году, и большинство руководителей государства, начиная с Хрущева, подтверждали это осуждение. С середины 1950‐х идет и процесс реабилитации репрессированных. Не так давно была принята концепция государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, в двух с половиной километрах от Кремля им установлен мемориал.

C другой стороны, далеко не все архивы открыты для исследователей и даже для родственников жертв. Сохранением памяти о них занимаются главным образом негосударственные организации и гражданские активисты, причем некоторые из них открыто преследуются государством. А окологосударственные организации, призванные заботиться о сохранении культурного наследия России, вместо поиска братских могил жертв советского террора и сохранения памяти о них ставят на местах массовых захоронений стенды с информацией, что расстрелянные и сами небезгрешны (как в мемориальном комплексе Медное под Тверью, месте казни нескольких тысяч польских военнопленных), или пытаются представить расстрельные полигоны НКВД кладбищами советских солдат, расстрелянных войсками неприятеля (как в карельском Сандармохе)[4].

Проблема в том, что невозможно признать свою ответственность за уничтожение миллионов людей «отчасти» или «наполовину». Строго говоря, такое признание означает нечто прямо противоположное. Но именно в этой невозможной, парадоксально-абсурдной ситуации пребывает подавляющее большинство тех, кто населяет просторы России. Эта двойственность сродни той, что царила за семейным столом на поминках по моему отцу. В каком-то смысле она родная для меня и для миллионов тех, чей опыт сходен с моим.

⁂

Но дело не только в этом. Преступления, в которых виноваты не внешние силы, а твое собственное государство, неслучайно принято именовать «трудным прошлым». Признавать собственную ответственность, не перекладывая ее на внешних или внутренних врагов, время и обстоятельства, – невероятно трудно. Это трудно психологически, политически и юридически. Только на первый взгляд кажется, что примеров добровольного переосмысления прошлого много, а Россия – единственная в мире страна, которая никак не может справиться со своим прошлым. Пожалуй, полноценные примеры такого рода – лишь признания бывших метрополий в притеснении колоний и признание ответственности США перед американскими индейцами. Когда речь идет о непосредственных преемниках преступников и о живой политической реальности (как в случае ответственности Турции за геноцид армян), признание ответственности дается крайне тяжело.

Моральные соображения никогда или почти никогда не оказываются решающими при осуждении масштабных преступлений прошлого. Редкое исключение – ситуация, когда такие соображения становятся ресурсом для запуска процессов, к которым подталкивают экономическая или внешнеполитическая конъюнктура, когда осуждение прошлого нужно для легитимации тех или иных политических сил внутри страны.

Так, выплаты правительством ФРГ компенсаций Израилю в 1951–1965 годах, беспрецедентный акт признания ответственности за преступления нацистов, во-первых, были выгодны Германии, потому что позволяли вернуть доверие к себе как к надежному и кредитоспособному партнеру на международной арене и интегрироваться в глобальную экономику, во-вторых, производились параллельно с обратной по сути политикой интеграции бывших нацистов внутри страны, в-третьих, были способом представить себя в крайне выгодном свете в условиях идеологической и политической конкуренции с ГДР.

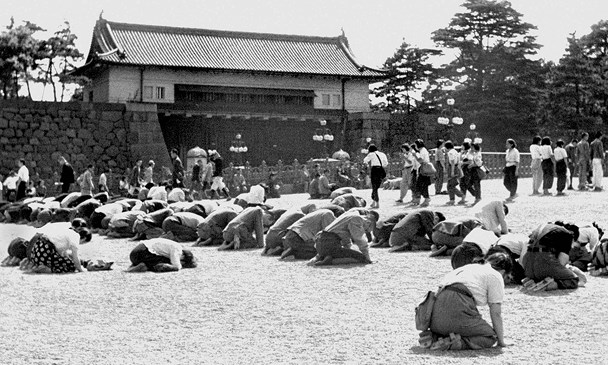

Похожей была и механика извинений Японии перед азиатскими соседями и выплаты им компенсаций ради налаживания экономического партнерства или извинений президента Польши за еврейские погромы в годы интеграции страны в ЕС. Это не означает, что такие примеры признания ответственности за трудное прошлое ущербны и неполноценны. Важно, что они всегда вплетены в политическую и экономическую прагматику.

Помнить о жертвах и страдании вообще труднее, чем о героях и победах. Даже ставшая модельной история формирования памяти о Холокосте поначалу буксовала и испытывала сопротивление со стороны – сегодня в это трудно поверить – общественного мнения и властей государства Израиль. Когда вскоре после окончания войны знаменитый охотник на нацистских преступников Симон Визенталь обратился к израильским властям с предложением организовать торжественные похороны останков 200 тысяч евреев, убитых в годы Холокоста, израильские чиновники несколько месяцев его «футболили». Отношение израильских евреев к тем, кто остался в Европе, было весьма непростым, а власти страны предпочитали героические символы символам поражения и унижения. В итоге прах 200 тысяч жертв нацизма был похоронен только после того, как из Вены привезли останки основателя сионизма Теодора Герцля. Да что там, даже решение о похищении Адольфа Эйхмана – шаг, ставший переломным для придания памяти о Холокосте международного масштаба – было принято после 7 лет проволочек и только тогда, когда у него появился политический интерес[5]. И снова: это не значит, что сделанное каким-то образом отклоняется от «нормы». Дело в другом: само понятие нормы в случае трудной памяти крайне проблематично.

Не менее проблематично и понятие успеха в деле расчета с трудным прошлым и его «преодоления». Россия – яркий пример того, как страна долгие годы не может подвести под своим прошлым черту. Но является ли обратным примером, скажем, Польша, вроде бы благополучно перешедшая от коммунистической диктатуры к полноправному членству в Европейском союзе? Можно ли считать успешным переход ЮАР от белой диктатуры к демократии? Из страны массово бежало белое население, уровень неравенства вырос, а уровень преступности, хоть и значительно снизившись по сравнению с серединой 1990‐х, остается высоким. С другой стороны, ЮАР стояла на грани гражданской войны, и ей удалось эту грань не переступить, а по сравнению с соседями доля белого населения в ЮАР и сейчас весьма высока.

Даже хрестоматийно образцовый пример Германии нельзя считать безусловным успехом. Новое поколение немцев часто не понимает разговоров об ответственности за далекое от них прошлое, а неонацистская идеология и сейчас пользуется в Германии некоторой популярностью. Успехи в преодолении трудного прошлого сродни успехам в лечении онкологического заболевания. Болезнь остается неизлечимой, но каждая маленькая победа в борьбе за жизнь – это преодоление невозможного, и в этом смысле безусловный успех.

Этическое и юридическое «никогда» в действительности постоянно балансирует на грани «снова» или даже «можем повторить». Так что хрестоматийную формулу Адорно давно пора начать писать через косую черту. Заниматься переосмыслением прошлого, не отчаиваясь и не питая излишних иллюзий, можно только отдавая себе полный отчет в том, насколько мучительно сложен этот процесс.

⁂

Обилие примеров, взятых из опыта других стран, проделавших или все еще проделывающих работу по переосмыслению своего «трудного прошлого», которым оказывается окружен исследователь этой темы, определили методологию этой книги. Сравнительный подход при разговоре о преодолении советского преступного прошлого разработан на удивление мало. В российской историографии и социологии тема истории репрессий и памяти о них исследуется почти исключительно на материале советском, постсоветском и российском. Едва ли не единственное исключение – получивший благодаря этому широкую известность среди специалистов сборник «Историческая политика в XXI веке» под редакцией Алексея Миллера и Марии Липман[6].

В публичной сфере разговор о трудном прошлом тоже ведется так, как будто Россия уникальна в своем положении государства и общества, нуждающихся в том, чтобы это прошлое оценить, осудить и преодолеть, но в то же время не способных побороть объективно существующие на этом пути препятствия. Единственным предметом сравнения или сопоставления оказывается опыт Германии по преодолению нацистского прошлого. Но ситуация Германии не только неприложима к СССР и России – она в принципе уникальна на фоне международного опыта.

Поэтому представляется очень важным сопоставление российской ситуации с опытом других стран и попытка выработать общие принципы работы с прошлым, применимые к российскому опыту. Сравнительный подход, проводимый хоть сколько-нибудь последовательно и систематически, помогает по-новому увидеть известные факты и обстоятельства. Например, становится понятно, что опыт Германии используется в России скорее в качестве мифа, чем реального практического образца[7].

Сравнительный подход позволяет иначе высветить и тему компромиссов в работе с прошлым. Становится понятно, что истории перехода от диктатуры к постдиктатуре почти всегда полны компромиссов. Возможность «договориться» о прошлом почти всегда похожа на торг, в котором приходится чем-то жертвовать, а случаи безусловного торжества правды политическая реальность допускает крайне редко. Та «правда», которую выявляют комиссии правды и примирения, почти всегда полна компромиссов. И чем более договаривающиеся стороны готовы к компромиссу, тем эта модель успешнее.

Вне сравнительной перспективы разговор о прагматике преодоления прошлого, о выгоде этого процесса для сторон обычно разделенного общества и государства может показаться недопустимо циничным. Ведь речь во всех таких случаях идет о человеческих жизнях. Но сравнительная перспектива проясняет, что понимание прагматики необходимо, и это как раз понижает, а не повышает уровень цинизма. В 2000 году американский политолог Элазар Баркан опубликовал книгу «Вина народов»[8], в которой доказывает, что торг (negotiation), переговоры о компенсациях жертвам государственных преступлений, – это важнейший инструмент работы над прошлым. В процессе переговоров о компенсациях жертвы обретают социальную и политическую субъектность, осознают себя как общность и общественно-политическую силу. Такой разговор позволяет подойти к моральной проблеме политически и прагматически: сделать ситуацию более инструментальной. Наконец, прагматический подход оказывается невероятно действенным. Ведь подобные процессы движутся не абстрактным сознанием того, что справедливость должна восторжествовать, а взаимным интересом сторон. Именно смена рамки с идеологической на прагматическую позволяет сторонам перейти от открытого конфликта и взаимной ненависти к желанию договориться и поиску точек пересечения.

⁂

Структура этой книги определяется соединением сравнительного метода с задачей формулировки основных стратегий работы с прошлым для России.

Первая часть посвящена описанию ситуации захваченности России памятью о советском прошлом. Введением служит анализ того, как реанимация «сталинского комплекса» в середине 2010‐х спровоцировала «бум памяти», происходящий в России в последние годы (глава 1). Для понимания того, где находится этот разговор и связанные с ним процессы сейчас, необходим краткий экскурс в историю собственно травматического события (глава 2), рассказ о десталинизации – советской и постсоветской (глава 3), обзор стратегий работы с советским прошлым, существующих в сегодняшней России (главы 4–5) и оценка его влияния на современность (глава 6).

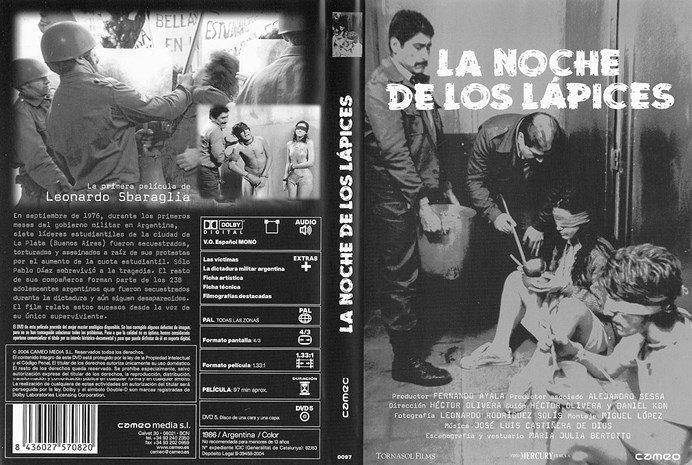

Вторая часть – описание сценариев работы с трудным прошлым в шести странах. Выбор каждой из них не случаен. Аргентина (глава 1) – пример страны, где разбирательство с наследием диктатуры проходило при крайне незначительном участии внешних сил. Важно и то, что аргентинский опыт близок ряду других латиноамериканских государств (Бразилия, Чили, Мексика, Сальвадор и т. д). Испания (глава 2) с ее длившимся десятилетиями пактом молчания о насилии сторонников генерала Франко и последующим прорывом этого молчания напоминает реальность современной России больше, чем какой-либо другой пример. ЮАР (глава 3) – пример страны, буквально разделенной надвое, но сумевшей, пусть с множеством огрехов, это разделение преодолеть, выработав по-своему уникальную идеологию прощения и примирения. Польша (глава 4) – пример посткоммунистического государства, важный политической и психологической близостью к российской ситуации, а также тем, что очень ярко раскрывает механику и слабые стороны психологии жертвы как способа работы с прошлым. Без рассмотрения примера Германии (глава 5) невозможен никакой полноценный анализ проработки прошлого. Для России трудности и неудачи германской модели важны более, чем успехи, в такого рода процессах всегда относительные. Япония (глава 6) – пример страны, предельно далекой от России культурно и психологически; в то же время колебание между отторжением вины и ее признанием в случае Японии во многом напоминает Россию. Это дополнительное свидетельство того, что «собратьям по проработке прошлого» есть чем поделиться друг с другом.

В третьей части рассматривается, как и чем опыт рассмотренных стран и иностранный опыт вообще может помочь в нахождении сценариев проработки прошлого для России. В главе 1 работа с прошлым ставится в важный для ее адекватного анализа контекст механизмов перехода от диктатуры к демократии. Элементами этого сценария должны стать подведение черты под прошлым (глава 2), работа с семейной памятью как модель для аналогичных процессов в общенациональном масштабе (глава 3), принятие ответственности за прошлое, включающее осуждение его темных страниц и благодарение за светлые (глава 4), определение условий для создания аналога российской комиссии правды и примирения (глава 5) и разработка инфраструктуры, необходимой для запуска этой работы (глава 6).

⁂

Основная практическая задача этой книги – снабдить тех, кто осознает важность проработки советского прошлого, опытом стран, которые уже проходили подобный путь, преодолевая во многом схожие препятствия. Активисты организаций, работающих в сфере исторической памяти, часто не подозревают о важнейших иностранных аналогах своей работы. Те, кто занимается поиском и идентификацией захоронений жертв советского террора, не знают о разворачивающейся с 2000 года в Испании масштабной работе по поиску останков жертв гражданской войны. Социологи, исследующие возможность диалога между носителями различных нарративов о советском терроре, не привлекают материалов, связанных с работой многочисленных комиссий правды и примирения в разных странах. Правозащитники, как правило, не слышали об аргентинской практике «судов правды» и карнавализованных глумлениях над неосужденными преступниками, а ведь это могло бы сильно помочь им в их работе. Политологи и специалисты по правосудию переходного периода часто не подозревают, что многие работы, которые они знают и используют в качестве теоретических пособий (например, упомянутая книга Элазара Баркана), могут быть применены к российскому материалу.

Более амбициозная задача этой книги – привлечь как можно большее внимание к созданию института проработки прошлого в России. Кто-то скажет, что в условиях современной России это не представляется возможным, ставить следует реалистичные задачи, а подобные проекты – идеализм и прекраснодушие. В ответ можно вспомнить один из лозунгов парижского 1968 года, который многое определил в политической и идеологической реальности современного мира: «Будьте реалистами – требуйте невозможного!»

Сегодня Россия находится на пороге «прорыва памяти». Так, применительно к истории Чили американский политолог Александр Уайлд назвал ситуацию, когда количество мемориальных инициатив переходит в качество и провоцирует серьезный сдвиг в обществе[9]. Одним из важнейших сдвигов, возможных в этих условиях, может стать солидаризация усилий всех общественных сил, заинтересованных в полноценной проработке советского прошлого. В книге «Длинная тень прошлого» Алейда Ассман упоминает «эффект домкрата» – ситуацию, когда институциализация памяти позволяет аккумулировать опыт, быстрее обобщать его, поднимать на новый уровень разделяемое многими по отдельности знание, делая его публичным и социально значимым[10]. Институт проработки прошлого как организованная совокупность инициатив по исследованию, публикации и осуждению свидетельств террора давно назрел в России.

«Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, книга, сделавшая неизмеримо много для открытия правды о советском государственном терроре, открывается поразительной зарисовкой. В одной из академических публикаций конца 1940‐х годов рассказывается о том, как на реке Колыме во время раскопок обнаружили замерзшую линзу льда с сохранившимися представителями доисторической фауны. По словам автора статьи, тритоны сохранились настолько хорошо, что «присутствующие, расколов лед, тут же охотно съели их».

Немногочисленных своих читателей журнал, должно быть, немало подивил, как долго может рыбье мясо сохраняться во льду, – продолжает Солженицын. – Но мало кто из них мог внять истинному богатырскому смыслу неосторожной заметки.

Мы – сразу поняли. Мы увидели всю сцену ярко до мелочей: как присутствующие с ожесточенной поспешностью кололи лед; как, попирая высокие интересы ихтиологии и отталкивая друг друга локтями, они отбивали куски тысячелетнего мяса, волокли его к костру, оттаивали и насыщались.

Мы поняли потому, что сами были из тех присутствующих, из того единственного на земле могучего племени зэков, которое только и могло охотно съесть тритона[11].

Картина страны, внутри которой существует огромное и почти невидимое извне, но тесно спаянное общим опытом сообщество, безошибочно считывающее непонятные остальным смыслы, – образ поистине «богатырский». Он крайне точно описывает то, что спустя десятилетия исследователи назовут коллективной памятью, определяющей коллективную идентичность.

Спустя несколько десятков лет память о ГУЛАГе и всем советском терроре в России во многом остается такой смерзшейся глыбой льда, сохраняющей живой опыт, который, однако, остается чуждым и недоступным для многих. Говорить о проработке этого прошлого невозможно, не описав состав этой глыбы и способ ее существования.

Содержание этой части представляет собой попытку описать ситуацию коллективной памяти о советском терроре, в которой находится сегодня российское общество и российское государство, своего рода анамнез, необходимый врачу для понимания природы проблем и принятия решения о способе лечения болезни. Рассказ об истории советского государственного террора необходим для того, чтобы понимать природу травмы, с которой имеет дело российское общество. Он представляет собой скорее развернутый указатель тем и проблем, связанных с историей террора, чем собственно исторический очерк. Задаче сориентировать в теме читателя-неспециалиста служит и список литературы по истории государственного террора в СССР, который можно найти в приложении. Описание истории работы с наследием сталинизма от смерти Сталина и до наших дней – задача, формирующая целое исследовательское направление. Здесь этот экскурс также носит во многом справочный характер. То же касается и очерка ситуации с памятью о советском терроре в современной России: автор старался не упустить ничего существенного для понимания ситуации, но в то же время не ставил перед собой задачу описать ее сколько-нибудь исчерпывающим образом. Основная задача этой части – экспозиция, необходимая для дальнейшего рассказа.

В апреле 2019 года журналист и видеоблогер Юрий Дудь выложил на YouTube документальный фильм «Колыма – родина нашего страха», который сразу назвали «одним из наиболее значимых культурно-исторических событий года»[12]. Создатели фильма проехали 2000 километров в 40-градусный мороз по Колымскому тракту, поговорили с местными жителями и детьми тех, кто в сталинские годы прошел через магаданские лагеря. На примере Колымы они понятным молодежной аудитории языком рассказали историю ГУЛАГа, объяснив, почему эта тема сегодня касается каждого из нас:

Не знаю, как у вас, но я всю свою жизнь слышу от родителей: «Будь осторожен, не привлекай к себе лишнее внимание, не высовывайся, – это очень опасно. И вообще мы – простые люди, от нас ничего не зависит», – говорит Юрий Дудь в подводке к фильму. – Откуда у старшего поколения этот страх, это стремление мазать все серой краской? Почему они боятся, что даже за минимальную смелость обязательно прилетит наказание? Моя гипотеза: этот страх зародился еще в прошлом веке и через поколения добрался до нас. Одно из мест, где этот страх появлялся, – Колыма.

За первую неделю фильм набрал на YouTube 9,5 млн, а к марту 2020 года – более 20 млн просмотров: вполне на уровне самых рейтинговых интервью Дудя с популярными у молодежи рэперами, журналистами, политиками и кинематографистами. Для темы репрессий, не слишком привычной для широкой аудитории, это небывалые показатели. «Дудь, конечно, отнюдь не первый, кто приехал на Колыму, или снял про нее фильм, или поговорил с людьми, – пишет исследователь памяти о ГУЛАГе Дарья Хлевнюк. – Он стоит на плечах коллег, проектов вроде „Медиахакатона“ в „Мемориале“ или музея ГУЛАГа. Но это важный прорыв в новые аудитории и демонстрация того, что новое поколение, правнуки жертв репрессий, готовы к разговору об этом прошлом на своем языке»[13].

Феномен фильма «Колыма» – наиболее яркое свидетельство широкомасштабного процесса пробуждения интереса в обществе к теме памяти о российском трудном прошлом. То, о чем несколько лет назад говорили лишь наиболее тонко чувствующие авторы и исследователи[14], к концу 2010‐х видно невооруженным глазом. Россия одержима прошлым. Словосочетание «войны памяти», которое в начале 2010‐х знали только специалисты, занимающиеся коллективной памятью, сегодня знают все. Новостные ленты то и дело взрываются сообщениями об открытии (осквернении или демонтаже открытого ранее) очередного памятника Сталину, Ивану Грозному или князю Владимиру, музея, мемориальной доски тому или иному историческому деятелю, очередной инициативе по переименованию Волгограда, а данные опросов фиксируют все новые рекордные показатели симпатий к Сталину[15].

Массовую культуру лихорадит – сериалы о Сталине и ГУЛАГе собирают большую аудиторию (а одноименный канал в Telegram оказывается самым популярным в России); с темой репрессий пытаются играть рекламщики и организаторы культмассовых мероприятий[16]; акционист, поджигающий дверь Лубянки, признается (на короткое время) главным современным художником России.

Историки с бессильным отчаянием наблюдают, как предмет их исследования оказывается мощнейшим ресурсом для выстраивания «исторической политики». При этом их мнение в этой ситуации не только не приобретает большую значимость, чем раньше, – наоборот, на него вообще перестают обращать внимание. Память о прошлом, решительно подтверждая классические теории культурсоциологов, живет своей специфической жизнью. Она питается травмами, маниями, фобиями, злобой дня и мало интересуется фактами.

Главная, многократно отмеченная особенность современной российской действительности состоит в том, что история здесь заменила политику. По телевидению, в социальных сетях, на улице и на кухнях идет разбирательство не по поводу современности, а по поводу прошлого.

Дискуссии этого рода (о Первой мировой, Второй мировой, афганской, чеченской, о репрессиях и распаде СССР) самозарождаются в такси, поезде, приемной врача – любом месте, где возникает возможность разговора, – пишет поэт и эссеист Мария Степанова. – Это все немного напоминает семейный скандал – но кухней оказывается огромная страна, а действующими лицами – не только живые, но и мертвые. Которые, как выясняется, живее всех живых[17].

Происходящее производит крайне странное впечатление на того, кто находит возможность взглянуть на все это отстраненным взглядом. Поссорившаяся со всеми своими соседями страна находится в затяжном экономическом кризисе с неясными перспективами выхода, правительство сокращает бюджетные расходы, а общество с параноидальным азартом обсуждает прошлое.

Причина захваченности прошлым – его незавершенность, невозможность должным образом похоронить и оплакать покойников, вступить в права наследства, извлечь из истории выводы и, завершив один цикл, начать следующий[18]. Но чтобы нащупать подступы к общей проблеме, стоит внимательнее приглядеться к тому, как именно происходит переживаемое страной «воспаление» памяти о прошлом.

Памятники Сталину и иже с ним полезли из-под земли не вдруг. Они то тут, то там проклевывались с момента распада СССР. Но если в 2000‐е и в начале 2010‐х годов эти памятники старались укрыть от посторонних глаз в красных уголках школ, на приусадебных участках или за заборами предприятий[19], то с начала 2014 года они стали захватывать скверы и площади. В феврале 2015‐го в Ялте в присутствии спикера Госдумы Сергея Нарышкина был открыт монумент «Большая тройка», включающий первый со времен хрущевской десталинизации официальный памятник Сталину.

Эмоциональный подъем, вызванный Олимпиадой в Сочи, оживил в сердцах россиян постимперскую гордость. Последовавший сразу затем Евромайдан на Украине высветил кризисное состояние постимперского проекта. Это оказалось механизмом запуска мобилизации, импульсом к пересобиранию имперского проекта перед лицом опасности[20]. Аннексия Крыма и последовавшая за ним война на юго-востоке Украины с небывалой силой встряхнули российское общество, так что в нем разом всплыли все неразрешенные проблемы прошлого.

Российская власть стала искать наиболее универсальный язык сплочения нации, внутренне глубоко разделенной (точнее, сознательно и систематически разделявшейся). Это оказался язык сплочения вокруг прошлого, а не вокруг настоящего. Предложенный в рамках церемоний открытия и закрытия сочинской Олимпиады универсалистский язык был малопригоден для мобилизации. Необходим был язык патриотический и изоляционистский, апеллирующий к опыту победы над внешними и внутренними врагами.

В России единственным таким языком остается язык апелляций к победе в Великой Отечественной войне. Проблема этого языка в том, что он слишком активно присваивается официозом и теряет личный мобилизационный заряд. Этот язык удобен для обсуждения «позитивной повестки» и отчасти – темы сплочения перед внешним врагом, но малоприменим в ситуации негативной мобилизации, когда необходимо напоминание не о величии, а об опасности. Язык же апелляций к Сталину и репрессиям одновременно дает выход накопившемуся негативу, предполагает критический, даже протестный дискурс и хорошо подходит для разбирательств с внутренними врагами.

Госпропаганде даже не пришлось использовать сталинский язык напрямую. Она просто начала говорить про внешнюю и внутреннюю угрозу, про карателей и ополченцев, бандеровцев и национал-предателей, добавила в голос металла, стала грозить и демонстрировать силу. Оказалось, этого достаточно, чтобы запустить дремлющий в сознании россиян комплекс.

Резкое изменение политики страны привело к перемене в историческом восприятии многих людей, для которых оказалось, что самым логичным языком описания происходящего становится язык Советского Союза времен Сталина, – говорит историк Иван Курилла. – Именно тогда Советский Союз расширял свою территорию, и это было положительным в тогдашней трактовке процессом. Со времен Сталина такого больше не было. Получается, что расширение страны, аннексия Крыма оказалась для большой части сограждан толчком к возвращению какой-то мировоззренческой рамки, взгляда на мир, которую мы знаем по Советскому Союзу середины XX века[21].

Власть вызвала этот образ ненамеренно, но он зажил собственной жизнью, и уже весной 2014 года заметно большее, чем раньше, число россиян стало признаваться в сочувственном отношении к Сталину[22]. Как в древнем сюжете про ученика чародея[23], выпущенные на свободу из утилитарных соображений силы оказались неподконтрольными тем, кто их выпустил. Нащупывая объединяющий язык, власть наткнулась на общую боль; она целила в чувствительные точки «тела нации», а попала в места травмы.

Именно травма оказывается наиболее важным собирающим моментом реанимируемого конструкта. То, что на первый взгляд выглядит возрождением колосса, возвращением государственной модели СССР времен Сталина, при внимательном рассмотрении оказывается набором разнородных элементов, лишенных внутреннего единства.

Это особенно отчетливо видно во внешней политике на примере возрождения комплекса представлений и реакций, связанных с холодной войной. Современная Россия, в отличие от СССР, не может предложить миру альтернативный политический строй, ценности и идеалы. Не будучи в состоянии вернуть себе статус сверхдержавы, государство использует своего рода симпатическую магию, наряжаясь в костюмы прошлого, чтобы вернуться во времена, когда трава была зеленее, а само оно – сильнее и безжалостнее. Население с готовностью ему в этом подыгрывает. Ведь память о жизни в условиях холодной войны достаточно свежа и легко реанимируется.

То же самое происходит во внутренней политике. Государство, репрессивные органы которого лишены идеологических мотивов и веры в правоту своего дела, а движимы только жадностью и страхом, играет в сильную руку. А граждане с готовностью играют в жизнь при сильной руке. Именно в этой логике становятся понятны (работают и считываются большинством) и резкое увеличение числа дел за «экстремизм» и «госизмену», и кампании против «иностранных агентов» и «пятой колонны». В логике сталинских кампаний[24] проводятся даже такие чисто технические меры, как ввод платных парковок, снос торговых ларьков и ремонт центральных улиц в Москве.

Дополнительный аргумент в пользу выморочности и внутренней нежизнеспособности конструктов, с которыми мы сейчас имеем дело, – их отчаянно эклектический характер. Элементы советской идеологии соединяются здесь с монархистскими, православие – с фашизмом, коммунизм – с капитализмом, модерн – с откровенным постмодернизмом. В общую «мировоззренческую рамку» укладывается набор крайне разнородных явлений, которые ситуативным образом собраны вместе страхом и травмами.

Как ни парадоксально, в этой судорожной активизации «сталинского комплекса» можно увидеть важный обнадеживающий знак. Благодаря ей разбирательство с травматическим прошлым, затрудненное множеством политических, социальных и психологических факторов, может наконец дохлестнуть до всей страны: фактически принудить ее заняться серьезным переосмыслением трудного прошлого. До сих пор память о советском терроре оставалась во многом частной, запрятанной поглубже. Оттуда она невидимым образом окрашивала отношение к настоящему[25], либо прорабатывалась «экстерном» – ускоренно и по верхам. Теперь же она может пробудиться в полную силу.

Общая проработка общей боли – необходимое условие исцеления. Усилий одного государства в таких случаях недостаточно. Недостаточно для этого и усилий одной лишь активной части гражданского общества. Важность деятельности таких организаций, как «Мемориал», трудно переоценить. Но сами же члены «Мемориала» видят свою задачу в том, чтобы дать обществу материал, факты для осмысления. Произвести это осмысление за общество и в условиях противодействия со стороны государства они не могут.

В последние годы разговор о репрессиях и о наследии сталинизма все чаще захватывает все общество. Он часто бывает страшноват и болезнен, его участники то и дело позволяют себе излишние и эмоциональные генерализации. Но ведь с вскрывающимися нарывами иначе не бывает!

Можно пойти еще чуть дальше. России необходим не просто разговор о памяти. Этот разговор – единственная возможность подступиться к куда более сложной задаче: попытке найти общий язык на общенациональном уровне. Боль, наиболее отчетливо связанная со сталинским периодом истории, – это, пожалуй, единственный подлинно общий опыт, объединяющий или способный объединить не только россиян, но и всех жителей постсоветского пространства. Это объединение совсем иного рода, чем то, которое попытались разбудить авторы посткрымской мобилизации. Но именно оно способно вывести нас на разговор о важности и нужности совместного существования на этом пространстве, на разговор об общих целях и вообще о том, ради чего имеет смысл идти на компромиссы.

Прежде чем говорить о том, как именно может быть организована проработка трудного прошлого в России и как выглядят наиболее показательные модели такой проработки в других странах, стоит кратко описать само «травматическое событие» и ситуацию с его проработкой к настоящему моменту. Такой «экспозиции» посвящены следующие главы этой части.

2. Террор на службе государства: 1917–1953

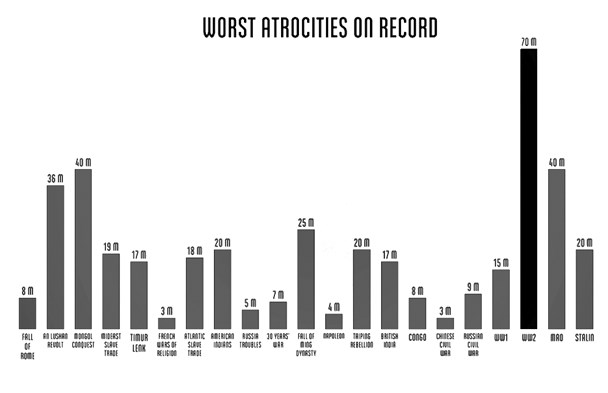

Российская история 1917–1991 годов стала полем жесточайшего эксперимента над целым народом, породившего одну из самых кровопролитных диктатур в истории человечества. Хотя признаки диктатуры сопровождали всю историю существования советского государства, наиболее травматичный по своим последствиям период тотального государственного террора против собственных граждан в целом закончился со смертью Сталина и сворачиванием ГУЛАГа. Поэтому мы ограничим рассмотрение истории российского «трудного прошлого» преимущественно этими рамками.

РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА: ТЕРРОР КАК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

В 1910‐х годах российское общество оказалось глубоко расколотым. Причинами этого стали неспособность властей Российской империи эффективно решить накопившиеся противоречия, резкое увеличение численности пролетариата в результате набиравшей обороты индустриализации, неудачная для России и непопулярная среди ее населения (в первую очередь в армии) война. В ситуации фактической анархии в стране большевики, опираясь на пролетариат, захватили власть в промышленных городах[26]. Они манипулировали расколотым обществом в целях захвата и удержания власти. Инструментом поддержания общества в расколотом состоянии (которое не преодолено до конца и по сей день) с первых дней установления советской власти стал террор.

Одним из непосредственных результатов захвата власти большевиками стала гражданская война, развернувшаяся в 1917–1922 годах на всей территории бывшей Российской империи. Общие потери от нее, включая умерших от голода и эпидемий, оцениваются в 10,5 млн человек. Но боевые действия – только частный случай применения новой властью насилия против собственных граждан. Фактически, отмечает историк Галина Иванова, «гражданской войной по сути стала затяжная, необъявленная война партии и государства против мирного населения своей страны»[27].

Власть большевиков с самого начала держится на военной мобилизации, психологии осажденной крепости (см. декрет 18 февраля 1918 года «Социалистическое отечество в опасности!»), на поиске внешних и внутренних врагов.

Внутренней пружиной нового строя стала борьба с «классовым врагом». Это преступник нового типа, рожденный самой логикой функционирования советского государства. «Традиционная», уголовная преступность – это, с точки зрения большевиков, порождение буржуазного строя; она должна была отмереть с окончательной победой революции[28]. Поэтому уголовники воспринимались большевиками скорее как союзники, соперниками же были «классовые враги», все преступление которых состояло в их принадлежности к «классу эксплуататоров». Именно по отношению к таким врагам требовались самые решительные меры противодействия. Со временем к классовым врагам как категории преступников, требующей наиболее сурового отношения, прибавились обвиняемые в контрреволюционной деятельности. Под это обвинение подпадали и те, кто действительно боролся с Советами, и сочувствующие им. Так советская власть узаконивает преследования за инакомыслие. Борьбу с этими преступлениями должна была вести не традиционная юстиция, а политическая полиция – ЧК и НКВД. Сначала эти структуры во многом дублировали друг друга. В 1922 году они были объединены путем упразднения ЧК и создания на ее базе ГПУ в составе НКВД.

Инструментом борьбы с классовым врагом и контрреволюцией сразу становится политический террор. «Заслуга» в его легитимизации как политического инструмента на службе государства принадлежит именно большевикам. В этом они пошли куда дальше Маркса с Энгельсом.

Кто отказывается принципиально от терроризма, т. е. от мер подавления и устрашения по отношению к ожесточенной и вооруженной контрреволюции, тот должен отказаться от политического господства рабочего класса, от его революционной диктатуры, – пишет Лев Троцкий в работе «Терроризм и коммунизм». – Кто отказывается от диктатуры пролетариата, тот отказывается от социальной революции и ставит крест на социализме. ‹…›

Вопрос о том, кому господствовать в стране, т. е. жить или погибнуть буржуазии, будет решаться с обеих сторон не ссылками на параграфы конституции, но применением всех видов насилия. ‹…› Чем ожесточеннее и опаснее сопротивление поверженного классового врага, тем неизбежнее система репрессий сгущается в систему террора[29].

Теория не расходилась с практикой. 5 сентября 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР выпускает декрет «О красном терроре», согласно которому «необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях ‹…› подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам». Точно оценить число жертв этой волны террора не представляется возможным. По официальным оценкам, за вторую половину 1918 года одна только ВЧК казнила 4500 человек[30] (по неофициальным, за одну лишь осень 1918 года – не меньше 10–15 тысяч[31]).

Уже с лета 1918 года для изоляции своих идеологических противников советская власть начинает использовать «концентрационные лагеря», в которых ранее содержали военнопленных Первой мировой[32]. Весной 1919 года ВЦИК Советов выпустил постановление «О лагерях принудительных работ», предписывавшее губернским ЧК создание лагерей при каждом губернском городе с последующей передачей их в ведение НКВД. Если в конце 1919 года на территории РСФСР действовал 21 лагерь, то к концу 1921-го – уже 122 лагеря, в которых содержалось более 60 тысяч человек.

Несмотря на попытки объяснить террор борьбой с классовым врагом, вскоре после революции он обращается также на пролетариат и крестьянство. Уже с 1918 года по всей стране вспыхивают антибольшевистские крестьянские восстания – как реакция на изъятие продовольствия в процессе продразверстки. Среди самых крупных – Чапанное восстание крестьян Самарской губернии в марте – апреле 1919 года (порядка 100–150 тысяч участников), Тамбовское восстание 1920–1921 годов (около 55 тысяч участников) и Западно-Сибирское восстание 1920–1921 годов. Они подавляются Красной армией с особенной жестокостью. Жертвами подавления Тамбовского восстания, в процессе которого впервые в истории против граждан собственной страны использовалось химическое оружие, стали 11 тысяч человек.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ И РОЖДЕНИЕ ГУЛАГА: ТЕРРОР КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Поначалу террор объяснялся переходным периодом, революционной и военной мобилизацией. Однако с окончанием Гражданской войны и укреплением власти большевиков он не заканчивается, а, напротив, обретает все более институциональные формы. Решающая роль в этом принадлежит Иосифу Сталину, сменившему Владимира Ленина во главе партии и государства.

Накопление признаков кризиса в экономике конца 1920‐х годов было использовано Сталиным для укрепления личной власти и победы над оппонентами в рядах ВКП(б): сначала над «левой оппозицией» (процесс, завершившийся изгнанием Льва Троцкого), а затем и над «правым уклоном» («разгром группы Бухарина»). Избавившись от необходимости координировать свою политику с кем бы то ни было, Сталин в 1928–1929 годах (этот период стали называть «великим переломом») переносит в экономическую сферу методы «классовой борьбы» и революционного штурма[33]. Форсированные меры по переходу от аграрной экономики к индустриальной оборачиваются выходом государственного террора на новый уровень, войной с крестьянством и превращением пенитенциарной системы в индустрию привлечения принудительного труда к решению стоящих перед государством экономических задач.

Ресурсной базой для индустриального рывка стал отъем собственности у крестьян и насильственный перевод их в колхозы. «Коллективизация деревни», сопровождавшая Первую пятилетку 1929–1933 годов, фактически была внутренней колонизацией страны – войной государства с самым крупным и деятельным классом населения тогдашней России. В рамках кампании «раскулачивания» наиболее зажиточных крестьян и просто недовольных коллективизацией казнили, отправляли в лагеря (300 тысяч человек), высылали на спецпоселение (2,2 млн человек) и переселяли на худшие земли в пределах области (более 2 млн человек)[34].

Результатами коллективизации стало обнищание деревни (спад производства сельхозпродукции, сокращение поголовья скота) и страшный голод 1932–1933 годов, унесший, по разным оценкам, жизни до 7 млн человек[35]. Крестьяне ответили всплеском восстаний по всей стране. Если в 1926–1927 годах было зафиксировано 63 массовых антиправительственных выступления, то в 1929 году их было уже более 1300, а в 1930‐м – почти 14 000[36]. Всего в 1930 году в массовых восстаниях приняло участие около 3,4 млн крестьян[37] (сельское население СССР, по данным 1926 года, составляло 76,3 млн человек). Одной из характерных мер «кризисного менеджмента» в условиях невозможности выполнить завышенные планы сельхоззаготовок в условиях усиливающегося голода стало постановление от 7 августа 1932 года, предусматривающее расстрел или десятилетний срок заключения за хищение государственной собственности, получившее известность как «закон о пяти колосках».

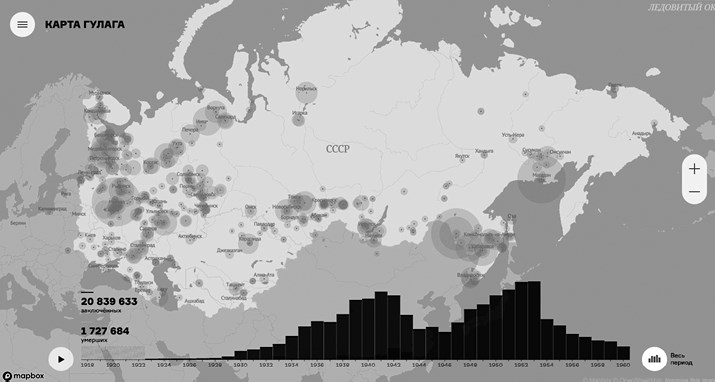

Другим следствием коллективизации стало создание ГУЛАГа в его классическом виде. Резко выросшие масштабы террора требовали перестройки репрессивного аппарата, для чего места заключения передавались в ведение ОГПУ. Этому же ведомству было поручено создать систему лагерей по «соловецкой модели», то есть как глобальной системы использования принудительного труда для решения экономических задач. Первой пробой работоспособности новой системы стало строительство Беломорско-Балтийского канала силами заключенных специально созданного для этого Белбалтлага.

В 1930‐х ГУЛАГу были переданы целые участки промышленного аппарата СССР. Бамлагу поручили строительство Байкало-Амурской магистрали и расширение Транссиба, Дмитлагу – строительство канала Москва – Волга, Воркутлагу – угледобычу, Норильлагу – строительство никелевого комбината в Норильске. Труд заключенных использовался для разработки целых промышленных районов на Урале (Магнитогорск, Челябинск), в Западной Сибири (Кузбасс, Новосибирск) и на Дальнем Востоке (Комсомольск-на-Амуре, Колыма).

Наиболее масштабным индустриальным проектом ГУЛАГа стал колымский Дальстрой. В его задачи входили форсированная разведка и добыча золота и других стратегически важных полезных ископаемых, освоение и эксплуатация необжитых районов северо-востока страны. С 1932 по 1954 год через Дальстрой прошли 860 тысяч заключенных, из которых не менее 121 тысячи умерли, а около 13 тысяч были расстреляны[38].

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР: ИСТЕРИКА СТАЛИНСКОЙ ДИКТАТУРЫ

В обстановке приближающейся войны в Европе и поражения республиканцев в гражданской войне в Испании в 1937–1938 годах обычный для Сталина и его окружения страх предательства «пятой колонны» оборачивается новой волной репрессий против потенциальных внутренних врагов, шпионов и недовольных советской властью. Она стала известна как Большой террор.

Убийство главы ленинградской партийной организации Сергея Кирова 1 декабря 1934 года стало для Сталина поводом окончательно расправиться со всякой оппозицией (процессы Каменева и Зиновьева, Бухарина и Рыкова). Массовой «чистке» была подвергнута партия (включая Политбюро), армия (заместитель наркома обороны Михаил Тухачевский) и слишком усилившийся НКВД (бывший нарком Генрих Ягода; Ежов и его приближенные тоже были расстреляны в рамках «выхода из террора»).

Однако вопреки распространенному мнению, основу Большого террора составляли не репрессии против номенклатуры, а массовые карательные операции, направленные против рядовых граждан. Самой масштабной из них стала операция против «антисоветских элементов» на основе «знаменитого» приказа НКВД № 00447. В их число включались уже прошедшие тюрьмы и лагеря «кулаки», бывшие белогвардейцы, уцелевшие царские чиновники и т. д. Другой составляющей Большого террора стали «национальные операции» против советских поляков, немцев, румын, латышей, эстонцев, финнов, греков, афганцев, иранцев, китайцев, болгар, македонцев, а также «харбинцев», то есть этнических русских из числа бывших работников КВЖД[39]. За шестнадцать месяцев были арестованы около 1,6 млн человек, 682 тысячи из них расстреляны. Результатом Большого террора было окончательное утверждение единоличной сталинской диктатуры и усиление репрессивного аппарата. В конце 1938 года в стране было уже 50 лагерных комплексов.

ВОЙНА КАК УСКОРИТЕЛЬ ТЮРЕМНОГО РАСШИРЕНИЯ[40]

Хотя для большинства советских граждан Вторая мировая война началась с нападением гитлеровских войск на СССР 22 июня 1941 года, для советской репрессивной машины она началась, как и для всего остального мира, в сентябре 1939 года, с вторжением Красной армии в Польшу. На вновь присоединенных территориях Восточной Польши, Бессарабии (Западной Украины, Западной Белоруссии, Молдавии) и стран Балтии органы НКВД в 1939–1941 годах развернули массированные репрессии против местного населения для предотвращения восстаний и заговоров.

В 1940 году более 100 тысяч польских военных попали в лагеря НКВД на территории России; более 20 тысяч из них были расстреляны. В ходе «июньских депортаций» 1941 года для «очистки» Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии и Молдавии «от антисоветского, уголовного и социально опасного элемента» в центральные и восточные регионы России и в лагеря были отправлены более 55 тысяч человек. В лагеря и на спецпоселения были отправлены десятки тысяч преимущественно еврейских беженцев, бежавших с оккупированных нацистами территорий[41].

Военная мобилизация усилила репрессии против всех тех, кто мог быть заподозрен в работе на врага. После начала наступления Германии в июне 1941‐го заключенных на вновь присоединенных территориях расстреливали или спешно эвакуировали в глубь страны. В 1941 году депортациям на восток подверглись российские немцы, жившие на европейской территории РСФСР, в Закавказье и в Поволжье – в общей сложности более 950 тысяч человек[42]. Немцы и представители других национальностей, чьи страны воевали с СССР, были мобилизованы в так называемую «трудовую армию»[43].

Все, кто жил или работал на оккупированных территориях, включая бывших партизан и военнопленных, становились контингентом спецлагерей НКВД (проверочно-фильтрационных лагерей); с 1941 по 1944 год через них прошло более 400 тысяч человек. В конце 1943‐го – первой половине 1944 года под предлогом борьбы с «коллаборантами» были высланы со своих исконных мест проживания целые народы – калмыки, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, а также проживающие в Крыму болгары, греки и татары – в общей сложности более миллиона человек[44].

Однако не стоит думать, что, занявшись борьбой с потенциально неблагонадежными, советская власть смягчила репрессии против пролетариата и крестьянства. Именно во время войны достигают беспрецедентного уровня репрессии по бытовым статьям, ставшие возможными после ужесточения трудового законодательства в 1939–1940 годах. Основанием для уголовных приговоров становятся опоздания, невыход на работу, выпуск недоброкачественной продукции, самовольный уход с рабочего места. Со второй половины 1940 по 1945 год по трудовым указам было вынесено более 9,5 млн приговоров, из них около 2,25 млн – к лагерям и тюремному заключению, 7,3 млн – к исправительным работам с отчислением части зарплаты государству[45].

«ХОЛОДНЫЙ МИР» 1946–1953 ГОДОВ

Победа в войне, создание дополнительной защиты от Запада в виде буферной зоны из восьми восточноевропейских государств-сателлитов и проведение первого успешного испытания ядерного оружия в 1949 году дали руководству СССР неведомое прежде чувство уверенности в себе. Послевоеннные годы ознаменовались жестокой советизацией западных территорий, присоединенных в 1940 году. На Украине репрессиям подверглись 500 тысяч человек, 153 тысячи из которых были убиты, в Литве – 270 тысяч человек, или 10 % населения[46]. Репрессированы были те, кто контактировал с неприятелем или находился на оккупированных территориях. Фактически СССР осуществил «экспорт» репрессивной политики в страны Восточной Европы, попавшие в сферу его контроля.

В самом СССР на смену политическим репрессиям довоенного времени пришла беспрецедентная волна осуждений по бытовым статьям. В результате ГУЛАГ в послевоенные годы, вопреки распространенному мнению, не сокращался, а, наоборот, достиг максимального развития. Голод 1946–1947 годов (отчасти спровоцированный государством) привел к резкому ужесточению наказания за «хищение государственного и общественного имущества» (указ от 4 июня 1947 года). Хотя число осужденных по политическим статьям по сравнению с довоенным временем уменьшилось, место политических заняли осужденные по новым законам, превращавшим «все советское уголовное правосудие в систему, где оставалось все меньше правосудия»[47]. С 1947 по 1953 год по этим статьям было осуждено более 1,6 млн человек. Всего же в 1946–1952 годах были осуждены и отправлены в спецссылку в административном порядке не меньше 15 млн человек, из них около 7 млн получили лагерные сроки[48].

На фоне нарастания напряжения между СССР и Западом советское руководство с большей легкостью разворачивало кампании, призванные «дисциплинировать» интеллигенцию и научное сообщество. Первые послевоенные годы отмечены постановлением ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» (1946), процессом против биологов Нины Клюевой и Григория Роскина (1947), второй волной гонений на генетику (1948), кампанией «по борьбе с космополитизмом» (1949) и «Делом Еврейского антифашистского комитета» (1948–1952). Способом «дисциплинировать» номенклатуру, наряду с волной репрессий против руководства стран Восточной Европы, оказалось «ленинградское дело» 1949–1952 годов. Его жертвами стали руководители ленинградских партийных организаций и партийные выдвиженцы из Ленинграда в других городах СССР.

Окончание войны обернулось не отказом от мобилизационного подхода к экономике, а его усилением. В 1952 году начало Корейской войны – опосредованного столкновения с США – привело к резкой мобилизации экономики для решения военных задач. Расходы военного и военно-морского министерств на капитальное строительство в 1952 году выросли по сравнению с 1951 годом более чем вдвое. На следующие годы был запланирован еще более решительный рост расходов на военные нужды[49]. Гигантские средства выделялись на «сталинские стройки коммунизма», среди которых Куйбышевская, Сталиградская и Каховская гидроэлектростанции, Главный Туркменский, Южно-Украинский, Северо-Крымский и Волго-Донской каналы, железные дороги Салехард – Игарка и Комсомольск – Победино, тоннель под Татарским проливом на остров Сахалин длиной в 13,6 километра[50]. Сразу же после смерти Сталина руководство СССР отказалось от роста военных расходов, а многие из дорогостоящих строек были свернуты с формулировкой: «не вызываются неотложными нуждами народного хозяйства».

К моменту смерти «вождя народов» ГУЛАГ представлял собой непомерно разросшуюся, убыточную и неэффективную систему, в которой находилось огромное число неправосудно осужденных людей. В начале 1953 года в разнообразных подразделениях ГУЛАГа содержались 5,5 млн человек, или около 3 % населения страны (около 2,5 млн в лагерях, более 150 тысяч в тюрьмах, более 2,8 млн в спецпоселениях и ссылке)[51].

Последствиями ленинской и сталинской политики террора были не только миллионы отнятых и десятки миллионов сломанных жизней, но также разрушение уклада русской деревни, разрыв социальных связей, деградация управленческой, судебной и политической системы, выстраивание неэффективной и работающей на износ экономики и установление тоталитарных режимов в соседних государствах. Хотя собственно ГУЛАГ был в основных своих элементах демонтирован в конце 1950‐х и начале 1960‐х годов, последствия советской политики террора оказались чрезвычайно растянутыми во времени и дают о себе знать в действительности, которая окружает нас сегодня.

3. Память о ГУЛАГе в СССР и постсоветской России

Бремя осознания происшедшего в России и СССР с 1917 по 1953 год, и прежде всего сталинских репрессий как предельного выражения тоталитарной природы советского государства, просто в силу своего масштаба и неизбывности неизбежно оказывается основным сюжетом выяснения отношений внутри советской и постсоветской власти и общества. Вся история страны после смерти Сталина в значительной степени описывается через этот внутренний сюжет как магистральный. Это еще и история попыток контролировать этот сюжет, использовать его в своих интересах – для борьбы с политическими оппонентами, для разделения на своих и чужих. Правда, эти попытки часто обращаются против их инициаторов, порождая обратную реакцию: инструмент перестает слушаться тех, кто пытается его использовать.

ПАМЯТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ В БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ: ХРУЩЕВСКАЯ ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ И ОТТЕПЕЛЬ (1956–1968)

История преодоления сталинизма и его осуждения начинается вскоре после смерти Сталина[52]. Главное ее событие – «секретный доклад» Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях», подготовленный на основе данных комиссии под руководством Петра Поспелова и зачитанный с трибуны XX съезда КПСС в феврале 1956 года. В докладе осуждался «культ личности» Сталина, нарушение им правил «коллективного руководства», на Сталина возлагалась ответственность за массовые репрессии и депортации конца 1930‐х – начала 1950‐х годов.

Для оценки хрущевской «десталинизации» важно понимать, что ее авторов лишь отчасти интересовало собственно восстановление справедливости. Поэтому осуждение «культа личности» не имеет ничего общего с правосудием переходного периода – установлением торжества законности с целью обеспечить невозможность возвращения диктатуры[53]. Сталинизм был настолько тотальной системой, настолько жестко завязанной на культ личности Вождя, что резкий выход из него и разрыв с ним были неизбежными для любого движения дальше. Борьба с культом личности – необходимая часть политической программы любого преемника Сталина. И главным моментом, требовавшим осуждения, были не методы этой системы, не насилие как таковое (ведь методы во многом оставались прежними), а сама тотальность сложившейся политической системы.

Во многом доклад был тенденциозным, – замечает Энн Эпплбаум. – Перечисляя преступления Сталина, Хрущев фокусирует внимание почти исключительно на жертвах 1937–1938 годов, на расстреле девяноста восьми членов ЦК партии и некоторых старых большевиков. «Волна массовых репрессий в 1939 году стала ослабевать», – заявил он, что было махровой ложью: в 1940‐е годы число заключенных выросло. Он упомянул о депортации чеченцев и балкарцев – возможно, потому, что не приложил к ним руку, – но обошел молчанием коллективизацию, голод на Украине и массовые репрессии на Западной Украине и в Прибалтике, поскольку ко всему этому он, вероятно, сам был причастен. Он сказал о реабилитации 7679 человек, и, хотя зал ему аплодировал, это была ничтожная доля тех миллионов безвинно осужденных, о которых Хрущев знал[54].

Дополнительным свидетельством политического и манипулятивного характера осуждения сталинизма на XX съезде является то, что оно было лишено всех стандартных элементов правосудия переходного периода. Хрущевская десталинизация не знала ни судов над преступниками (только осуждение политических оппонентов), ни последовательной реабилитации жертв, ни последовательного и публичного осуждения стоящей за репрессиями идеологии, ни практик мемориализации этих событий. Заявление Хрущева на XXII съезде о необходимости «соорудить памятник в Москве, чтобы увековечить память товарищей, ставших жертвами произвола»[55], не имело последствий.

Главной задачей инициаторов «борьбы с культом личности» было не восстановление справедливости и торжество права, а укрепление собственной власти и ослабление оппонентов. В 1954–1961 годах было реабилитировано, по разным оценкам, до 800 тысяч человек[56]. Но, как отмечал один из основных авторов закона о реабилитации 1991 года, конституционный судья (1991–2004) Анатолий Кононов, «массовый процесс освобождения заключенных носил прежде всего политический характер, правовая его сторона обладала такой же политической ущербностью, как и сами репрессии»[57].

За первой волной реабилитаций и амнистий стоял Лаврентий Берия, один из главных сподручных Сталина, вскоре расстрелянный Хрущевым как английский шпион. А о «культе личности Сталина» первым заговорил Георгий Маленков, второй человек после Сталина в последние годы его правления. В народе на эту чехарду отозвались частушкой: «Шпион Лаврентий Берия вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков».

Реабилитации решали политические задачи и были выборочными. Так, реабилитацию Хрущевым в числе первых военных и жертв «ленинградского дела» некоторые исследователи объясняют благодарностью за участие генералитета в аресте Берии и способом компрометировать Маленкова. В то же время, когда процесс реабилитации в середине 1950‐х стал приобретать массовый характер, он не коснулся идеологических противников советской власти (троцкистов, оппортунистов, эсеров, меньшевиков и т. д.), украинских и прибалтийских националистов. Родственникам расстрелянных и погибших в лагерях выдавались справки с ложными данными об обстоятельствах и дате смерти. Бывшим спецпоселенцам и ссыльным не возвращалось конфискованное у них имущество[58].

Фактически вся дальнейшая история СССР проходит на фоне соперничества различных трактовок «эпохи культа личности». Как только государство предложило свою трактовку прошлого, не замалчивающую преступления, на это последовал живейший отклик со стороны общества. Оттепели как поиску языка говорения о репрессиях и преодоления связанной с ними травмы посвящены книги историка из Университета Дэлхаузи Дениса Козлова «Читатели „Нового мира“»[59] и оксфордского литературоведа Полли Джонс «Миф, память, травма»[60]. В СССР 1950–1960‐х годов не было социологии и опросов общественного мнения. Поэтому одной из немногих возможностей понять настроения и самосознание общества этого времени стали письма читателей в газеты и журналы. Самым важным и прогрессивным из них в тот момент был «Новый мир» Твардовского и Симонова.

Литература стала главным инструментом разработки языка разговора о прошлом, его осуждения и проработки. Ведь возможности институциональных реформ и пересмотра руководящей идеологии тогда не было. Во главе литературного процесса оказался «Новый мир». Именно там публикуются важнейшие документы хрущевской оттепели, начиная с романа Ильи Эренбурга, давшего этому периоду его название.

Важнейшими публикациями оттепели стали роман «Не хлебом единым» Владимира Дудинцева (1956), «Один день Ивана Денисовича» (1962) и «Случай на станции Кречетовка» (1963) Александра Солженицына, «Хранитель древностей» Юрия Домбровского (1964). Важную роль сыграла мемуарная литература: воспоминания Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (1960–1963), сравнивавшийся с «Дневником Анны Франк» дневник Нины Костериной (1962), обычной московской девушки, пережившей арест отца в 1937‐м и погибшей на войне в 20-летнем возрасте. В 1965‐м вышли отдельным изданием воспоминания Александра Горбатова, советского военачальника, проведшего два года на Колыме, но в начале войны возвращенного в ряды комсостава.

Письма в редакцию оказываются для читателей (среди них есть и жертвы террора, и его исполнители) способом проговорить собственный опыт репрессий и отношения к ним в ситуации, когда свободная публичная дискуссия об этом невозможна и сама тема репрессий присутствует в публичном поле в жестко контролируемом формате. При этом характерна самоцензурированность этого языка: наряду с упоминаниями об убийствах, казнях, преступлениях бросается в глаза описание периода террора санкционированным властью выражением «культ личности» или просто «культ».

«Помещенная вами повесть Солженицына правдива и открыла глаза советскому народу, – пишет в редакцию «Нового мира» Иван Королев из Таджикистана, – ибо такая культ. личность, и жертвы его произвола не изчеслимы. Таких дней я провел более 4000. Очевидец гибели 1000-и честных сов. гр-н»[61].

Выпущенную однажды на свободу энергию памяти о ГУЛАГе уже невозможно было загнать в строго определенные рамки. Отвечая в 1968 году на вопрос венского журнала Tagebuch о том, насколько серьезен взятый в советской печати в 1967 году курс на реабилитацию сталинизма, Лев Копелев писал: «Все, что стало известно за последние годы, когда были опубликованы ранее скрывавшиеся документы, свидетельства тысяч людей, в том числе и старых коммунистов, – раз и навсегда уничтожило мифологию сталинского культа»[62].

ПАМЯТЬ УХОДИТ В ПОДПОЛЬЕ: ПОЛЗУЧАЯ РЕСТАЛИНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ДИССИДЕНТСКОГО ДВИЖЕНИЯ (1968–1985)

После отстранения от власти Хрущева в 1964 году оценки террора постепенно начинают меняться. Знаковым оказывается запрет публикации в «Новом мире» романов «Сто суток войны» Константина Симонова и «Новое назначение» Александра Бека. В 1967–1968 годах постепенно вся тема становится «непроходной»: среди запрещенных к публикации оказываются «Раковый корпус» Солженицына, «Дети Арбата» Рыбакова, «По праву памяти» Твардовского.

Окончательное сворачивание оттепели произошло после введения войск в Чехословакию в 1968 году. В 1970 году был фактически разгромлен «Новый мир» Твардовского. Но это, однако, не означало прямого отрицания десталинизации начала 1960‐х. Скорее, власть стремилась к «сбалансированной» трактовке Сталина и сглаживанию «излишне критичного» подхода к прошлому, ставшего в годы оттепели почти мейнстримом. Критика «культа личности» все чаще начинает восприниматься как попытка поставить под сомнение «завоевания социализма» и успех в освобождении Европы от фашизма[63].

Маргинализация разговора о терроре и смягчение оценок Сталина к концу 1960‐х приводят к подъему самиздата и институциализации диссидентского движения. Его моральной миссией оказывается именно подхватывание этого разговора, вытесненного государством в подполье[64].

Советский железный занавес к тому моменту стал проницаемым. Произведения, создающиеся в СССР, но запрещенные к публикации, начинают ходить в самопальных копиях, публикуются на Западе и кружным путем попадают к советскому читателю (там- и самиздат). За границей выходит «Доктор Живаго» Бориса Пастернака – роман, ставящий под вопрос оценку октябрьской революции как основы государственной мифологии). Там же появляются «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, «Колымские рассказы» Варлама Шаламова, «Софья Петровна» Лидии Чуковской (под названием «Опустелый дом»), «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург и другие важнейшие для осмысления сталинского и советского прошлого произведения.

Контроль за публичной сферой и частной жизнью граждан, существовавший в 1930–1950‐е годы, в 1960‐х уже был невозможен. Процесс над Синявским и Даниэлем и ввод войск в Чехословакию приводят к малочисленным, но немыслимым прежде публичным демонстрациям протеста. В самиздате активно читаются политически злободневные произведения Солженицына, Войновича и Зиновьева, поэзия Серебряного века и религиозная философия. Записи не публиковавшихся официально Высоцкого и Галича слушают все независимо от политической ориентации (часто воспринимая их песни как опыт людей, прошедших ГУЛАГ). Неофициальная культура в позднем СССР становится полноценной и полнокровной «второй культурой» – и тема ГУЛАГа оказывается в ней одной из центральных[65].

О попытках реальной «ресталинизации» можно говорить лишь в годы, последовавшие за смертью Брежнева. При Юрии Андропове, сменившем его на посту генерального секретаря партии, а до этого возглавлявшем КГБ, из учебников и энциклопедий исчезают упоминания о репрессиях, разворачиваются вполне сталинские по духу и языку кампании по борьбе со «стяжателями и тунеядцами», с «нарушителями трудовой дисциплины». Следующий генсек Константин Черненко пытается идти еще дальше. Он готовил постановление ЦК КПСС «Об исправлении субъективного подхода и перегибов, имевших место во второй половине 1950 – начале 1960‐х годов при оценке деятельности И. В. Сталина и его ближайших соратников». К 40‐й годовщине победы планировалось вернуть Волгограду имя Сталина.

Но все эти порывы свидетельствуют лишь о невозможности власти найти выход из экономического и идеологического тупика. Апелляция к сильной руке тогда была отчаянной попыткой компенсировать собственную слабость. Память о ГУЛАГе вновь стала для власти инструментом решения собственных проблем, антикризисным инструментом.

В это время работа по осмыслению и сталинского периода, и опыта десталинизации не останавливалась. В обществе она велась непубличным и «подпольным» образом, иногда прорываясь наружу, в публичное поле. Очень показателен пример фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние», ставшего одним из главных символических высказываний начала перестройки. Замысел картины относился к концу 1970‐х, съемки начались в 1982 году, а в 1984‐м готовый фильм лег на полку. Развернувшаяся вокруг фильма борьба наглядно показала масштаб накопившихся к этому времени системных противоречий между региональными (национальными) и союзными элитами, Минкультом и КГБ, творческой интеллигенцией и чиновниками. В 1986 году фильм допустили до закрытых просмотров, а на следующий год он вышел в широкий прокат, получил гран-при в Каннах и еще через год – Ленинскую премию.

Сложность и неоднозначность царившей в те годы атмосферы иллюстрирует отзыв на фильм Роберта Рождественского, опубликованный в уже сравнительно свободном 1987 году. Либерал и шестидесятник, активный участник чтений на площади Маяковского, Рождественский защищал «Покаяние» при помощи аргументации, которая вполне могла бы звучать в конце 1960‐х:

Мы в последние годы редко касались этой трагической, очень серьезной темы. Но ведь прошлое, которое не «ворошим» мы, за нас охотно ворошат наши враги! Да еще как «ворошат» – злорадно, напористо, с улюлюканьем! В ход идет все: и подтасовки, и самая махровая клевета!.. Впрочем, черт с ними, с врагами! К их всегдашней лжи и ненависти нам не привыкать! Да и живем мы не для того, чтобы им понравилось[66].

ПАМЯТЬ ВЫХОДИТ НА СВЕТ: «ВТОРАЯ ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ» И «ВТОРАЯ ОТТЕПЕЛЬ» (1985–1991)

С началом горбачевской перестройки тема сталинского террора снова вышла из подполья. В огромной степени это было вынесением на широкую аудиторию всего того, что было проговорено и продумано в «подполье», в сам- и тамиздате в предшествующие двадцать лет.

Язык обсуждения темы сталинского террора в горбачевскую перестройку сформировался оттепельными публикациями, отмечает в «Читателях Нового мира» Денис Козлов. Перестройка многими и воспринималась как довершение дела, начатого оттепелью. Неслучайно конец 1980‐х и начало 1990‐х оказывается кратковременным «золотым веком» толстых журналов[67]. На атмосферу, формировавшуюся в обществе в конце 1980‐х, огромное влияние оказывала отложенная энергия рассказов о советском терроре, написанных в 1960‐е, но оставшихся неопубликованными в СССР. В 1987–1989 годах были опубликованы «Реквием» Анны Ахматовой, «Воронежские тетради» Осипа Мандельштама, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, «Колымские рассказы» Варлама Шаламова, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, «Софья Петровна» Лидии Чуковской, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, «Факультет ненужных вещей» Юрия Домбровского.