Книга: Мерцающие

Мерцающие

Ted Kosmatka

THE FLICKER MEN

Published by arrangement with Henry Holt and Company, LLC, New York. All rights reserved.

© 2015 by Ted Kosmatka

© Галина Соловьева, перевод, 2016

© Дмитрий Вишневский, иллюстрация, 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2017

***

Номинант премии «Небьюла» ит «Локус».

Выдающаяся книга в жанре твердой НФ, поражающая неожиданным сюжетом и философской глубиной.

Science Thrillers

Еслиибы Стивен Хокинг и Стивен Кинг решили вместе написать роман, то у них получились бы «Мерцающие». Блестящая, тревожно и прекрасно написанная книга.

Хью Хауи

«Мерцающие» – это то, какой должна быть лучшая научная фантастика: сюжет заставляет читателя осмысливать те вопросы, которые поднимает, о персонажах беспокоишься с самой первой главы. Прекрасно написанная и провокационная книга.

SF Revu

***

123

Моим детям

Невозможно, чтобы Бог меня обманывал (ведь во всяком обмане заключено нечто несовершенное) или хотел, чтобы я заблуждался.

Я сидел под дождем с пистолетом в руке.

Волна подбиралась по гальке, омывала мне ступни, наполняла камешками и песком штанины. Вдоль всего пляжа из прибоя торчали темные камни, острые как обломки зубов. Я вздрогнул, приходя в себя, и только тогда заметил, что пиджак пропал. И левый ботинок тоже – коричневая кожа, двенадцатый размер. Я поискал его взглядом, но увидел только песок и вспененную колышущуюся воду.

Я еще раз отхлебнул из горла́ и попробовал ослабить галстук. В одной руке я держал пистолет, а во второй – бутылку и ни того ни другого не желал уступать волнам, поэтому распустить галстук было непросто. Я действовал рукой с пистолетом – залез в узел пальцем, пропущенным сквозь скобу, так что холодная сталь коснулась горла. Подбородком почувствовал мушку – неловкие онемевшие пальцы сжимались на спусковом крючке.

Это было бы так просто. Я задумался, умирал ли кто-нибудь вот так: пьяным, вооруженным, распуская себе галстук. Пожалуй, среди людей определенных профессий это должно быть обычным делом.

Галстук подался, а я не застрелился. В награду позволил себе новый глоток из бутылки.

Пророкотала еще одна волна. Задержись я тут подольше, прилив накатит, утопит меня и унесет в море. Это было совсем непохоже на индианские дюны, у которых озеро Мичиган ласкает берега. Здесь, в Глостере, вода ненавидит землю.

Ребенком, приходя на этот пляж, я гадал, откуда берется столько валунов. Огромные темные камни походили на обломки кораблекрушений. Не прибой ли их приносил? Теперь-то я знаю. Валуны, конечно, и раньше лежали здесь, зарытые в мягкую почву. Они – останцы. Они – то, что остается, когда все прочее отнимает океан.

В тридцати ядрах выше, у дороги, стоит обелиск со списком имен. Рыбаков, глостерцев. Тех, кто не вернулся. Это Глостер, история здешних мест – история поражений перед океаном.

* * *

Порывами налетал ветер.

Я говорил себе, что захватил пистолет ради самозащиты, но, сидя здесь, в темном песке, уже сам этому не верил. Я слишком далеко зашел, чтобы морочить самого себя.

Пистолет был отцовский, девятимиллиметровый. Из него не стреляли семнадцать лет, пять месяцев и четыре дня. Считалось легко. С каждым глотком счет давался все легче. Это мой самый стойкий дар, так всегда было.

Сестра Мэри сказала, мол, это хорошо, что в новом остается немало от старого.

– Новое начало, – говорила она в трубку. – Вдали от всего, что было в Индианаполисе. Ты снова сможешь работать. Продолжишь прежнюю тему.

– Да-да, – сказал я. Она, кажется, сама верила в свою ложь.

– Ты не будешь мне звонить, да?

– Обязательно позвоню!

Моей лжи она не поверила.

Пауза.

– Я серьезно, Эрик. Звони. Если что не так.

Над пляжем взлетела белокрылая крачка, застыла на ветру, как моментальный снимок, потом развернулась, взмыла вверх и пропала.

Я отвернулся от океана и еще глотнул обжигающего зелья. Я пил, пока не забыл, в какой руке держу пистолет, а в какой бутылку. Пил, пока между ними не пропала разница.

На вторую неделю мы занялись распаковкой микроскопов. Сатвик работал ломиком, а я – молотком-гвоздодером. Тяжелые герметичные деревянные ящики – их прислали из какой-то закрывшейся в Пенсильвании лаборатории.

Солнце ворвалось в разгрузочный отсек лаборатории – на этой неделе было почти настолько же жарко, насколько на прошлой – холодно. У меня со лба текло.

Я взмахнул рукой, и гвоздодер вцепился в светлую доску. Я снова размахнулся. Работа была в радость.

Сатвик улыбнулся – оскалил белые зубы на сухом темном лице.

– У тебя голова протекает.

– Плавится, – поправил я.

– В Индии, – заявил он, – в такую погоду свитера носят.

* * *

Сатвик вставил ломик в проделанную мной щель и поднажал. Я знал его три дня и уже был ему другом. Мы вместе насиловали ящики, принуждая их к сдаче.

Производство укрупняли. Пенсильванская лаборатория пала не первой жертвой. Их оборудование досталось нам дешево – мы закупили крупную партию, целый контейнер. Здесь, в Хансене, ученым выпал праздник. Мы вскрывали ящики. Мы жадно перебирали новые игрушки. Удивлялись, за какие заслуги нам такое.

Кое-кто, в частности Сатвик, заковыристо объяснял это нашими достижениями. Хансен, что ни говори, был не из рядовых массачусетских бачков с мозгами, и Сатвику, чтобы пробиться сюда, пришлось обогнать дюжину других претендентов. Он устраивал презентации и писал проекты, старался понравиться важным шишкам. И на кого-то произвел впечатление.

Для меня все было проще.

Я получил второй шанс в подарок от друга. Последний шанс.

Когда мы вскрыли последний ящик, Сатвик заглянул внутрь. Он слой за слоем снимал пенопластовую упаковку, на полу уже валялась целая груда. Ящик был большой, но внутри мы обнаружили только несколько волюметрических банок Налгена, примерно на три фунта. Кто-то в новопреставленной лаборатории пошутил – высказал свое мнение о новопреставленной работе.

– Лягушка в колодце, – по обыкновению загадочно высказался Сатвик.

– Да уж, – согласился я.

У меня была причина вернуться на восток. И была причина не возвращаться. Обе, связанные между собой, они не имели ничего общего с пистолетом.

Указатель – первое, что видит подъезжающий сюда. «Научный центр Хансен» – крупными синими буквами. Поставлен деликатно, чуть в стороне от дороги, и окружен продуманной коллекцией кустарников. Через сто ярдов за указателем нарядные черные ворота, в рабочие часы они не закрываются. От них зданий совсем не видно, что на земельных участках вблизи Бостона говорит не просто о деньгах, но о деньгах с большой буквы. Здесь все дорого стоит, но дороже всего свободное пространство.

Лабораторный комплекс встроен в склон холма примерно в часе езды от города, если по берегу. Это тихое уединенное место в тени деревьев. Главное здание красиво – два этажа отражающего алюминиевого перекрытия над участком, обширным как футбольное поле. Где нет алюминия, там матовая вороненая сталь. Строение выглядит произведением архитектурного искусства, приспособленного под вкусы лучших научных умов мира. Здание огибает мощенная кирпичом дорожка, а парковка перед дверями чисто декоративная – просто асфальтовая заплата для гостей и непосвященных. Дорожка уходит за здание, к настоящей стоянке – стоянке для научных сотрудников. В дальнем конце участка стоят несколько подсобных строений поменьше. Это северная и южная лаборатории, технопарк и рабочие площадки. За ними, на отлете, как большой серый линкор – старый склад.

В свое первое утро я оставил взятую напрокат машину перед главным зданием и вошел внутрь.

– Чем могу помочь?

– Меня ждут, – сказал я дежурной.

– Ваше имя?

– Эрик Аргус.

Она улыбнулась.

– Присядьте, пожалуйста.

Я опустился на кожаные подушки. Здесь было три кресла и симпатичная сложная роспись в красных и голубых тонах. В ней угадывался намек на техническую схему, скрытый порядок. Такие мотивы мог бы выдать инженер, поставь ему задачу разукрасить вестибюль. Через две минуты из-за угла показалось знакомое лицо, и я встал.

– Господи, – сказал Джереми, – сколько же не виделись! – Он тряхнул мою руку и хлопнул по спине. – Ты как, черт тебя побери?

– Бывало хуже, – честно ответил я.

Он за прошедшие годы сильно переменился. Стал не таким тощим. Укротил непокорные светлые волосы практичной стрижкой. Но с ним было все так же просто. И он по-прежнему легко улыбался.

– А ты? – спросил я.

– Дел здесь хватает, я тебе скажу. Уже больше ста пятидесяти научных сотрудников, и это мы еще растем.

Он провел меня к себе в кабинет. Мы сели. Затем последовало предложение – словно речь шла просто о бизнесе, словно мы с ним были просто деловыми людьми. Но в глазах Джереми, в его грустном взгляде я видел старого друга.

Он подвинул ко мне через широкий стол сложенный листок. Я развернул и заставил себя разобраться в числах.

– Слишком щедро. – Я подвинул листок обратно.

– За тебя это дешево.

– Нет, – сказал я.

– Ты работал на QSR[1], значит, стоишь этих денег. Мы тебе обеспечим высокую степень интеграции, параллельные ядра – что угодно, только попроси. – Открыв ящик стола, он достал серую папку и вложил в нее листок. – Сможешь начать с того, на чем остановился.

– Кажется, мы друг друга не поняли.

– Ты только дай знать, что тебе требуется. С твоими патентами и работами…

– Я больше не могу этим заниматься, – оборвал я.

– Не можешь?

– Не стану.

Это его остановило. Джереми откинулся на кожаную спинку кресла.

– Я слышал, – заговорил он наконец и через стол окинул меня оценивающим взглядом. – Но не хотел верить.

Я покачал головой.

– В чем дело?

– Просто я с этим покончил.

– Тогда ты прав, – сказал он, – я тебя не понимаю.

– Если ты считаешь, что я тебя обманул… – Я хотел встать, но Джереми вскинул ладонь:

– Нет-нет, предложение остается в силе.

Я опустился на место.

– Мы можем дать тебе четыре месяца, – продолжал он. – Мы нанимаем ученого, а не программу. Даем четыре месяца испытательного срока. Такая у нас система.

– Чем я буду заниматься?

– Свобода действий сотрудников – наша гордость! Ты можешь выбрать любую программу, лишь бы она имела научную ценность.

– Какую захочу?

– Да.

– Как определяется ценность?

– По отзывам коллег, по публикациям, если дойдет до публикаций. Но еще раньше тебе придется пройти наш научный совет. Прием новых сотрудников доверен администрации, но по истечении четырех месяцев решаю уже не я. Надо мной тоже есть начальство; у тебя к тому времени должно найтись что показать. Что-нибудь публикабельное или близкое к тому, понимаешь?

Я кивнул. Четыре месяца.

– Здесь ты можешь начать сначала, – сказал Джереми, и я понял, что он уже говорил с Мэри. Интересно, когда сестра успела ему позвонить.

«Я серьезно, Эрик. Звони. Если что-то пойдет не так».

– Для QSR ты сделал прекрасную работу, – продолжал Джереми. – Я следил за твоими публикациями – мы все, черт возьми, следили. Но, учитывая обстоятельства твоего увольнения…

Я снова кивнул. Этого следовало ожидать.

Он помолчал, глядя на меня.

– Ради тебя я рискну. Но ты должен мне обещать…

Он только намекнул. Как все старались обходить этот момент!

Я отвел взгляд. Кабинет у Джереми был подходящий. Не слишком большой, зато светлый и удобный. Окно у него за плечом выходило на площадку, где я оставил машину из проката. Одну стену почтил собой диплом Нотрдамского технологического. Претенциозным здесь был только стол – чудовище тикового дерева, огромное как палуба авианосца, – но я знал, что он достался Джереми по наследству от его отца. Я его видел, когда мы еще учились в колледже, лет десять назад. Целую жизнь назад. Когда мы еще думали, что нам не тягаться с нашими отцами.

– Можешь обещать? – спросил он.

Я знал, о чем он. Я встретил его взгляд.

Молчание.

Он еще долго потом молчал, глядя на меня, дожидаясь моих слов. Взвешивая дружбу и риск, каким она могла для него обернуться.

– Ладно, – заговорил он наконец. – Добро пожаловать в научный центр Хансен. Завтра и приступай.

Бывают дни, когда я совсем не пью. Вот как они начинаются: я вытаскиваю из кобуры пистолет и кладу его на стол в номере мотеля. Пистолет тяжелый и черный. На его боку мелкая выпуклая надпись: «Ругер». У него вкус мелких монет и пепла. Я смотрю в зеркало напротив кровати и говорю себе: «Если ты сегодня выпьешь, то покончишь с собой». Гляжу в свои серо-голубые глаза и вижу, что это не шутка.

В такие дни я не пью.

В работе научной лаборатории – свой ритм. Входишь в стеклянную дверь в 7:30, киваешь другим ранним пташкам. Потом сидишь у себя в кабинете до 8:00, размышляешь над фундаментальной истиной: что даже дрянной кофе – землистый, солоноватый, перекипевший дрянной кофе – лучше, чем вовсе без кофе.

Я люблю оказаться первым, кто с утра берется варить кофе. Распахиваю дверцу шкафчика в комнате отдыха, вскрываю жестяную баночку и глубоко вдыхаю, наполняя легкие запахом. Вдохнуть этот запах лучше, чем напиться кофе.

Бывают дни, когда мне все в тягость: есть, разговаривать, выйти утром из номера. Все трудно дается. Я существую большей частью в собственной голове. Такое приходит и уходит, и я очень стараюсь этого не показывать, потому что, если честно, не в том дело, как ты себя чувствуешь. Дело в том, чем ты занимаешься. Как себя ведешь. Пока интеллект не отказал, ты можешь рассудком просчитывать свое поведение. И заставлять себя день за днем.

А я хочу остаться на этой работе и потому заставляю себя что-то делать. Я хочу двигаться дальше. Хочу снова давать результат. Хочу, чтобы Мэри мной гордилась.

Работа научной лаборатории – не то, что нормальная работа. У нее необычный ритм, странное расписание – творческим людям многое прощается.

Двое китайцев – заводилы по части баскетбола в обеденный перерыв. В первую же неделю они втянули меня в игру.

– Ты, похоже, можешь играть, – так они сказали.

Один высокий, другой низкий. Высокий вырос в Огайо и говорит без акцента. Его прозвали Забивалой. Второй понятия не имеет о правилах игры и потому оказался лучшим в защите. От его фолов остаются синяки, и возникает метаигра – игра в игре: проверка, сколько издевательств я могу стерпеть. По-настоящему я только затем и играю. Пробиваюсь к кольцу и получаю рубящий удар. Снова пробиваюсь. Кожа лупит по коже. На ней остаются отпечатки ладони.

В одном игроке – норвежце Остлунде – шесть футов восемь дюймов. Я поражаюсь его росту. Он не умеет ни бегать, ни прыгать, ни вообще двигаться, зато своей тушей забивает проход, огромной лапой сшибает любой прыжок в зоне действия этого асфальтового катка. Мы играем четверо на четверо или пять на пять, смотря сколько человек оказались свободны в обед. В тридцать один год я на несколько лет моложе любого из них и на несколько дюймов выше – не считая Остлунда, который на голову выше всех. С каким только акцентом не перекликаются на поле…

– Моя бабушка лучше подает!

– Это бросок или подача, не разберу?

– Остлунд, не стукнись башкой о корзину!

Кое-кто ходит обедать в ресторан. Другие в это время играют на компьютере у себя в кабинете. Третьи остаются работать – забывают о еде. Среди них Сатвик. Я играю в баскетбол потому, что это похоже на наказание.

Атмосфера в лаборатории вольная, можно даже вздремнуть, если охота. Никто работать не заставляет. Все строго по Дарвину – конкуренция за право остаться. Никто на тебя не давит, кроме тебя самого, потому что всем известно, что каждые четыре месяца аттестация, на которой нужно что-то предъявить. После испытательного срока вылетает каждый четвертый. Дружба с новичками мимолетна.

Сатвик занимается схемами. Об этом он мне рассказал на вторую неделю, когда я застал его за СЭМ.

– Мелкая работа, – сказал он.

Я смотрел, как он налаживает фокусировку и как сдвигается изображение на экране. В старших классах я имел дело с СЭМ, но этот был новее и лучше. Ничего ближе к магии мне видеть не доводилось.

Сканирующий электронный микроскоп – это окно. Положите образец, выкачайте воздух из вакуумной камеры, и вы заглянете в иной мир. Плоская гладкая поверхность преображается, приобретает пространственную структуру.

Работать с СЭМ – все равно что разглядывать спутниковые снимки: вы в космосе, сверху вниз смотрите на сложный земной ландшафт, потом поворачиваете маленькое черное колесико, и поверхность приближается. Зум похож на падение. Как будто тебя сбросили с орбиты и Земля стремится навстречу, только летишь ты быстрее, чем было бы в настоящем падении, быстрее предельной скорости, невероятно быстро, невероятно далеко, и ландшафт вырастает, и кажется, сейчас будет удар, но удара нет, потому что картина становится еще ближе и отчетливее, а до земли все же не добраться – как в старой притче про лягушку, которая прыгнула на половину расстояния до бревна, потом еще на половину, еще и еще, так и не попав за бревно. Вот вам электронный микроскоп. Вечное падение в картину, а дна не достать.

Я дал увеличение 14 000, как Господень глаз сфокусировал. В поисках окончательной, неделимой истины: дна не увидишь, потому что его нет.

* * *

Наши с Сатвиком кабинеты располагались на втором этаже главного здания, через несколько дверей друг от друга.

Сатвик был невысоким и тощим, между тридцатью и сорока. Кожа глубокого насыщенного коричневого цвета, почти мальчишеское лицо, но усики присыпала первая соль. Узкое лицо можно было приписать любой нации: мексиканец, ливиец, грек, сицилиец – пока он не открывал рта. Стоило ему заговорить, все эти версии отпадали, и перед вами оказывался индус, до мозга костей индус, и уже невозможно было представить его никем другим.

Когда я знакомился с Сатвиком, он сжал мою ладонь двумя руками, встряхнул и сказал:

– А, новое лицо в наших коридорах. Как поживаешь, друг? Добро пожаловать в науку.

Мы так говорили: «наука», будто это было название места. Цель, которой можно достичь. Мы стояли в большом коридоре у библиотеки. Сатвик так широко улыбался, что не мог не нравиться.

Это он объяснил мне, что нельзя работать с жидким азотом в перчатках:

– Тут нужна твердая рука. Будешь в перчатках – обожжешься.

Я наблюдал за его действиями. Он наполнил резервуар СЭМ – ледяной дым перелился через край и потек на кафель.

У жидкого азота поверхностное натяжение не такое, как у воды: капнешь на руку, и капли сбегут, не смочив кожи, – как шарики ртути. Капли мгновенно испаряются: вскипели, стали паром, исчезли. Но если наливать азот в перчатках, он может попасть внутрь, между перчаткой и кожей.

– А тогда, – продолжая наливать, сказал Сатвик, – тебе плохо придется.

Он первый спросил, в какой области я работаю.

– Точно не знаю, – ответил я.

– Как это – не знаешь? Раз ты здесь, значит, чем-то занимаешься.

– Я еще не разобрался.

Он уставился на меня, вбирая в себя, и я увидел, как изменился его взгляд, – Сатвик понял меня по-новому, как я его, когда впервые услышал его речь. И я тоже стал для него другим.

– А, – сказал он, – теперь я знаю, кто ты, – о тебе рассказывали. Ты из Стэнфорда.

– Это было восемь лет назад.

– Ты написал ту знаменитую работу по декогеренции. Прорывную работу.

Сатвик, как видно, не любил обиняков.

– Я бы это прорывом не назвал.

Он кивнул, то ли соглашаясь, то ли нет.

– Ты и сейчас занимаешься квантами?

– Нет, бросил.

Он наморщил лоб.

– Бросил? Ты делал важное дело.

Я покачал головой.

– Квантовая механика со временем меняет твой взгляд на мир.

– Как это понимать?

– Чем больше я изучал, тем меньше верил.

– В квантовую механику?

– Нет, – сказал я, – в мир.

Бывают дни, когда я совсем не пью. В такие дни беру отцовский девятый калибр и смотрю в зеркало. Я внушаю себе, во что мне обойдется отплыть сегодня первым бортом. В ту же цену, что заплатил он.

Но бывают и дни, когда я таки пью. Это дни, когда я просыпаюсь больным. Ухожу в ванную и блюю в унитаз, и выпить надо так, что руки трясутся. Из желудка поднимается желчь – мышцы сжимает судорога, и я сливаю себя в фаянсовый горшок. Желудок опорожняется длинными спазмами, под черепом бьется пульс, ноги дрожат, и жажда выпить вырастает в злобного монстра. Когда уже можно выпрямиться, я смотрю в зеркало над раковиной и плескаю в лицо водой. Я ничего себе не говорю. Все равно не поверил бы.

В такие дни с утра – водка. Потому что водка не пахнет.

Я наливаю ее в старый кофейный термос.

Глоток снимает дрожь. Еще несколько – и можно шевелиться. Тут главное в равновесии. Не слишком много, а то будет заметно. И не слишком мало, а то дрожь останется. Я, как в химической реакции, добиваюсь равновесия. Ровно столько, чтобы продержаться на уровне, идя через главный вход в лабораторию.

Я поднимаюсь к своему кабинету по лестнице. Если Сатвик и замечает, то молчит.

* * *

Сатвик занимался схемами. Он выводил их – малые и нулевые – в программируемых пользователем вентильных матрицах Матера. Внутренняя логика таких матриц пластична, и он позволял давлению отбора направлять строение схем. Вроде эволюции в пробирке. Автоматизированная программа определяла самые эффективные схемы и на их основе создавала следующее поколение. Отбор лучших велся по генетическим алгоритмам.

– Тоже не идеально, – говорил Сатвик. – Много приходится моделировать.

Я представления не имел, как все это работает.

Сатвик был гений из индийских крестьян, в двадцать лет добравшийся до Америки. Он получил диплом инженера в Массачусетском технологическом. Электронику выбрал потому, что любил математику. Потом Гарвард, патенты и предложения работы. Все это мне описывалось обыденным тоном, словно в наше время только так и бывает – каждому по силам.

– Невелика хитрость, – сказал он, – главное – стараться.

Похоже, он сам в это верил.

Я сомневался.

Другие сотрудники заходили посмотреть на его вентильные матрицы, расставленные вокруг рабочего компьютера, наподобие самоорганизующейся художественной композиции. Из раза в раз всплывало слово: «изящно» – высшая похвала в устах людей, для кого математика была родным языком. Сатвик стоял, согнувшись над своей работой, не отвлекаясь часами. Отчасти в этом и заключалось дело. В его способности сосредоточиться. Всего лишь сидеть и работать.

– Я простой крестьянин, – так он любил отвечать на комплименты. – Мне нравится борьба с землей.

Словечек у него было – не сосчитать. Расслабившись, он позволял себе перейти на ломаный английский. Иногда, проболтав с ним все утро, я подхватывал эту манеру и отвечал на таком же ломаном языке – удобном пиджине, достоинства которого – целеустремленную эффективность и точную передачу нюансов – успел оценить.

– Я вчера был у зубного, – рассказал мне Сатвик. – Говорит: у меня хорошие зубы. Я ей – в первый раз за сорок два года пришел к дантисту. Она не поверила.

– Ты никогда не обращался к дантисту? – переспросил я.

– Никогда.

– Как же так?

– До двенадцатого класса в сельской школе я просто не знал, что зубы лечит особый доктор. А потом не было нужды. Она сказала, зубы хорошие, без дырок, только на задних молярах слева пятна от жевания табака.

– Ты жуешь? – Я попробовал представить Сатвика с жвачкой во рту, на манер бейсболиста, но картина не складывалась.

– Мне стыдно за себя. Никто из братьев не жует. Из всей семьи я один такой. Начал много лет назад, дома. Теперь пытаюсь бросить. – Сатвик беспомощно развел руками. – Но не могу. Два месяца назад сказал жене, что бросил, но начал заново, а ей не признался. – Взгляд у него погрустнел. – Плохой я человек.

Сатвик наморщил лоб.

– Ты смеешься, – сказал он. – Чему ты смеешься?

* * *

Хансен был для техников центром притяжения – набирающим силу природным явлением. Он постоянно скупал другие лаборатории, оборудование, поглощал конкурентов… Хансеновские лаборатории принимали на работу только лучших, не глядя на происхождение. Здесь можно было встретить в комнате отдыха нигерийца, по-немецки беседующего с иранцем. По-немецки, потому что оба знали этот язык лучше английского, который тоже был у них общим. Хансен испытывал вечный голод на таланты.

Бостонская лаборатория была не единственным филиалом, но снабжались мы лучше других, и бо́льшая часть освободившегося оборудования попадала к нам. Мы вскрывали ящики. Мы разбирали посылки. Если что-то могло пригодиться для работы, писали заявку и получали все что нужно. Полная противоположность бюрократии большинства корпораций, где правит резиновая печать.

Чаще всего по утрам мы с Сатвиком стояли пред рабочим столом, разговаривали и занимались делом. Я помогал ему с матрицами. Он за работой рассказывал про дочку. Обед я проводил на баскетбольной площадке.

Иногда после баскетбола я, чтобы отвлечься, заходил в лабораторию Забивалы в северном флигеле – посмотреть, чем он занят. Забивала работал с органикой, подбирал химикаты, которые не вызывали бы врожденных дефектов у земноводных. Испытывал воду с кадмием, ртутью, мышьяком.

Забивала был вроде шамана. Он изучал схему экспрессии генов у ланцетика, читал будущее в уродствах. Его работы понравились бы моей матери – в них было поровну от алармизма и от конспирологии.

– Если ничего не предпринимать, – говорил он, – бо́льшая часть ланцетников вымрет.

В его аквариумах жили саламандры и лягушки – лягушки с лишними ногами, с хвостами, без лапок. Уродцы. Они прыгали, плавали, ползали – чернобыльские кошмары в высоких стеклянных банках.

Рядом с его лабораторией был кабинет сотрудницы по имени Джой. Тоже новенькой, хотя я не знал точно, когда она поступила. Ее знали только по имени. Иногда, услышав разговор, Джой обходила нас, скользя тонкой кистью по стене – высокая, красивая и слепая. Она вела какие-то акустические исследования. У нее были длинные волосы и высокие скулы, а глаза такие чистые, голубые и совершенные, что я сперва не понял.

– Все нормально, – ответила она на неловкие извинения кого-то из сотрудников. – Я с этим часто сталкиваюсь.

Джой не носила черных очков и не пользовалась белой тростью.

– Отслоение сетчатки, – объясняла она. – В три года. Это пустяки.

– Как ты находишь свою комнату?

Это спросил Сатвик, прямолинейный Сатвик.

– Зачем нужны глаза, если есть слух и память? Слепые привыкают считать шаги. Кроме того, на глаза полагаться не стоит, – улыбнулась она. – Всё не так, как видится.

После обеда я, вернувшись в главное здание, пытался работать.

Сидел один в кабинете за чертежной доской. Огромным пустым пространством. Я брал маркер и закрывал глаза. Всё не так, как видится.

Я записывал по памяти, формулы легко сматывались с левой руки. Ряд букв и цифр, как древние руны забытого заклинания – образ из головы. Эту работу я начинал для QSR. Я остановился. Посмотрел, что написал, и швырнул маркером в стену. Пачка заметок съехала со стола на пол.

Джереми зашел ко мне в тот же вечер.

Он остановился в дверях с чашкой кофе в руке. Увидел разбросанные по полу бумаги, нацарапанные на доске формулы.

– Математика – всего лишь метафора, – доплыл от дверей его голос. – Не ты ли это сказал?

– Ага, самоуверен был по молодости. Любил простые лозунги.

– А теперь тебе нечего провозглашать?

– Порастерял жирок.

Он похлопал себя по животу.

– Ты потерял, я набрал, а?

Я улыбнулся. В нем не было ни фунта лишнего веса – просто раньше он выглядел так, будто умирает с голоду.

– Правда, – заметил я, – как это похоже на нас – в первую очередь вспоминать о себе? Может, это мы – метафора?

Он приветственно поднял кофейную чашку.

– Ты всегда был остряком.

– Ты хочешь сказать – психом.

Он покачал головой.

– Нет, психом был Стюарт. Но посмотреть стоило на тебя. Это мы все знали. До тебя я не видал студентов, затевающих споры с профессором.

– Как давно это было.

– Но ты победил в споре.

– Забавно, ничего такого не помню.

– Да еще как победил, если вдуматься. – Он отпил кофе. – Просто у тебя на это ушло несколько лет.

Он, старательно обходя листки, вошел в комнату.

– Ты со Стюартом еще общаешься?

– Давно его не слышал.

– Жаль, – заметил он, – вдвоем вы делали интересные работы.

Можно было сказать и так. Однако Джереми таким способом объявлял, зачем пришел. Работа.

– Ко мне сегодня заходили из аттестационной комиссии, – сообщил он. – Спрашивали, как ты продвигаешься.

– Уже?

– Несколько недель прошло. Они просто не теряют тебя из виду, интересуются, как ты устроился.

– Что ты ответил?

– Обещал к тебе заглянуть, вот я и здесь. Заглядываю. – Он кивнул на доску с формулой. – Рад видеть, что ты не бездельничаешь.

– Не получается, – сказал я.

– Сразу ничего не делается.

Из меня перла правда. Не было смысла лгать. Ни себе, ни ему. Слова всплывали из груди пузырями и вырвались наружу:

– Я здесь даром время трачу. Твое время. Время лаборатории.

– Нормально, Эрик, – ответил он. – Всё придет.

– Не думаю.

– У нас есть сотрудники с индексом цитирования втрое ниже. Тебе место здесь. Первые недели бывают самыми трудными.

– Теперь не то, что прежде. Я не тот.

– Ты слишком строго себя судишь.

– Нет. Я ничего не добился. – Я махнул на доску. – Одна незаконченная формула за три недели.

Он переменился в лице.

– Больше ничего? – Джереми всмотрелся в рядок из дюжины знаков. – Ты продвигаешься?

– Не знаю, как ее закончить, – сказал я. – Не нахожу решения. Это тупик.

– И больше ничего? Другими темами не занимаешься?

Я мотнул головой:

– Ничего.

Он повернулся ко мне. Опять этот грустный взгляд.

– Мне здесь не место, – сказал я ему. – Я даром трачу ваши деньги.

– Эрик…

– Нет. – Я опять покачал головой.

Он долго молчал, всматриваясь в формулу, как в чайную заварку на дне чашки. А когда заговорил, голос его смягчился:

– Венчурные исследования – в сущности способ ухода от налогов. Оставайся хотя бы до истечения контракта.

Я осмотрел разбросанные в беспорядке бумаги.

Он продолжал:

– Еще три месяца на жалованье до аттестации. Столько мы сможем тебя прокормить – не разоримся. А потом дадим рекомендации. Есть и другие лаборатории, устроишься где-нибудь.

– Да, может быть, – согласился я, хотя оба мы знали, что это неправда. Такова природа последнего шанса. После него ничего нет.

Он повернулся к двери.

– Мне жаль, Эрик.

В ту ночь в номере мотеля я цедил водку и разглядывал телефон. Прозрачная стеклянная бутылка. Жидкий огонь.

Пробка покатилась по дешевому ковру.

Я представил, как звоню Мэри, набираю номер. Сестра – так похожа на меня и так непохожа. Хорошая, здравомыслящая. Я представил ее голос в трубке.

Алло? Алло?

Тупая голова, странная тяжесть, геологические отложения слов, которые я мог бы сказать: «Не волнуйся, все хорошо», – но вместо этого я молча отодвинул телефон и через час оказался за балконной дверью, выходя из очередного ступора промокшим до костей, со струями дождя перед глазами. Монотонная холодная морось пропитала одежду.

Гром накатывал с востока, а я стоял в темноте, дожидаясь, когда хоть что-нибудь станет хорошо – как было.

Вдалеке виднелись очертания мотельной автостоянки. Кто-то, кому незачем там быть, стоял под дождем – влажный силуэт тускло блестел, голова повернута в сторону мотеля. Он следил за мной, смотрел в черный пруд. Внезапно вспыхнули фары проходящей машины, а когда я снова взглянул туда, влажный блик пропал. Или его и не было.

Последний глоток водки пролился в горло.

Я вспомнил мать, последний раз, когда виделся с ней, и вот оно – перспектива медленно растворилась. Я, теряя связь со своим телом, подумал о матери: угловатый силуэт в холодном свете – глаза серые, как дождевые тучи, как ружейная сталь.

– Это не для тебя, – сказала мне мать в тот осенний день много лет назад.

Рука у меня дернулась, и бутылка из-под водки улетела в темноту – блеск, звон стекла, и асфальт, и осколки дождя. И больше ничего – пока больше ничего.

* * *

Иногда мне это снится. Последний наш разговор, мне было пятнадцать.

Она носила много имен, большей частью апокрифических.

Мать смотрит на меня через стол. Она не улыбается, но я знаю, что довольна. Что у нее один из периодов хорошего настроения, потому что я пришел в гости.

Она снова дома – в самый последний раз, пока все не стало непоправимо плохо. Пьет чай. Как всегда, холодный. Два кубика льда. Я пью горячее какао и обнимаю ладонями теплую чашку. Мы пьем по глоточку, а под потолком над нами медленно вращаются лопасти вентилятора.

– Я в трауре, – говорит она.

– По кому?

– По роду человеческому.

У меня в голове сдвигается рычажок – я замечаю поворот, стало быть, к одному из тех разговоров. Ее мысли все время съезжают в одну колею – все дороги в конце концов приводят в пустыню.

– Y-хромосома нашего вида вырождается, – говорит она. – Еще несколько тысяч лет – и она усохнет совсем.

Ее взгляд скользит по комнате, нигде не задерживаясь.

Я подыгрываю:

– А естественный отбор? Разве он не выпалывает неудачников?

– Он не справится, – отвечает мать. – Это неизбежно.

«Может быть, так и есть, – думаю я. – Может быть, всё это неизбежно. Эта комната. Этот день. Сидящая напротив мать с беспокойным взглядом и криво застегнутой рубашкой».

В окна студии косо падает свет. За окнами через двор летят листья, скапливаются у каменной стены, которую сложил Портер, чтобы соседский корги не лез в розовый сад.

Портер – ее любовник, хотя она никогда его так не называет.

«Моя Джиллиан», – зовет он ее и любит так, будто для того и создан. Но, по-моему, он слишком напоминает ей моего отца, и потому близок к ней, и потому никогда не станет ближе.

– Твоя сестра выходит замуж, – говорит мать.

И все вдруг становится понятно, весь этот разговор. Потому что я, конечно, знал о помолвке сестры. Не знал только, что мать в курсе. Ее бегающий взгляд останавливается на мне в ожидании ответа.

В описании на водительских правах глаза матери названы ореховыми, светло-карими – но в таком описании есть ловушка. Так говорят, если глаза не голубые, не зеленые и не карие. Карими называют даже черные глаза, но сказать человеку, что у него глаза черные, нельзя. Я пробовал, и люди иногда обижались, хотя такие глаза у большинства Homo sapiens. В большей части света такой цвет нормален для нашего вида. Черный и блестящий, как осколок обсидиана. Но у моей матери глаза не обычного цвета. Они не голубые, и не зеленые, и не ореховые, набор из водительских прав им не подходит. Цвет ее глаз – в точности цвет безумия. Я знаю, потому что видел его всего раз в жизни и только в ее глазах.

– Магнитное поле Земли меняется, – говорит она. – Горячая точка сейчас под Южной Америкой. Эти прекрасные сияния – просто заряженные частицы, переходящие в видимую часть спектра. Я видела их однажды, когда яхта твоего отца проходила к северу от полюса.

Я улыбаюсь и киваю, как всегда. Она слишком занята потаенным, чтобы говорить о повседневном. Колеи ее души ведут к темным истинам, к глубоким тайнам.

– Магнитное поле ослабевает, но здесь мы в безопасности.

Она пьет чай. Она счастлива.

Это ее личное чудо. Она умеет стать счастливой, грустной или сердитой, меняя только взгляд. Этот ее дар передался мне: такое общение – будто тайный язык, с которым нам не нужно слов.

В начале того учебного года учитель посоветовал мне иногда улыбаться, а я подумал: «Разве я не улыбаюсь? Никогда?»

Похож на свою мать, даже тогда был похож.

Диплом она в конце концов получила по иммунологии, после того как забежала в химию, астрономию и генетику. Ее порывы были столь же мощными, сколь донкихотскими. Когда она защитила диссертацию, мне было девять, и, оглядываясь назад, я вспоминаю, что признаки появлялись уже тогда. Странные идеи. Со временем они стали бросаться в глаза.

Ее любовь была яростной и непрактичной. И эта ярость, и эта непрактичность взрастила в ее детях такую преданность, потому что мы видели, что она непоправимо изломана, и все же в ней крылось величие, глубина. Глубокие воды, сила океанских течений.

Она поздно ложилась и рассказывала нам на ночь истории, в которых вечно сдвигались границы между правдой и фантазией. Рассказывала о науке и о том, что могло бы стать наукой, будь наш мир устроен по-другому.

Мы с сестрой так любили ее, что не знали, что делать с этой любовью.

Когда не вернулся отец, она разбудила меня первого, с трудом выдавливая слова, обрушиваясь в мою спальню. Я так мало запомнил с той ночи, что это похоже на чужой рассказ, но я помню, как она втянула в себя воздух, ударила по выключателю, разбудив меня, – и как всё это вылилось в слова: всё, все бессчетные годы. Сроки многих жизней. Водопад слов. Медленный вопль, которому не было конца. Он так и не смолк.

И я запомнил комнату. Цвет стен. Почти фотографические подробности в сочетании со странными провалами памяти – кое-что я должен бы помнить, но не вижу. Старые трещины в стене я вижу ясно. Скользкие деревянные перила под рукой, когда я сплывал вниз по лестнице, задевая плечом рамы картин. Я вижу тонкий слой пыли на люстре в прихожей, но сестра почему-то отсутствует – стерта из памяти, хотя она должна была там быть. Или, возможно, это она стоит в стороне, в тени.

А потом под моими босыми ногами скрипит щебень, а мать не может идти, падает на обочину перед домом. Я стою на дорожке, над которой беззвучно вращается красный фонарь. Полиция, но лиц нет. Только мигалка, и значки, и слова из-под воды.

Твой отец…

И она не договорила. Не смогла выдавить слова.

И ничего потом уже не было прежним. Ни для кого из нас. Но в первую очередь для матери.

Теперь она делает еще глоток чая, и я вижу, как счастье вытесняет тревогу в ее глазах. В этих не совсем карих глазах, которым трудно подобрать имя.

– Ты в порядке, Эрик?

Я только киваю и делаю глоток.

– Ты уверен? – спрашивает она.

Ее отец был на четверть чероки и выглядел соответственно. У нас с ней и это общее – мы оба похожи на своих отцов.

– Все хорошо, – говорю я.

Она высокая, длинноногая и длиннорукая. В волосах, прежде каштановых, проглянула седина. Она теперь – и всегда была – красива.

Если между нами есть сходство, оно в глазах – не в цвете, потому что мои серо-голубые, а в форме. Глаза прикрыты веками. Веки скрывают наши секреты.

Она никогда не пила. Ни разу, никогда в жизни. Не то что мой отец.

Она бы вам порассказала.

Она из рода алкоголиков – тяжелых алкоголиков. Из тех, что ввязываются в драки и попадают за решетку. Таким был ее отец, и дед, и братья. И кое-кто из двоюродных. Так что она в этом понимает. Это как хорея Гентингтона или гемофилия – порченая кровь, передающаяся из поколения в поколение. И мне думается: не в этом ли отчасти дело? Не в той ли странной алхимической близости, притягивающей людей друг к другу? Ее и моего отца.

Иногда это бывают простые вещи – например манера смеяться. Или знакомый цвет волос. Или привычка держать стакан виски, небрежно обхватив пальцами кромку так, что ладонь нависает над прохладной темной жидкостью. Это чувство при встрече с новым человеком… Мы знаем друг друга. Всегда знали.

Может, это ее и притянуло. Может, она подумала, что сумеет его исправить.

И вот мать не пила – ни капли, и думала, что этого хватит, чтобы спастись.

Она много раз повторяла мне в детстве, что я тоже не должен пить. Алкоголизм с обеих сторон, говорила она, так что и не пробуй. Даже первый глоток – слишком большой риск.

Но я попробовал. Конечно, попробовал.

Это не для тебя.

Большей ошибки и быть не может.

Голоса лаборатории.

Сатвик сказал:

– Я вчера разговаривал в машине с дочкой, ей пять лет, так она выдала: «Пожалуйста, папочка, помолчи!» Я спросил почему, а она: «Потому что я молюсь. Мне нужна тишина». Спросил, о чем она молится. «Подружка взяла у меня помаду с блестками, и я молюсь, чтобы она не забыла вернуть».

Сатвик прятал улыбку. Мы сидели у него в кабинете, обедали за его столом – на единственной в комнате поверхности, не скрытой файликами, книгами и деталями от электроники. В окна лился свет.

Он продолжал:

– Я ей: «Ну, если она похожа на меня, то могла и забыть». Но дочка говорит: «Нет, прошло уже больше недели».

Сатвика это очень веселило – и помада, и детские молитвы. Он зачерпнул еще риса с красным перцем. Этот незатейливый и жгучий пожар сходил у него за ланч.

– Надоело мне питаться в твоем бедламе, – сказал я. – Надо попробовать другое место.

– Какое другое?

– Как у нормальных людей. Сходить в ресторан.

– В ресторан? Обидеть хочешь? Я простой человек, коплю дочке на колледж. – Сатвик воздел руки, изображая отчаяние. – Думаешь, я родился с золотой ложкой во рту?

После этого он порадовал меня трагической историей своих племянников, выращенных в Нью-Йорке на американской еде.

– Оба за шесть футов ростом, – качал он головой. – Это уж слишком. Сестра только и делает, что покупает им новые ботинки. Дома у меня никто из семьи таким не вырастал. Никто! А здесь: та же семья – и шесть футов.

– А виновата американская еда?

– Кто ест корову, тот и выглядит как корова. – Он дожевал рис и поморщился, сквозь зубы втянув воздух. Потом закрыл контейнер пластмассовой крышкой.

– Слишком острый перец? – удивился я. Иной раз он ел такое, от чего у меня бы нутро расплавилось.

– Нет, – объяснил он, – но, когда я ем табачной стороной рта, сильно щиплет.

Мы закончили прибирать после завтрака, и тогда я сказал ему, что не останусь на работе после испытательного срока.

– Откуда ты знаешь?

– Просто знаю.

Он стал серьезным:

– Уверен, что сгоришь?

Прямодушный Сатвик. «Сгорю». Я этого слова не произнес, но оно было точным в единственно важном смысле. Скоро стану безработным. Безработным. Карьере конец. Я попробовал представить эту минуту, и внутри все сжалось в кулак. Стыд и ужас. Миг, когда все рушится.

– Да, – сказал я, – выгонят.

– Ну, если ты уверен, то и беспокоиться не о чем. – Дотянувшись через стол, он хлопнул меня по плечу. – Бывает, что корабли просто тонут, друг мой.

Я минуту обдумывал его слова.

– Ты хочешь сказать, что иногда выигрываешь, а иногда проигрываешь?

– Да, – поразмыслив, ответил Сатвик, – только о выигрышах я не упоминал.

* * *

Ящик из «Доцент» попался мне на пятую неделю работы в лаборатории. Началось с автоматического сообщения на имейл от транспортного отдела: прибыли контейнеры, которые могли бы меня заинтересовать. С пометкой «Физика» на платформе.

Я нашел их в дальнем отсеке. Они сбились вместе, словно в поисках тепла. Четыре деревянных ящика разной величины. Я раздобыл ломик и вскрыл их один за другим. В трех были весы, измерительные приборы и химическая посуда. Четвертый отличался от других, был больше и тяжелее.

– Что у нас здесь? – спросил я себя. Сдул с крышки пыль и приподнял доску.

Ломик, выпав из руки, зазвенел о пол. Я долго смотрел в четвертый ящик.

Прошла минута, пока я уговорил себя, что в нем именно то, о чем я подумал.

Я очень поспешно закрыл крышку, забил ее гвоздями и пошел к компьютеру транспортного отдела. Цепочка пересылок начиналась с нью-йоркской компании «Инграл». «Инграл» была выкуплена «Доцентом», а «Доцент» достался Хансену. Все это время ящик был на хранении, медленно перемещаясь по звеньям корпоративной пищевой цепочки. Кому он принадлежал до «Инграла», оставалось только гадать. Может, его не вскрывали десять лет. А может, и дольше. Его происхождение затерялось в прошлом.

Я кликнул «Груз получен» рядом с номером посылки и вбил свое имя в нужную графу. Палец завис над клавиатурой. Я нажал «Возврат».

Теперь ящик был мой.

Я разыскал ручную тележку и сумел выкатить его наружу, а потом через стоянку до главного здания, где грузовой лифт поднял меня на второй этаж. Ящик занял бо́льшую часть кабинета. В тот же день я пересмотрел свободные помещения в лабораторном флигеле и, отвергнув несколько на первом этаже северного, остановился на комнатке в дальнем конце второго, номер 271. Помещение было среднего размера, без окон, с голыми стенами – только на потемневшем кафеле пола остались темное пятно, след давнего эксперимента, в котором что-то пошло не так. Подписав бумаги, я получил новую карточку-ключ.

На следующий день Сатвик зашел ко мне, когда я чертил на доске.

– Это что?

– Это, – жестом указал я, – мой проект.

Один взмах руки стер с доски незаконченную старую формулу. Новый чертеж я, как мог, старался упростить, и все же он занял почти всю доску.

Сатвик прищурился, разбирая мои каракули.

– У тебя появился проект?

– Да.

– Поздравляю! – просиял он и встряхнул мне руку. – Как случилось такое чудо?

– Подожди с поздравлениями, – попросил я, – не будем забегать вперед.

– Что это? – Он опять смотрел на доску.

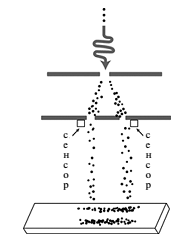

– Слышал что-нибудь про двойную щель Фейнмана?

– Физика – не моя область, но я слышал про двойную щель Юнга.

– Это одно и то же, только вместо света поток электронов. – Я запустил руку в ящик, так и не снятый с тележки. – И еще датчик. Я нашел его в этом ящике вместе с термионной пушкой.

– Пушкой? – Сатвик заглянул в ящик.

– С термионной пушкой. Это электронный эмиттер. Нужен для повторного опыта.

– Ты этой пушкой собираешься пользоваться?

Я кивнул.

– Фейнман утверждал, что в квантовой механике любое явление можно объяснить законом сохранения. Помнишь эксперимент с двумя дырками? Тут то же самое. – Я похлопал по ящику. – Здесь то же самое.

– Почему ты этим занялся?

– Хочу увидеть то, что видел Фейнман.

На Восточном побережье осень приходит быстро. Здесь она – зверь иного вида: деревья окрашиваются всеми цветами радуги, а у ветра острые зубы. Мальчиком, до переезда из спецшколы, я осенними вечерами переселялся в лес за дедовым домом. Лежал навзничь в высокой траве и следил за листьями, влетающими в поле зрения.

Когда лезешь на дерево, в какой-то момент понимаешь, что дальше лезть не стоит. Чем выше забираешься, тем тоньше ветки. С шансами в жизни так же.

Этот аромат так ярко возвратил прошлое – запах осенней листвы. Я вышел к парковке. Джой стояла у выезда на дорогу, ждала такси.

Деревья заплясали под порывом ветра. Она подняла воротник, защищаясь от холода и не замечая осенней красоты вокруг. На миг я пожалел ее за это. Жить в Новой Англии и не видеть листвы!

Я забрался в свою – прокатную – машину. Такси у ворот не появлялось. И на объездной их не было видно. Я задним ходом выехал на дорожку. Собирался трогаться, но в последнюю секунду передумал и, повернув руль, подкатил к Джой.

Опустил боковое стекло:

– Проблема с такси?

– Не знаю, – ответила она. – Похоже на то.

– Подкинуть до дома?

– Не хочу тебя затруднять. – Она помолчала и добавила: – Если тебе не трудно?..

– Вовсе не трудно.

Я повернул ручку, дверца распахнулась. Она села рядом.

– Спасибо. Извини, что придется сделать крюк.

– Нормально. Не так уж много у меня дел.

– От ворот налево, – сказала она.

По правде говоря, мне было приятно кому-то помочь. Я давно не чувствовал себя таким нормальным. Жизнь стала ужасно неуправляемой, но такое я еще мог – подвезти человека, которому это нужно. Она подсказывала дорогу по остановкам. Названий улиц не знала, но считала перекрестки и так, как слепой ведет слепого, вывела на шоссе. Мили убегали назад.

Бостон – город, который не забыл себя. Город вне времени. Крошащийся кирпич и стильный бетон. Улицы, получившие свои имена до вторжения красных мундиров. Легко заблудиться, вообразить, что затерялся в хаосе извилистых переулков. За собственно городом повсюду камень и деревья – пушистые сосны и разноцветная листва. Я держал в голове карту: выдающийся в Атлантику мыс Код. Его изгиб так удачно прикрывает Бостон, будто его нарочно устроили. Если не люди, то Бог. Бог хотел, чтобы на этом месте стоял город.

Знаю, дома безумно дорогие. Земледелие не для Бостона. Поскреби землю – тут же выскочит камень и даст тебе в лоб. Участки окружают каменными стенами – надо же куда-то девать камни.

Я остановился на маленькой площадке перед ее домом. Проводил до двери квартиры, как после свидания. Встав рядом, я заметил, что Джой всего несколькими дюймами ниже меня, высокая и стройная. До самых дверей ее пустые голубые глаза смотрели куда-то вдаль, а потом она взглянула на меня – взглянула, и я бы поклялся, что увидела.

Потом ее взгляд скользнул мне за плечо, опять сосредоточившись на чем-то, видимом только ей.

– Я пока снимаю, – сказала она. – Когда закончится испытательный срок, куплю, пожалуй, квартирку поближе к работе.

– Я не знал, что ты тоже на испытательном.

– На самом деле я поступила неделей позже тебя.

– Ах, я еще и старший. Приятно слышать.

Она улыбнулась.

– Я надеюсь остаться и после испытательного.

– Значит, останешься, уверен.

– Может быть, – кивнула Джой. – Моя тема хотя бы дешево обходится. Еще прежде чем попала сюда, я накупила акустических программ, так что теперь Хансен оплачивает только меня и мои уши. Я – мелкое капиталовложение. Можно пригласить тебя на кофе?

– Сейчас мне надо ехать, но в другой раз…

– Понимаю. – Она протянула руку. – Значит, в другой раз. Спасибо, что подвез.

Я уже повернулся уходить, когда она сказала:

– Знаешь, я подслушала разговор о тебе.

Я обернулся.

– Чей?

– Людей из администрации. Знаешь, странно быть слепым. Кое-кому кажется, что ты и глухой тоже. Или слепота делает тебя невидимкой. Ты вот меня видишь?

Вопрос застал меня врасплох. Что-то такое было в ее лице. Натянутая улыбка…

– Нет, – сказал я. И подумал, знает ли она, что красива. Должна бы знать.

– Большинство людей – искусные говоруны, – заметила она. – А я училась обратному. Джереми назвал тебя гением.

– Так и сказал?

– У меня вопрос – пока ты не ушел.

– Давай.

Она нашла ладонью мою щеку.

– Почему у гениев всегда все наперекосяк?

Ладонь у нее была прохладной. Меня давно никто не трогал.

– Ты бы поосторожней, – посоветовала Джой. – Я иной раз утром чувствую от тебя запах спиртного. Если я учуяла, могут и другие.

– Все у меня будет нормально, – сказал я.

– Нет. – Она покачала головой. – Я в это почему-то не верю.

Сатвик стоял перед рисунком, который я начертил на доске.

Разбираясь в пояснениях, он молчал. Раз потянул себя за мочку уха. Я не хотел его торопить. Меня интересовало его исходное мнение.

– Ну и что это? – спросил он наконец. Было уже поздно, почти все разошлись по домам.

– Корпускулярно-волновой дуализм света.

Я почти весь день чертил и сверялся с мысленным списком. Отчасти просто чтобы преодолеть инерцию, собраться для работы. А отчасти, пожалуй, я искал новую дорогу к вере. Можно ли верить во что-то наполовину? Нет, не совсем так. Это ведь квантовая механика. Лучше спросить: можно ли одновременно верить и не верить во что-то?

Сатвик придвинулся ближе к доске.

– Корпускулярно-волновой дуализм, – повторил он себе под нос. И, повернувшись ко мне, указал на чертеж: – А эти линии что означают?

– Это волновая составляющая, – объяснил я. – Направь поток фотонов через две близко расположенные щели, и на фосфоресцирующем экране возникнет картина взаимодействия волн. Частоты обнуляют друг друга в определенном порядке, и возникает вот такая характерная картина. – Я указал на рисунок. – Видишь?

– Вроде бы вижу. Фотоны ведут себя как волны.

– Да, а когда волна проходит сквозь две щели, она разбивается надвое, и они, накладываясь друг на друга, создают картину интерференции.

– Понятно.

– Но можно добиться совершенно иного результата. Совсем другой картины. Если ты поместишь у щелей датчики, – я начал рисовать под первой картинкой новую, – они все изменят. В присутствии датчиков происходит что-то вроде перехода от вероятного к абсолютному – и результат таков, как будто где-то между излучателем и экраном свет перестал вести себя как волна и начал – как поток частиц.

Итак, – продолжал я, – вместо интерференционной картины получаешь два отдельных пятна на экране – потому что частицы, проходя через щели, не влияют друг на друга.

– И это при использовании того же излучателя?

– Да, той же фотонной пушки. И щели те же, но результат другой.

– Теперь вспоминаю, – протянул Сатвик. – Кажется, в школьном учебнике об этом была глава.

– Я преподавал эту тему старшим школьникам. И видел их лица – тех, кто понял, что это значит. Я видел на их лицах мучительное усилие поверить в то, чего не может быть.

– Все же этот эксперимент уже широко известен. Ты хочешь его воспроизвести?

– Угу.

– Зачем? Его много раз повторяли, ни один журнал не примет статью.

– Знаю. Я читал исследования этого явления, я подробно анализировал его на лекциях, я разобрался в математике. Черт побери, бо́льшая часть моих ранних работ для QSR основана на следствиях этого эксперимента. На нем держится вся квантовая механика, но своими глазами я его ни разу не видел. Вот зачем.

– Наука есть наука, – пожал плечами Сатвик. – Результат получен, и тебе незачем его видеть.

– А я думаю, мне это необходимо, – возразил я. – Хоть раз.

* * *

Следующая неделя прошла как в тумане. Сатвик помогал в работе мне, а я – ему. По утрам трудились в лабораториях. Вечера проводили в северном флигеле, устанавливали в комнате 271 оборудование для эксперимента. С фосфоресцирующим экраном пришлось повозиться – а потом и с термионной пушкой. В каком-то смысле мы с Сатвиком почувствовали себя почти партнерами. И чувство это было приятным. Я так долго работал в одиночку, что поговорить с кем-то оказалось в удовольствие.

Мы коротали время за рассказами. Сатвик делился своими проблемами. Это были такие проблемы, какие иногда возникают у хороших людей, живущих хорошей жизнью. Он рассказывал, как помогает дочке с домашними заданиями, и беспокоился о деньгах ей на колледж. Он рассказывал, как жил раньше дома; он произносил это так быстро – «раньшедома», что получалось настоящее существительное. Он рассказывал о полях, и букашках, и муссонах, и погибших посевах.

– Для сахарного тростника будет неудачный год, – втолковывал он мне так, словно мы были не учеными, а крестьянами.

И я легко представлял его стоящим на краю поля. Как будто он только по случайности оказался здесь, в этой жизни. Он говорил, что мать стареет. Рассказывал о братьях, сестрах, племянниках, и я начинал понимать, какую тяжелую ответственность он на себя взвалил.

– Ты никогда не говоришь о себе, – заметил он однажды.

– Нечего особо рассказывать.

– Семьи нет. Ты один живешь?

– Угу.

– Значит, только это. – Он обвел рукой лабораторию. – Только работа. Люди забывают, что когда-нибудь умрут. Жизнь – это не только карьера и оплата счетов.

Он склонился над вентильной матрицей с паяльником в руках и переменил тему:

– Я слишком много болтаю – тебя, верно, уже тошнит от моего голоса.

– Ничего подобного.

– Ты мне очень помогаешь с работой. Чем я могу отплатить тебе, друг?

– Можно деньгами, – отшутился я. – Предпочитаю крупные чеки.

– Вот видишь. Все о счетах.

Он тихонько поцокал языком и еще ниже склонился над работой.

Мне хотелось рассказать ему про свою жизнь.

Мне хотелось рассказать ему о работе на QSR, о том, как узнаёшь вещи, которые хотелось бы сразу забыть. Мне хотелось сказать ему, что у памяти есть масса, а у безумия цвет; что у любого оружия есть имя, и это одно и то же имя. Мне хотелось сказать ему, что я понимаю, как у него с табаком; что я однажды был женат, но не сложилось; что я часто разговариваю тихонько с отцовской могилой; что мне очень давно не бывало по-настоящему хорошо.

Но ничего этого я ему не сказал. А заговорил об эксперименте. О том, что умел.

– Это началось полвека назад с мысленного эксперимента, – сказал я ему. – Речь шла о попытке доказать неполноту квантовой механики. Физики чуяли, что не всё сводится к квантовой механике, потому что теоретики слишком вольно обходились с реальностью. Все дело было в этом невозможном противоречии: фотоэлектрические эффекты доказывали корпускулярную природу света – поток отдельных частиц; опыты Юнга говорили, что свет – это волны. Но прав мог быть только кто-то один. Конечно, со временем, когда техника догнала теорию, оказалось, что экспериментальные результаты укладываются в формулы. Математика говорит, что можно узнать позицию электрона или его энергию, но не то и другое сразу.

– Понятно.

– Ты про туннельный эффект слышал? – спросил я.

– В электронике его иногда называют туннельной утечкой.

– Принцип тот же самый.

– И какая связь?

– Оказалось, что формулы – вовсе не метафоры. Математика убийственно серьезна. Она не шутит.

Сатвик, продолжая паять, насупился.

– В познании мира надо добиваться точности.

Несколькими минутами позже, тщательно настраивая свою матрицу, он ответил на мой рассказ своим.

– Один мудрый учитель привел в лес четверых царевичей, – начал он. – Они стреляли птиц.

– Птиц… – повторил я, дивясь, куда свернул разговор.

– Да, и на высоком дереве увидели прекрасную птицу в ярком оперении. Первый царевич сказал: «Я подстрелю эту птицу», – и спустил тетиву. Но меткость ему изменила, и стрела прошла мимо. Тогда выстрелил второй царевич и тоже промахнулся. Потом третий. Наконец четвертый царевич пустил стрелу в вершину дерева, и прекрасная птица упала мертвой. Гуру взглянул на первых трех юношей и спросил: «Куда вы целились?»

«В птицу».

«В птицу».

«В птицу».

Гуру взглянул на четвертого:

«А ты куда целил?»

«В птичий глаз».

Оборудование мы установили, осталось только отъюстировать. Надо было навести электронную пушку так, чтобы электроны с равной вероятностью попадали в каждую щель. Установка заняла почти все помещение – электроника, экраны, провода. Чистой воды лаборатория сумасшедшего ученого.

Утром в номере мотеля я поговорил с зеркалом и дал слово глазам цвета ружейного металла. И каким-то чудом не выпил.

У меня в портфеле лежали таблетки – незаконченный курс, чтобы снять тремор. Только мне не нравилось, что после них творилось с головой. Две таблетки я забросил в рот.

День за два, два за три, три за пять. Вот я и неделю не пью. Мучительная жажда никуда не делась, засела под кожей. Руки, обнимавшие по утрам холодный фаянс, все равно дрожали. Но я не пил.

«У меня работа, – твердил я себе. – У меня работа».

Этого хватало.

Работа в лаборатории продолжалась. Установив последнее оборудование, я отступил назад и окинул все взглядом. Сердце колотилось в груди – я стоял на пороге некой великой универсальной истины. Мне предстояло своими глазами увидеть то, что видели лишь несколько человек за всю мировую историю.

Когда в 1977 году в дальний космос запускали первый зонд, в него заложили особую золотую пластинку с диаграммами и математическими формулами. На ней была схема развития эмбриона, калиброванный круг и одна страница из ньютоновой «Системы мира», а также единицы нашей математической системы, потому что, как нас уверяют, математика – универсальный язык. А мне всегда казалось, что на той золотой пластинке надо было изобразить схему вот этого эксперимента – двойной щели Фейнмана.

Потому что этот эксперимент фундаментальнее математики. В нем жизнь, скрытая в математике. Он рассказывает о самой реальности.

Ричард Фейнман говорил об этом опыте: «В нем сердце квантовой механики, и в этом сердце – тайна».

В комнате 271 уместились два стула, маркерная доска и два длинных рабочих стола. Установка растянулась на всю длину комнаты, заняв и столы. В стальной перегородке были прорезаны две щели. С дальней ее стороны, в прямоугольной камере со второй парой щелей, стоял фосфоресцентный экран. Когда в него попадут фотоны, он будет светиться.

Джереми заглянул ко мне в самом начале шестого, перед тем как уйти домой.

– Значит, правда, – сказал он с улыбкой и зашел в комнату. – Мне говорили, что ты подавал заявку на рабочее помещение.

– Угу.

– И что это у тебя? – спросил он, озираясь.

– Просто старая установка от «Доцент». Фейнмановская двойная щель. Ее никто не использовал, вот я и решил проверить, будет ли работать.

Его улыбка погасла.

– Что конкретно ты задумал?

– Воспроизведение опыта.

Он не смог скрыть разочарование.

– Приятно видеть, что ты не бездельничаешь, но вроде бы эта тема немножко устарела?

– Хорошая наука не может устареть.

– Да, я разделяю твои чувства, но не стану тебя обманывать – вряд ли такие опыты впечатлят аттестационную комиссию.

– Я не для них стараюсь.

– А зачем же?

Ну как мне было ему объяснить? Я сам-то не очень понимал, зачем мне нужна эта минута, когда я открою камеру и увижу, что в ней – эксперимент, в тени которого давно уже живет наука. Выпадет ли мне увидеть это: разлом между квантовым и реальным миром, непреодолимый для физики?

Не дождавшись ответа, Джереми нашел табуретку и, усевшись, указал мне на стул:

– Прошу. Я хотел с тобой поговорить.

Он был серьезен и строг.

Я сел.

– Эрик, обычно я так не поступаю, но тебе должен сказать, что меня о тебе спрашивали.

Значит, его визит не так уж случаен.

– Мог бы и не говорить.

– Оказывается, есть проекты, уже работающие, в которых бы пригодился такой дельный сотрудник, как ты.

– В каком смысле?

– Мы здесь чаще всего принимаем людей с собственными темами, но бывает, что проект неожиданно разрастается и люди начинают собирать команду. В южном флигеле есть группа, которой нужны люди.

– Чья?

– Доктора Ли. С ним уже работают двое.

– А я стану третьим колесом, так ты себе представляешь?

– Ну, строго говоря, четвертым, считая его самого. Ли считает, что у него ты мог бы включиться с ходу. Ему нужна дополнительная пара перчаток. Именно так и сказал.

– Он со мной не знаком. Почему обо мне зашла речь?

– Я ему наврал, что с тобой легко работается.

– То есть попросил его об услуге. А что я обаятельный, не говорил?

– Есть предел и моей лживости.

Я помолчал, воображая их разговор.

– Тебе это ни к чему.

– Каждому иногда нужна помощь. Мир вращается на взаимных услугах.

Заметно было, что он верит своим словам. Или хочет верить.

– Я и так у тебя в долгу, – сказал я.

– Будет непросто, но если бы ты работал у доктора Ли…

Он сбился, и я понял, чего он не решается сказать:

– То аттестационная комиссия, может быть, посмотрела бы сквозь пальцы на мою бесполезность?

– Возможно. Говорю же, это не более чем шанс. Я ничего не обещаю.

– А ты чем рискуешь, вот этак подыгрывая любимчикам? Не ты ли говорил, что над тобой тоже есть начальство?

– Об этом предоставь беспокоиться мне.

– Я не позволю тебе рисковать ради меня положением.

– Какой там риск…

Я всматривался в его лицо, искал в нем ложь. Я не доверял его оценке риска. Ему уже случалось подставляться, и даром это не проходило.

– Ты даже не сказал, над чем этот доктор Ли работает.

– Это важно?

Я захлопал глазами.

– Макрофаги, – сообщил он.

– Шутишь?

– Макрофаги тебя недостойны?

– Это вряд ли, – усмехнулся я. – Я о них ничего не знаю.

– Да что там знать? К тому же ты быстро схватываешь. Ему нужен ассистент, а не доктор философии.

– Это не по моей части. Любой поймет, что я занимаюсь не своим делом.

– А твое дело какое, если конкретно? – огрызнулся Джереми. Он не ожидал сопротивления. Это была злость человека, который, бросив спасательный круг, видит, как утопающий его отталкивает. – Ты забросил все, чем занимался в QSR.

– У меня на то были причины.

– Какие? Ты так и не объяснил.

Такие, что одна незаконченная формула способна тебя сломать.

Я покачал головой.

– Теперь уже неважно.

– Очень важно, если только где-то втайне от меня не открылся спрос на отставных квантовых физиков. Если ты забросишь все прежние темы, с чем останешься?

– Возможно, ни с чем.

– Тогда принимай предложение!

А мне и хотелось принять.

Мне хотелось сказать «да». «Да» вертелось на кончике языка. Я уже представлял, как выговариваю слова, произношу то, что он хочет услышать. Представлял, как читаю все, что было написано о макрофагах. Ныряю с головой в новую тему. «Новое начало», как сказала сестра. Ассистент-лаборант – это большой шаг в сторону, но все же это работа. Занятость. Какая-никакая, но будет от меня польза. Я бы справился, и я хотел этим заняться.

Но сказал я другое:

– У меня есть тема.

– Это? – Джереми кивнул на безумную установку. – Для комиссии этого мало.

Я вспомнил про его начальство. Начальство, которому не понравится, что он завел любимчика. Карьеры рушились и на меньшем. Под ложечкой у меня стянулся узел.

– Ну и пусть.

Он воздел руки. Он уставился на меня и смотрел так долго, что я понял: смотрит не на меня – на себя. Или, может быть, на своего отца – финансового воротилу за великанским столом. На человека, который никогда не уступал ни на дюйм.

Заговорил он в конце концов сдержанно и взвешенно:

– Эрик, мы с тобой давно знакомы. Таких старых друзей у меня больше нет. Я не хочу видеть, как ты приканчиваешь свою карьеру. Ты думал, что станешь делать потом?

Как ему ответить? Как сказать человеку, что не думаешь о будущем? Что твое будущее обрывается через несколько месяцев? Я подумал о пистолете и вспомнил его имя – Панацея, – всплывшее, когда я в одну из пьяных ночей дивился холодной гладкости курка. Может быть, тем и кончится. Как всегда, кончалось с тех плохих времен в Индианаполисе.

– Ты хочешь остаться здесь и работать? – спросил Джереми.

– Да.

– Тогда действуй. Прими услугу.

Я смотрел на него, на старого друга. На втором курсе он вышел в ледяную пургу, чтобы помочь застрявшей машине. Для него это было обычное дело. Джереми тогда возвращался в колледж после рождественских каникул. Пока он помогал старушке сменить колесо, его ударило кузовом грузовика – занесло на гололеде. Он чуть не месяц провалялся в больнице – сломанные кости, разрыв селезенки. Потерял целый семестр и закончил позже остальных. Большинство, заметив ту машину, проехали бы мимо, а он остановился и вылез. Такой уж он был – всегда старался помочь. А я чувствовал лед под колесами.

– Только не так, – сказал я. – Так я не могу.

Он покачал головой.

– Начистоту: если это – твой проект, мне тебя не вытащить.

– Ты и не обязан меня спасть, – сказал я. – Хватит того, что уже сделал. Двойная щель – я должен это увидеть. Лучше объяснить не сумею.

Как я мог объяснить? Сказать, что все эти дни не пил? Но разве он поймет, какое это чудо?

– Думаю, мне суждено это увидеть.

– Суждено? Что за бред?

В голове у меня загорелись глаза матери.

– Ничего не бывает суждено, – продолжал Джереми, но уже безнадежно. Он видел, как утопающий скрывается под волнами.

– Тот, кто верит в квантовую механику, – заявил я, – никогда не скажет: «не бывает».

Он покосился на установку.

– Но что ты хочешь доказать?

– Только одно, – сказал я. – Что невозможное иногда случается.

Мы провели опыт в морозный день. С океана налетал ветер, все Восточное побережье съежилось под холодным фронтом. Я рано пришел на работу и оставил на столе Сатвика записку:

Зайди ко мне в лабораторию в 9:00.

Только это, объяснять ничего не стал.

Сатвик вошел в комнату 271 чуть раньше девяти.

– Доброе утро, – поздоровался он. – Получил твою записку.

Я указал ему на кнопку:

– Окажи мне честь?

Мы замерли в темном полумраке лаборатории. Сатвик разглядывал простиравшуюся перед ним установку – стальные щиты и длинный серебристый ствол термионной пушки. По всей длине стола тянулись провода.

– Не верь инженеру, который не рискует пройти по построенному им мосту, – усмехнулся Сатвик.

Я улыбнулся:

– Ну ладно.

Пора было.

Я нажал кнопку. Машина ожила, загудела.

Мы смотрели.

Я дал ей несколько минут прогреться, потом подошел к камере. Открыл ее сверху и заглянул. И увидел то, чего ожидал. Отчетливый спектральный узор, интерференционная картина на экране – особый порядок темных и светлых полос. Все согласно Юнгу и копенгагенской интерпретации.

Сатвик заглянул мне через плечо. Установка все гудела, узор проявлялся с каждой секундой.

– Фокус хочешь? – спросил я.

Он торжественно кивнул.

– Свет – это волна, – сказал я ему.

Потом потянулся к датчикам, включил – и больше ничего, картина интерференции пропала.

– …Только пока никто не смотрит.

* * *

Копенгагенская интерпретация предполагает это фундаментальное противоречие: наблюдатель – главное необходимое условие любого явления. Ничто не существует, пока его существование не засвидетельствовано. До тех пор есть только вероятностные волны. Статистическое приближение.

Для целей эксперимента поведение электронов вероятностно – их точный путь не только неизвестен, но и принципиально непознаваем и проявляется как диффузная вероятностная волна, проходящая сразу в обе щели. За щелями волны, продолжая расходиться, взаимодействуют друг с другом: так рябь от двух плывущих через пруд змей перекрывается и скрещивается, образуя на экране интерференционную картину.

А что, если бы у щели находился наблюдатель? Если бы можно было точно установить путь электрона? В таком случае его движение уже не подвержено вероятностным законам. Вероятность сменяется уверенностью. Становится измеренным фактом. Если доказано, что частица прошла только в одну из щелей, то, как говорит здравый смысл, она не может интерферировать с собственным двойником. Однако, если вы будете стрелять светом сквозь две щели, картина интерференции возникнет. Даже если стрелять медленно, фотон за фотоном. Два разных исхода при одинаковых условиях эксперимента. Это выглядело бы внутренне противоречивым, если бы не один факт. Тот, что интерференционная картина пропадает в присутствии наблюдателя.

Мы повторяли и повторяли опыт. Сатвик проверял показания датчика, тщательно отмечал, в какую щель прошел электрон. То в левую, то в правую. При включенных датчиках примерно половина электронов фиксировалась у каждой щели, а картина интерференции не возникала. Мы снова выключали датчики – и на экране тут же возникали полосы.

– Откуда система может знать? – спросил Сатвик.

– Что знать?

– Что датчик включен. Откуда ей знать, что положение электронов записывается?

– А, это серьезный вопрос.

– Может, от датчика исходит какое-то электромагнитное влияние?

Я покачал головой.

– Ты еще самого удивительного не видел.

– Чего же это?

– Электроны реагируют вовсе не на датчик. Они реагируют на то, что ты рано или поздно считываешь его показания.

Сатвик вытаращил глаза.

– Включи датчик, – попросил я.

Сатвик нажал кнопку. Машина тихонько загудела. Мы подождали.

– Все как раньше, – говорил я. – Датчики включены, поэтому электроны должны вести себя как частицы, а не как волны – а без волн нет картины интерференции, так?

Он кивнул.

– Ну а теперь выключи.

Машина замолчала.

– А теперь волшебный фокус, – сказал я. – Именно ради него я все и затеял.

Я нажал кнопку «Очистить», стерев показания датчиков.

– Эксперимент повторялся в точности, – напомнил я. – Оба раза включались те же датчики. Разница только в том, что я стер показания, не взглянув на них. А теперь посмотри на экран.

Сатвик открыл камеру и вытащил пластинку.

Я уже видел. По его лицу. Мучительное усилие поверить в то, чего не может быть.

– Картина интерференции, – сказал он. – Как же так?

– Это называется обратной причинной обусловленностью. Стерев результаты после окончания опыта, я вызвал рисунок, которого прежде не существовало.

Савик молчал добрых пять секунд.

– Разве такое возможно?

– Нет, конечно, но так оно и есть. Если показания датчиков не удостоверяются сознательным наблюдателем, сам датчик остается частью недетерминированной системы большего масштаба.

– Не понимаю!

– Не датчик вызывает исчезновение волновой функции, а сознательный наблюдатель. Сознание – как гигантский мощный прожектор – обрушивает освещенные им участки в реальность, а то, чего он не осветил, остается вероятностным. Речь не только о фотонах и электронах. Речь обо всем. О материи вообще. И это – слабое место реальности. Проверяемое, воспроизводимое слабое место реальности.

– Так вот что ты хотел увидеть? – спросил Сатвик.

– Угу.

– И теперь, когда увидел, для тебя что-то изменилось?

Прежде чем ответить, я пошарил у себя в голове.

Да, изменилось. Стало намного хуже.

* * *

Мы снова и снова повторяли опыт. С тем же результатом. Результат в точности соответствовал описанному и документированному несколько десятилетий назад. Через пару дней Сатвик подключил датчики к принтеру. Мы проводили опыт, и я нажимал «Печать». Мы слушали, как гудит и щелкает принтер, распечатывая результаты – переводя наблюдения датчиков в физическую реальность, которую можно пощупать руками.

Сатвик маялся над листами распечаток, словно надеялся усилием воли привести их в согласие с рассудком. Я стоял за его плечом, нашептывал в ухо.

– Это вроде неоткрытых законов природы, – говорил я. – Квантовая физика как вариант статистической аппроксимации для решения проблемы сохранения реальности. Материя ведет себя как частотная область. Зачем нужна дискретность в той области сигнала, на которую никто не смотрит?

Сатвик отложил распечатку и протер глаза.

– Существуют математические школы, утверждающие, что под самой поверхностью наших жизней заложен глубокий гармонический порядок. Дэвид Бом называл это «импликатом».

– У нас для этого тоже есть слово, – заговорил Сатвик. Он уже улыбался. – «Брахман». Мы знаем об этом пять тысячелетий.

– Хочу кое-что проверить, – сказал я.

Мы еще раз прогнали опыт. Я распечатывал результаты, но постарался на них не смотреть. Показания датчиков, снимок с экрана. Мы отключили установку.

Я сложил оба листка пополам и сунул в конверты. Отдал Сатвику конверт со снимком экрана. Себе оставил показания датчиков.

– Показаний датчиков я еще не видел, – сказал я ему. – Так что в данный момент волновая функция в состоянии суперпозиции. Результаты распечатаны, но пока не наблюдались, так что они входят в недетерминированную систему. Понимаешь?

– Да.

– Выйди в соседнюю комнату. Я открою конверт с показаниями датчиков ровно через двадцать секунд. И прошу тебя ровно через тридцать секунд открыть снимок с экрана.

Сатвик вышел. Вот она – дыра, в которую утекает логика. Я боролся с иррациональным страхом. Я зажег стоявшую рядом горелку и поднес свой конверт к огню. Запах горящей бумаги и яркое желтое пламя. Черный пепел. Через минуту вернулся Сатвик со вскрытым конвертом.

– Ты не смотрел, – сказал он и поднял перед собой лист. – Я, как только вскрыл, понял, что ты не смотрел.

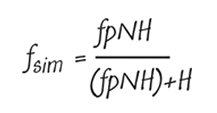

– Да, я солгал, – кивнул я, – а ты меня поймал. Я уничтожил показания датчиков, не глядя. Мы сделали первый в мире квантовый детектор лжи – божественное орудие, созданное из света.

Я взял у Сатвика лист. Темные полосы интерференции на белой бумаге. Волновая функция не коллапсировала. Я никогда не узнаю, в какую щель проходили электроны, потому что записи обратились в золу. А значит, частицы проходили в обе щели, как вероятностные волны.

– Когда распечатывались результаты, я уже решил, что не буду смотреть. Значит, я уже сделал выбор. А мог ли передумать и посмотреть? Иные математики говорили, что либо свободной воли не существует, либо мир – это иллюзия. Как ты думаешь, что из двух?

– Других вариантов нет?

Я смял лист в комок. Что-то во мне сдвинулось – едва заметно переменилось, – и, когда я открыл рот, чтобы заговорить, сказал не то, что собирался:

– У меня был срыв.

Я рассказал Сатвику про арест в Индианаполисе, про пьяные вопли на улице. Соседи сестры смотрели из-за штор. Я рассказал ему о формуле, над которой работал, пытаясь объединить квантовую механику с общей физикой, наподобие ненайденной теории всего. Я рассказал ему про пьянство, и про глаза в зеркале, и про то, что говорю себе по утрам. Я рассказал, как в восемнадцать лет ко мне зашел дядя. «Я был его братом, – сказал он, – но ты – его сын». И он вручил мне вещественные доказательства в коробке, еще запечатанной полицейской лентой. Дядя хранил ее много лет, как самый могущественный талисман. «Она твоя, если хочешь».

Я рассказал ему о гладкой стальной кнопке «Стереть» у моего лба: одно движение указательного пальца – и за все заплачено.

Сатвик кивал, слушая, но улыбка слетела с его губ. Я говорил долго, выливал все разом, расплачивался за недели молчания, а когда закончил, Сатвик положил руку мне на плечо.

– Значит, ты все же сумасшедший, друг.

– Уже тринадцатый день, – сказал я. – Тринадцатый день я трезв.

– Это хорошо?

– Нет, но за два года я ни разу столько не продержался.

* * *

Мы повторяли опыт. Мы распечатывали результаты.

Когда мы проглядывали распечатки, на экране оказывался корпускулярный рисунок. Если не смотрели – полосы интерференции.

После того долгого разговора мы почти всю ночь проработали молча. Под утро, сидя в полутемной лаборатории, Сатвик наконец сказал:

– Жила в колодце лягушка.

Я слушал сказку и следил за его лицом.

– Однажды крестьянин зачерпнул из колодца воды и вытащил в ведре лягушку. Лягушка заморгала на ярком солнце, которого до того не видела.

«Кто ты?» – спросила лягушка у крестьянина.

Тот не поверил своим ушам.

«Я – хозяин этого поля», – сказал он.

«Ты называешь свой мир полем?» – спросила лягушка.

«Да разве это другой мир? – удивился крестьянин. – Мир везде один и тот же».

Лягушка посмеялась над крестьянином:

«Я исплавала свой мир с севера на юг и с запада на восток. Говорю тебе, это другой мир».

Я молча смотрел на Сатвика.

– Мы с тобой, – снова заговорил он, – пока еще лягушки в колодце. Можно тебя спросить?

– Давай.

– Ты не хочешь выпить?

– Нет.

– Любопытно, как ты говоришь насчет пистолета: что убьешь себя, если выпьешь.

– Угу.

– И в те дни, когда так говоришь, ты не пьешь?

– Верно.

Сатвик помолчал, будто взвешивая каждое слово.

– Тогда почему бы не говорить это каждый день?

– Просто потому, – сказал я, – что тогда я был бы уже мертв.

В четыре года я во дворе наступил на муравейник огненных муравьев и заработал добрую дюжину укусов. Муравьи забрались в штанины и застряли у резинки на поясе. Они снова и снова вцеплялись в тело вокруг пояса и в кожу на икрах и на бедрах. Помню, как вскрикнула мать, как она срывала с меня одежду прямо на траве, а я вопил – и как она вытряхивала штаны и сбивала рыжих тварей, вцепившихся в тело.