Книга: 100 волшебных сказок мира (сборник)

Шел солдат домой с войны. Встретилась ему старая ведьма.

– Здравствуй, солдат! – сказала она ему. – Ты получишь сколько захочешь денег, только окажи мне услугу. Видишь старое дерево? Я обвяжу тебя веревкой, а ты залезь в дупло! Когда доберешься до самого низа, увидишь подземный коридор; там совсем светло, потому что горят сотни факелов. Ты увидишь три двери; ключи торчат снаружи. Войди в первую комнату и увидишь большой сундук, а на нем собаку: глаза у нее размером с чашки! Но ты не бойся, а расстели на полу мой синий клетчатый передник, подойди и схвати собаку, посади ее на передник, открой сундук и бери из него медяков сколько душе угодно. А если захочешь серебра, ступай в другую комнату; там сидит собака, у которой глаза размером с мельничные колеса! Но ты не бойся, а посади и ее на мой передник – и набирай денег вволю! А если уж захочешь золота, пойди в третью комнату. Там на сундуке сидит собака, а глаза у нее как круглые башни. Но ты не бойся, а посади и ее на мой передник и бери золота, сколько сможешь унести! Как, солдат, согласен?

– А что ты хочешь за это, старая ведьма? – спросил солдат.

– Ничего, кроме старого огнива! – сказала ведьма. – Его забыла там моя бабушка.

– Так и быть, согласен!

– Вот и хорошо! Бери же передник! – сказала ведьма.

Солдат влез на дерево, спустился в дупло и очутился в подземном коридоре, где горели сотни факелов.

Он открыл первую дверь и увидел собаку, глаза у которой были размером с чашки.

– Вот так собачка! – сказал солдат, но не испугался, а, как и говорила ведьма, посадил собаку на передник и набрал полные карманы медяков, набил ими ранец, потом опять посадил на сундук собаку и пошел в другую комнату.

Там сидела собака, глаза которой были размером с мельничные колеса.

– Ой, как таращится! – сказал солдат.

Он посадил собаку на передник, открыл сундук – и набил полные карманы и ранец серебром, правда, пришлось выбросить все медяки, ну да ладно! Затем солдат посадил собаку обратно и пошел в третью комнату.

– Такой собаки я еще не видел! – сказал солдат, и правда, ведь глаза у нее были, как две огромные круглые башни.

Но и этой собаки солдат не испугался, а посадил на передник и открыл сундук. Сколько же тут было золота! Солдат, недолго думая, выбросил все серебро и набил свои карманы, ранец, шапку и сапоги золотом так, что и двинуться не мог. Он посадил собаку на сундук и пошел искать огниво. Взял его и закричал:

– Тащи меня, ведьма!

Ведьма вытащила его, и он очутился на дороге.

– Скажи, зачем тебе огниво? – спросил солдат.

– А тебе какое дело?! – ответила ведьма. – Ты же получил деньги! Давай огниво!

– Сейчас же говори, зачем тебе оно, или я отрублю тебе голову! – закричал солдат.

– Не скажу! – закричала и ведьма.

Солдат и отрубил ей голову. Потом завязал золото в передник, сунул огниво в карман и пошел в город.

Солдат остановился в самом дорогом трактире, в самой большой комнате, и потребовал все самые лучшие и вкусные блюда. На следующий день он купил себе новые сапоги и богатую одежду.

В трактире ему рассказали обо всем, что только было в городе, обо всех диковинах, о короле и его прекрасной дочери.

– Она живет в огромном медном замке, за высокими стенами с башнями, – говорили люди. – Королю предсказали, что принцесса выйдет замуж за простого солдата, а он не хочет, чтобы это случилось!

Солдат жил весело и приобрел очень много друзей, а еще он много помогал бедным. Только вот он тратил и тратил деньги, и наступил день, когда у него осталось всего две золотые монеты. Пришлось ему перебираться в бедную квартирку, сапоги пришли в негодность, одежда истрепалась…

Как-то вечером, когда совсем стемнело, а даже свечу зажечь было нельзя, потому что и свечи-то не было, солдат вспомнил об огниве. Только он ударил по кремню, чтобы высечь искру, – видит: сидит перед ним собака из подземелья, с глазами размером с чашки.

– Что пожелаете, хозяин? – спросила собака.

– Вот как! – сказал солдат. – Выходит, с помощью огнива я могу получить что угодно! Принеси мне денег!

Собака в мгновение ока исчезла, а еще через миг вернулась, а в зубах у нее был большой кошелек, полный медных монет!

Солдат ударил по кремню дважды – и перед ним явилась собака с глазами, как мельничные колеса, и принесла ему большой кошелек, набитый серебром! Солдат ударил по кремню три раза – появилась собака, глаза у которой как две круглые башни, и принесла кошелек с золотыми монетами.

Солдат обрадовался такой удаче. Он опять поселился в дорогих комнатах и купил себе новую одежду и сапоги. Теперь он и вовсе горя не знал и ни в чем себе не отказывал.

Как-то ему до смерти захотелось увидеть наконец прелестную принцессу. «Что толку от ее красоты, если даже не поглядеть на нее?» – подумал солдат и ударил один раз по кремню. Вмиг перед ним появилась собака с глазами размером с чашки.

– Хочу видеть принцессу! – сказал ей солдат.

Не успел он и моргнуть, а собака снова явилась перед ним. Принцесса, юная и прелестная, спала у нее на спине, и солдат не смог удержаться от того, чтобы поцеловать ее.

После этого собака отнесла принцессу обратно в башню, и утром та рассказала королю с королевой, какой она видела странный сон: она ехала на собаке, а солдат целовал ее.

На следующую ночь к постели принцессы приставили старую фрейлину, которой поручили разузнать, был ли это и в самом деле сон.

Солдат же опять захотел увидеть принцессу. Ночью собака схватила ее и помчалась вместе с ней к солдату, но старуха не спала и бросилась вдогонку. Она увидела, в какой из домов побежала собака, и куском мела нарисовала на воротах крест, а затем отправилась спать. Но собака, когда понесла принцессу назад, увидела этот крест, разгадала хитрость фрейлины и нарисовала кресты на всех воротах в городе!

Рано поутру король, королева и фрейлина решили посмотреть, куда же ездила принцесса. Но кресты были на всех воротах, и все поняли, что ничего так не добьются.

Но королева была очень умной и хитрой: она сшила маленький мешочек, насыпала в него крупы, привязала его на спину принцессе и проделала в мешочке дырочку, чтобы крупа могла сыпаться на дорогу.

Ночью собака снова понесла принцессу к солдату, но не заметила, что крупа все время сыпалась из мешочка на дорогу и просыпалась даже на окно солдата. Утром король и королева узнали, куда ездила принцесса. Они сильно разгневались, и солдата посадили в тюрьму, решив на следующий день его повесить.

Утром солдат подошел к маленькому зарешеченному окошку. Все спешили за город, смотреть, как его будут казнить.

– Эй, ты! – крикнул солдат мальчишке-сапожнику. – Сбегай-ка и принеси мое огниво, только живо! Получишь четыре монеты!

Услышав про четыре монеты, мальчишка бегом бросился за огнивом и отдал его солдату.

И вот наступил час казни. Солдату уже собирались накинуть веревку на шею, но он сказал, что ему очень хотелось бы выкурить трубочку перед смертью. А ведь перед тем, как казнить приговоренного, нужно выполнить его последнее желание!

Король согласился, и солдат вытащил огниво. Он ударил по кремню один раз, потом дважды, потом трижды – и перед ним появились все три собаки!

– Помогите мне! – приказал солдат.

Собаки бросились на судей, на короля и королеву. Солдаты испугались, а все люди закричали:

– Солдат, не губи! Будь нашим королем!

Солдата торжественно усадили в королевскую карету и повезли во дворец. Все три собаки бежали рядом. Солдат женился на прекрасной принцессе, и свадебный пир длился целую неделю, а собаки тоже сидели за столом!

Как-то летом, когда уже пожелтела рожь, под лопухом на яйцах сидела утка. Высиживала она яйца уже давно, и ей это порядком надоело.

Наконец яичные скорлупки затрещали и из них появились утята. Они кое-как выкарабкались и начали озираться по сторонам. Им нравился мир – конечно, ведь здесь было куда лучше, чем в тесной скорлупе!

– Ах, самое большое яйцо целехонько! – сказала утка со вздохом и снова уселась на него.

– Как дела? – спросила ее старая утка, проходившая мимо.

– Еще одно яйцо осталось! – сказала молодая утка. – Но посмотри на других! Просто прелесть! Ужасно похожи на отца!

– Погоди-ка, а вдруг это индюшачье яйцо? – сказала старая утка. – Мне когда-то подкинули чужое. Ну и мороки с индюшатами, скажу я тебе! Они боятся воды, не идут, да и все! Так и есть! Индюшачье! Брось его!

– Да нет, посижу еще! – сказала молодая утка.

– Ну, как хочешь! – сказала старая утка и ушла.

Наконец затрещала скорлупка и из самого большого яйца появился огромный некрасивый птенец.

– Какой он большой! – сказала утка, внимательно оглядывая его. – И совсем не похож на других! Неужели и правда индюшонок?

На другой день была отличная погода, и все утиное семейство отправилось к канаве. В мгновение ока утка оказалась в воде.

– Идите за мной! – позвала она утят, и те тоже бросились в воду, быстро вынырнули и поплыли. Некрасивый утенок не отставал от них.

– Какой же это индюшонок? – сказала утка. – Нет, это мой сын! И не так уж он некрасив, по правде говоря! Быстрее, быстрее, идемте на птичий двор! Держитесь возле меня да смотрите внимательно – поблизости могут быть кошки!

– Поклонитесь старой утке! – приказала утятам мать, когда они добрались до птичьего двора. – Она здесь самая знатная, потому что испанской породы! У нее на лапке красный лоскуток, это знак высшего отличия. Повязывая его, люди дают понять, что не желают потерять ее; по этому лоскутку ее все узнают. Не держите лапки вместе! Воспитанные утята должны держать лапки врозь и выворачивать их наружу! Молодцы! Ну же! Кланяйтесь и крякайте!

Утята так и сделали.

Утки осматривали их и ворчали:

– Ну вот, пришли, как будто нас здесь и так мало! А этот какой гадкий!

Одна утка даже клюнула его в шею.

– Оставьте его в покое! – сказала утка-мать.

– Он такой огромный и некрасивый! – отвечала обидчица. – Он очень странный!

– Все очень милы, кроме одного… – сказала старая утка с красным лоскутком на лапке. – Хорошо бы его переделать!

– Да, – ответила утка-мать, – может быть, он некрасив, но зато у него доброе сердце, и плавает он даже лучше других. Я думаю, что он вырастет, похорошеет или станет со временем поменьше. – И она ласково провела носом по перышкам большого утенка. – Кроме того, он селезень, а для селезня красота не так уж важна.

– Остальные утята милы! – сказала старая утка.

Всех утят полюбили на постоялом дворе. Только бедного гадкого утенка постоянно клевали и толкали. Над ним насмехались все – и утки, и куры.

– Он слишком велик! – говорили все, а индейский петух, который родился со шпорами на ногах и потому считал себя особенным, надулся и, подлетев к утенку, сердито залопотал; а его гребешок налился кровью. Бедный утенок растерялся: он ведь не виноват, что такой безобразный, а стал посмешищем для всего птичьего двора!

Дальше было еще хуже. Все прогоняли утенка, даже родные братья и сестры зло говорили ему:

– Хоть бы уж кошка тебя утащила!

И даже мать добавляла:

– Глаза бы мои тебя не видели!

Утки клевали его, куры щипали, а девушка, которая давала птицам корм, каждый раз толкала ногой.

Однажды утенок не выдержал, перебежал двор и махнул через забор! Птички испуганно вспорхнули из кустов. «Вот какой я безобразный, даже птички испугались меня!» – горько подумал утенок и пустился наутек. Он бежал до самого болота и здесь просидел всю ночь, усталый и одинокий.

В этом болоте жили дикие утки. Утром они все вылетели из гнезд и увидели утенка.

– Ты кто? – спросили они.

Утенок раскланивался на все стороны.

– Ты ужасно безобразный! – сказали дикие утки. – Даже не думай породниться с нами!

Где уж было бедному утенку и думать об этом! Он мечтал об одном: чтобы ему позволили спокойно посидеть в камышах и попить болотной воды.

Два дня он жил на болоте, а на третий день появились два очень гордых диких гуся, только недавно вылупившихся из яиц.

– Послушай! – сказали они. – Ты очень, очень безобразен! Хочешь летать с нами и быть вольной птицей? Недалеко, в другом болоте, живут милые дикие гусыни. Право, они очень милы! Ты так уродлив, что, пожалуй, будешь иметь у них большой успех!

Вдруг над болотом раздался странный звук, и оба гусака упали в камыши, а вода окрасилась их кровью. Звук повторился, потом снова и снова. Охотники окружили болото, вокруг бегали охотничьи собаки, все застилал голубой дым. Утенок был ни жив ни мертв от страха. Только он хотел спрятать голову под крыло, как перед ним оказалась охотничья собака, язык ее был высунут, а злые глаза сверкали. Она пристально посмотрела на утенка, оскалила острые зубы и побежала дальше.

– Слава богу! – перевел дух утенок. – Значит, я так безобразен, что даже собака не хочет укусить меня!

И он притаился в камышах и сидел тихо-тихо до вечера.

Пальба угасла только к ночи, но прошло еще много времени, прежде чем утенок осмелился встать, огляделся и пустился бежать по полям и лугам. Дул такой сильный ветер, что утенок еле-еле держался на лапках. К ночи он добежал до избушки, которая так обветшала, что держалась только чудом, а ей давно пора было упасть. Ветер все крепчал, сбивал утенка с ног – приходилось упираться в землю хвостом!

Что было делать? К счастью, утенок заметил, что дверь избушки висит совсем криво и через щель можно попасть внутрь. Так он и сделал.

В избушке жила старушка с котом, который умел выгибать спинку и мурлыкать, и с курицей, которая хорошо несла яйца, – старушка очень ее любила.

Утром утенка заметили: кот начал мурлыкать, а курица кудахтать.

– Что случилось? – спросила старушка, осмотрелась и заметила утенка, но приняла его за взрослую утку.

– Вот это находка! – сказала старушка. – Теперь у меня будут утиные яйца! Или это селезень? Ну, посмотрим!

Прошло недели три, но яиц не было. А кот и курица считали себя половиной всего света, причем лучшей половиной. Утенок был с этим не вполне согласен. Конечно же, курице и коту это не понравилось.

– Умеешь ли ты нести яйца? – спросила курица утенка.

– Нет, не умею…

– Вот и держи язык за зубами!

– Умеешь ли ты выгибать спинку и мурлыкать? – спросил кот.

– Нет…

– Вот и помалкивай, когда слышишь умные речи!

И утенок молча сидел в своем уголке. Вдруг он вспомнил свежий воздух и теплое солнышко, и ему очень захотелось поплавать. Он сказал об этом курице.

– Да что это с тобой?! – спросила она. – Видно, от безделья в голову лезут одни глупости! Нес бы лучше яйца или мурлыкал!

– Но ведь плавать так приятно! – сказал утенок. – А что за удовольствие нырять глубоко-глубоко!

– Да ты сошел с ума! – сказала курица. – Кому может нравиться плавать и нырять?! Ни коту, ни мне это не по душе! Да и наша хозяйка этого не любит, а уж она умнее всех на свете!

– Вы меня совсем не понимаете! – сказал утенок.

– Да кто же тебя может понять? Ты ведь хочешь быть самым умным! Ты совсем не ценишь, что попал в избранное общество, что тебе дали приют и пищу и хотят научить хоть чему-то полезному! Поверь, я ругаю тебя только потому, что желаю тебе добра, а значит, я и есть твой настоящий друг!

– Я думаю, мне лучше уйти отсюда! – сказал утенок.

– Ну и скатертью дорога! – ответила курица.

И утенок ушел. Теперь он мог сколько угодно плавать и нырять, но все звери и птицы по-прежнему издевались и насмехались над ним.

Наконец наступила осень; листья и трава пожелтели; дул сильный ветер, шел снег, сыпался град, и стало очень холодно. Бедному утенку приходилось тяжело.

Однажды вечером, когда солнце уже садилось, из кустов взлетели чудесные большие птицы. Утенок еще никогда в жизни не видел таких красивых птиц: они были белые как снег, и у них были такие длинные гибкие шеи! Это были лебеди. Они издали какой-то странный крик, взмахнули прекрасными крыльями и улетели в теплые края, далеко за синее море. Они уже поднялись высоко, а бедный утенок завертелся в воде, как юла, вытянул шею и вдруг тоже испустил такой громкий крик, что и сам испугался. Эти птицы не выходили у него из головы, и, когда они совсем скрылись из виду, он нырнул на самое дно, вынырнул и был словно вне себя, его охватило незнакомое чувство. Утенок не знал, ни как называются эти птицы, ни куда они летят, но с первого мгновения он полюбил их так, как никого до сих пор не любил. Он не завидовал их красоте, ведь ему даже в голову не могло прийти, что он мог бы быть хоть чуть-чуть похожим на них…

Пришла холодная зима. Утенок плавал без отдыха, чтобы вода не замерзла совсем, но каждую ночь свободное ото льда пространство все уменьшалось и уменьшалось. Морозы были такие, что ледяная кора трещала. Утенок без устали работал лапками, но все-таки обессилел, остановился и обмерз.

Рано утром мимо проходил крестьянин, увидел утенка, разбил лед своим деревянным башмаком и принес птицу домой, к жене. Утенка отогрели.

Но дети захотели поиграть с ним, а он подумал, что они хотят обидеть его, и шарахнулся от страха прямо в подойник с молоком – все молоко расплескалось. Жена крестьянина вскрикнула и всплеснула руками; утенок тем временем влетел в бочонок с маслом, а оттуда – в мешок с мукой. Боже, на кого он был похож! Хозяйка кричала и бегала за ним с угольными щипцами, дети сшибали друг друга с ног, хохотали и визжали. Но дверь была открыта, и утенок выбежал, бросился в кусты, прямо в глубокий снег, и очень долго лежал там неподвижно, почти без чувств.

Много выпало печальных приключений на долю утенка в эту суровую зиму. Когда солнышко снова пригрело землю, он лежал в болоте, в камышах. Запели жаворонки, и пришла весна.

Утенок взмахнул крыльями и полетел; теперь его крылья были гораздо крепче. Не успел он опомниться, как очутился в большом саду. Яблони цвели; душистая сирень склонялась ветвями над рекой.

Как же тут было хорошо, как пахло весной! И вдруг из камышей выплыли три прекрасные птицы. Они плыли легко и плавно, точно скользили по воде. Утенок узнал их, и его снова охватила уже знакомая странная грусть.

«Полечу-ка я к этим чудесным птицам! Они, наверное, убьют меня за то, что я, такой безобразный, осмелился приблизиться к ним! Но лучше быть убитым ими, чем терпеть насмешки и щипки уток и кур, сносить зимний холод и голод!» – подумал утенок.

Тотчас он слетел на воду и поплыл навстречу красавцам лебедям, которые, увидев его, устремились навстречу.

– Убейте меня! – сказал им утенок и опустил голову, готовясь к смерти.

Но в чистой, прозрачной как зеркало воде он вдруг увидел свое отражение… А лебеди окружили его, ласкали, гладили клювами, и никто из них не собирался его убивать…

Он уже не был огромным безобразным птенцом! Его крылья стали мощными, шея – длинной и гибкой, перья – белыми и блестящими. Он стал лебедем!

Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца! Теперь он был рад, что перенес столько горя – ведь он мог лучше оценить свое счастье…

В сад прибежали маленькие дети; они стали бросать лебедям хлебные крошки, а самый младший закричал:

– Новый, новый!

И все остальные подхватили:

– Новый, новый!

Дети хлопали в ладоши и танцевали от радости, а потом побежали за отцом и матерью и опять стали бросать в воду крошки хлеба и пирожных. И все говорили, что новый лебедь красивее всех.

Старые лебеди склонили перед ним головы. А он совсем смутился и спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. Он был слишком счастлив, но ничуть не загордился – ведь доброе сердце не ведает гордости, а он помнил время, когда все его презирали и гнали. Теперь же все решили, что он прекраснейший из прекрасных птиц! В воду склонялись душистые ветви сирени, солнышко светило особенно ярко… И вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик:

– Мог ли я мечтать о таком счастье, когда был еще гадким утенком!

В море вода синяя-синяя, прозрачная и очень глубокая. На морском дне белый песок. Там растут невиданные деревья и цветы. А между ветвями снуют рыбы, совсем как птицы в воздухе… В самом глубоком месте стоит дворец морского царя – стены его из кораллов, высокие стрельчатые окна из самого чистого янтаря, а крыша сплошь раковины; они то открываются, то закрываются, смотря по тому, прилив или отлив, и это очень красиво, ведь в каждой лежат сияющие жемчужины…

Морской царь давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляла старуха мать: на хвосте она носила целых двенадцать устриц, тогда как прочим вельможам полагалось только шесть. Она души не чаяла в своих внучках-принцессах. Их было шестеро, все прехорошенькие, но милее всех самая младшая. Только у них вместо ног был хвост, как у рыб.

Возле дворца был большой сад; там росло много огненно-красных и темно-голубых деревьев. Земля была усыпана мелким голубоватым песком. В безветрие можно было видеть солнце; оно казалось пурпурным цветком, из чашечки которого лился свет.

У каждой принцессы было в саду свое местечко; тут они могли копать и сажать что хотели. Одна сделала себе цветочную грядку в виде кита, другой захотелось, чтобы ее грядка была похожа на русалочку, а самая младшая сделала себе грядку круглую, как солнце, и засадила ее ярко-красными цветами. Странное дитя была эта русалочка; такая тихая, задумчивая… Другие сестры украшали свои садики разными разностями, которые доставались им с затонувших кораблей, а она любила только свои яркие, как солнце, цветы да прекрасного белого мраморного мальчика, упавшего на дно моря с какого-то погибшего корабля. Русалочка посадила у статуи красную плакучую иву, которая чудесно разрослась; ветви ее перевешивались через статую и клонились к голубому песку…

Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху на земле. Особенно занимало и удивляло русалочку то, что цветы на земле пахли – не то что тут в море! – что леса там были зеленые, а рыбки, которые жили в ветвях, звонко пели. Бабушка называла рыбками птичек, иначе внучки не поняли бы ее; ведь они никогда не видели птиц.

– Когда вам исполнится пятнадцать лет, – говорила бабушка, – вам тоже можно будет всплывать на поверхность моря, сидеть при свете месяца на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли, на леса и города!

В этот год старшей принцессе как раз должно было исполниться пятнадцать лет, но другим сестрам – а они все были погодки – приходилось еще ждать, и дольше всех – самой младшей. Но каждая обещала рассказать остальным сестрам о том, что ей больше всего понравится в первый день.

Никого не тянуло на поверхность моря так, как самую младшую, тихую, задумчивую русалочку, которой приходилось ждать дольше всех.

Сколько ночей провела она у открытого окна, вглядываясь в синеву моря, где шевелили своими плавниками и хвостами целые стаи рыбок! Она могла разглядеть сквозь воду месяц и звезды. Случалось, что над ней проплывал кит или проходил корабль с сотнями людей; они и не думали о хорошенькой русалочке, что стояла там, в глубине моря…

Но вот старшей принцессе исполнилось пятнадцать лет, и ей позволили всплыть на поверхность моря. Вот было рассказов, когда она вернулась назад! Лучше всего, по ее словам, было лежать в тихую погоду на песчаной отмели и нежиться при свете месяца, любуясь раскинувшимся по берегу городом; там, точно сотни звездочек, горели огни, слышалась музыка, шум и грохот экипажей, виднелись башни со шпилями, звонили колокола…

Через год и вторая сестра получила позволение подниматься на поверхность моря. Она вынырнула из воды как раз в ту минуту, когда солнце садилось. Небо сияло, как расплавленное золото, рассказывала она, а пурпурные и фиолетовые облака быстро неслись по небу, но еще быстрее их неслась к солнцу, точно длинная белая вуаль, стая лебедей; русалочка тоже поплыла к солнцу, но оно опустилось в море, и по небу и воде разлилась розовая вечерняя заря.

Еще через год всплыла на поверхность моря третья принцесса; эта была смелее всех и проплыла в широкую реку, которая впадала в море. Тут она увидела зеленые холмы, покрытые виноградниками, дворцы и дома, окруженные чудесными рощами, где пели птицы; солнце светило и грело… В маленькой бухте она увидела целую толпу голеньких человечков, которые плескались в воде; она хотела было поиграть с ними, но они испугались ее и убежали, а вместо них появился какой-то черный зверек и так страшно принялся на нее тявкать, что русалка перепугалась и уплыла назад в море; это была собака, но русалка ведь никогда еще не видела собак.

Четвертая сестра держалась больше в открытом море и рассказывала, что это было лучше всего; куда ни оглянись, на много-много миль вокруг одна вода да небо; вдали, как морские чайки, виднелись большие корабли, играли и кувыркались веселые дельфины, и огромные киты пускали из ноздрей сотни фонтанов.

Потом пришла очередь предпоследней сестры; день ее рождения был зимой, и поэтому она увидела то, чего не видели другие: море было зеленоватого цвета, повсюду плавали большие ледяные горы! Она уселась на самую большую, ветер развевал ее длинные волосы, а моряки испуганно обходили гору подальше. К вечеру небо покрылось тучами, засверкала молния, загремел гром, и темное море стало бросать ледяные глыбы из стороны в сторону, а они так и сверкали при блеске молнии. На кораблях убирали паруса, люди метались в страхе и ужасе, а она спокойно плыла себе на ледяной горе и смотрела, как огненные зигзаги молний, прорезав небо, падали в море.

Часто по вечерам все пять сестер, взявшись за руки, подымались на поверхность воды. Младшая же русалочка оставалась одна-одинешенька и смотрела им вслед, готовая заплакать, но русалки не могут плакать, и от этого ей было еще тяжелей.

– Ах, когда же мне будет пятнадцать лет? – говорила она. – Я знаю, что очень полюблю и тот мир и людей, которые там живут!

Наконец и ей исполнилось пятнадцать лет.

Бабушка надела русалочке на голову венец из белых жемчужных лилий – каждый лепесток был половинкой жемчужины, – потом, для обозначения высокого сана принцессы, приказала прицепиться к ее хвосту восьмерым устрицам.

– Прощайте! – сказала русалочка и легко и плавно поднялась на поверхность.

Солнце только что село, но облака еще сияли пурпуром и золотом, тогда как в красноватом небе уже зажглась ясная вечерняя звезда; воздух был мягок и свеж, а море неподвижно, как зеркало. Неподалеку от того места, где вынырнула русалочка, стоял трехмачтовый корабль всего лишь с одним поднятым парусом, – не было ведь ни малейшего ветерка; на вантах и реях сидели матросы, с палубы неслись звуки музыки и песен; когда же совсем стемнело, корабль осветился сотнями разноцветных фонариков. Русалочка подплыла к самым окнам каюты, и, когда волны слегка приподнимали ее, она могла туда заглянуть. Внутри было множество разодетых людей, но лучше всех был молодой принц с большими черными глазами.

Русалочка не могла отвести взгляд от корабля и от красавца принца. Она качалась на волнах рядом с кораблем и все заглядывала в каюту, а корабль несся все быстрее и быстрее, паруса развертывались один за другим, ветер крепчал, заходили волны, облака сгустились и засверкали молнии. Начиналась буря! Матросы принялись убирать паруса; огромный корабль страшно качало, а ветер так и мчал его по бушующим волнам; вокруг корабля вставали высокие водяные горы… Русалочку буря только забавляла, а морякам приходилось плохо. Корабль трещал, толстые бревна разлетались в щепки, волны перекатывались через палубу; грот-мачта переломилась, как тростинка, корабль перевернулся набок, и вода хлынула в трюм. На минуту сделалось так темно, что хоть глаз выколи; но вот опять блеснула молния, и русалочка вновь увидела всех бывших на корабле людей; каждый спасался, как умел. Русалочка отыскала глазами принца и увидела, как он погрузился в воду, когда корабль разбился на части. Нет, нет, он не должен умирать! И русалочка поплыла между бревнами и досками, совсем забыв, что они всякую минуту могут раздавить и ее. Она приподняла над водой голову принца и предоставила волнам нести их обоих куда угодно.

К утру непогода стихла; от корабля не осталось и щепки; солнце опять засияло над водой. Русалочка откинула со лба принца волосы и поцеловала его в высокий, красивый лоб.

Наконец она увидела твердую землю и высокие, уходящие в небо горы, на вершинах которых белели снега. У самого берега зеленела чудная роща, а повыше стояло какое-то здание вроде церкви или монастыря.

Море врезалось в белый песчаный берег небольшим заливом, где вода была очень тиха, но глубока; сюда-то, к утесу, и приплыла русалочка и положила принца, позаботившись о том, чтобы голова лежала повыше.

В это время в высоком белом здании зазвонили в колокола, и в сад высыпали молодые девушки. Русалочка отплыла подальше и стала ждать: не придет ли кто на помощь бедному принцу.

Ждать пришлось недолго: к принцу подошла одна из девушек и сначала очень испугалась, но скоро собралась с духом и позвала на помощь людей. Затем русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся всем, кто был возле него. А ей он не улыбнулся, он даже не знал, что она спасла ему жизнь! Грустно стало русалочке, и, когда принца увели в большое белое здание, она печально нырнула в воду и уплыла домой. Теперь она стала еще тише, еще задумчивее. Сестры спрашивали ее, что она видела на поверхности моря, но она не рассказала им ничего.

Часто и вечером, и утром приплывала она к тому месту, где оставила принца, но так его и не видела и возвращалась домой с каждым разом все печальнее и печальнее. Наконец она не выдержала и рассказала обо всем одной из своих сестер; за ней узнали и все остальные сестры.

– Поплыли с нами, сестрица! – сказали русалочке сестры и рука об руку поднялись все вместе на поверхность моря близ того места, где стоял дворец принца.

Дворец был из светло-желтого блестящего камня, с большими мраморными лестницами; одна из них спускалась прямо в море. Великолепные вызолоченные купола высились над крышей, а в нишах, между колоннами, окружавшими все здание, стояли мраморные статуи, совсем как живые.

Теперь русалочка знала, где живет принц, и стала приплывать ко дворцу почти каждый вечер или каждую ночь. Ни одна из сестер не осмеливалась подплывать к земле так близко, как она; она же заплывала и в узкий канал, который протекал как раз под великолепным мраморным балконом, бросавшим на воду длинную тень. Тут она останавливалась и подолгу смотрела на молодого принца.

Все больше и больше начинала русалочка любить людей, все сильнее и сильнее тянуло ее к ним; их земной мир казался ей куда больше, нежели ее подводный; они ведь могли переплывать на своих кораблях море, взбираться на высокие горы к самым облакам, а бывшие в их владениях пространства земли с лесами и полями тянулись далеко-далеко! Русалочке очень хотелось побольше узнать о людях и об их жизни, и она обращалась к бабушке.

– Если люди не тонут, – спрашивала русалочка, – тогда они живут вечно, не умирают, как мы?

– Как же! – отвечала старуха. – Они тоже умирают, их век даже короче нашего. Мы живем триста лет, зато, когда нам приходит конец, от нас остается одна пена морская. Нам не дано бессмертной души! У людей, напротив, есть бессмертная душа, которая живет вечно!

– А почему у нас нет бессмертной души? – грустно спросила русалочка. – Я бы отдала все свои триста лет за один день человеческой жизни.

– Вздор! Нечего и думать об этом! – сказала старуха. – Нам тут живется куда лучше, чем людям на земле!

– Значит, и я умру, стану морской пеной, не буду больше слышать музыки волн, не увижу чудесных цветов и красного солнышка! Неужели же я никак не могу обрести бессмертную душу?

– Можешь, – сказала бабушка, – пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя всем сердцем и велит священнику соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу; тогда частица его души сообщится тебе. Но этому не бывать никогда! Ведь то, что у нас считается красивым, твой рыбий хвост, люди находят безобразным; они нимало не смыслят в красоте…

Глубоко вздохнула русалочка и печально посмотрела на свой рыбий хвост.

«Вот он опять катается на лодке! – думала русалочка, слушая звуки валторн, доносившиеся с поверхности моря. – Как я люблю его! Я принадлежу ему всем сердцем! На все бы я пошла ради него и ради бессмертной души! Я поплыву к морской ведьме; может быть, она что-нибудь посоветует или как-нибудь поможет мне!»

И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Тут не было ни цветов, ни даже травы – один только голый серый песок. Русалочке пришлось плыть между бурлящими водоворотами; затем на пути к жилищу ведьмы лежало еще большее пространство, покрытое горячим, пузырившимся илом, это место ведьма называла своим торфяным болотом. За ним уже показалось и само жилище ведьмы, окруженное диковинным лесом: деревья и кусты были полипами – полуживотными-полурастениями, похожими на стоголовых змей, росших прямо из песка; полипы ни на минуту не переставали шевелить всеми своими суставами, от корня до самой верхушки, они хватали гибкими пальцами все, что только им попадалось, и уже никогда не выпускали обратно.

Но вот русалочка очутилась на скользкой поляне, где кувыркались большие, жирные водяные ужи. Посреди поляны был выстроен дом из белых человеческих костей; тут же сидела и сама морская ведьма и кормила жабу.

– Знаю, знаю, зачем ты пришла! – сказала морская ведьма. – Ты хочешь получить вместо своего рыбьего хвоста две подпорки, чтобы ходить, как люди; хочешь, чтобы молодой принц полюбил тебя, а ты получила бы свою бессмертную душу!

И ведьма захохотала.

– Ну ладно, ты пришла в самое время! – продолжала ведьма. – Приди ты завтра поутру, было бы поздно и я не могла бы помочь тебе раньше будущего года. Я изготовлю для тебе питье, ты возьмешь его, поплывешь с ним на берег еще до восхода солнца, сядешь там и выпьешь все до капли; тогда твой хвост раздвоится и превратится в пару чудных, как скажут люди, ножек. Но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят насквозь острым мечом. Зато все, кто увидит тебя, скажут, что такой прелестной девушки они еще не встречали! Ты сохранишь свою плавную скользящую походку – ни одна танцовщица не сравнится с тобой; но помни, что каждый шаг будет причинять тебе нестерпимую боль, так как изранишь свои ножки в кровь. Согласна ли ты?

– Да! – сказала русалочка.

– Помни, – сказала ведьма, – что, если ты примешь человеческий образ, тебе уже не сделаться вновь русалкой! Не видать тебе больше ни морского дна, ни отцовского дома, ни сестер! А если принц не полюбит тебя, ты не получишь бессмертной души. С первой же зарей после его женитьбы на другой твое сердце разорвется на части и ты станешь пеной морской!

– Пусть! – сказала русалочка и побледнела как смерть.

– Ты должна заплатить мне за помощь, – сказала ведьма. – А я недешево возьму! У тебя чудный голос, и им ты думаешь обворожить принца, но ты должна отдать свой голос мне. Я возьму за свой драгоценный напиток самое лучшее, что есть у тебя: я ведь должна примешать к напитку свою собственную кровь, для того чтобы он стал острым, как лезвие меча.

– Что же останется у меня? – спросила русалочка.

– Твое прелестное личико, твоя скользящая походка и твои глаза – довольно, чтобы покорить человеческое сердце! Ну полно, не бойся; высунешь язычок, и я отрежу его в уплату за волшебный напиток!

– Хорошо! – сказала русалочка, и ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить питье.

Ведьма обтерла котел связкой живых ужей, а потом расцарапала себе грудь; в котел закапала черная кровь, от которой стали подниматься клубы пара. Ведьма добавляла в котел новых и новых снадобий. Наконец напиток был готов и имел вид прозрачнейшей ключевой воды!

– Вот! – сказала ведьма, отдавая русалочке напиток; потом отрезала ей язычок, и русалочка стала немая – не могла больше ни петь, ни говорить!

Русалочка не посмела войти в отцовский дворец – она была немая и собиралась покинуть отцовский дом навсегда. Сердце ее было готово разорваться от тоски и печали. Она проскользнула в сад, взяла по цветку с грядки каждой сестры, послала родным тысячу воздушных поцелуев и поднялась на темно-голубую поверхность моря.

Солнце еще не вставало, когда она увидела перед собой дворец принца и присела на великолепную мраморную лестницу. Месяц озарял ее своим чудесным голубым сиянием. Русалочка выпила сверкающий острый напиток, и ей показалось, будто ее пронзили мечом, она потеряла сознание. Когда она очнулась, над морем уже сияло солнце; во всем теле она чувствовала жгучую боль, зато перед ней стоял красавец принц и смотрел на нее черными, как ночь, глазами; она увидела, что вместо рыбьего хвоста у нее две чудесные ножки. Принц спросил, кто она такая и как сюда попала, но она только кротко и грустно смотрела на него темно-голубыми глазами; говорить ведь она не могла. Тогда он взял ее за руку и повел во дворец. С каждым шагом русалочка как будто ступала на острые ножи и иголки; но она терпеливо переносила боль и шла об руку с принцем легкая, воздушная, как водяной пузырек; принц и все окружающие только дивились ее чудной, скользящей походке.

Русалочка стала первой красавицей при дворе, но оставалась по-прежнему немой, не могла ни петь, ни говорить. Красивые рабыни, все в шелку и золоте, появились перед принцем и его царственными родителями и стали петь. Одна из них пела особенно хорошо, и принц хлопал в ладоши и улыбался ей; русалочке стало очень грустно: когда-то и она могла петь, и несравненно лучше! «Ах, если бы он знал, что я навсегда рассталась со своим голосом, чтобы только быть возле него!» Потом рабыни стали танцевать под звуки чудеснейшей музыки; тут и русалочка подняла свои хорошенькие ручки, стала на цыпочки и понеслась в легком, воздушном танце; так не танцевал еще никто! Каждое движение лишь увеличивало ее красоту, одни глаза говорили сердцу больше, чем пение всех рабынь.

День ото дня принц привязывался к русалочке все сильнее и сильнее, но он любил ее только как милое, доброе дитя, сделать же ее своей женой и королевой ему и в голову не приходило.

«Любишь ли ты меня больше всех на свете?» – казалось, спрашивали ее глаза, в то время как принц обнимал ее и целовал в лоб.

– Да, я люблю тебя! – говорил принц. – У тебя доброе сердце, ты предана мне больше всех и похожа на молодую девушку, которую я видел однажды и, верно, больше уж не увижу! Я плыл на корабле, корабль разбился, волны выбросили меня на берег вблизи чудного храма, где служат Богу молодые девушки; самая младшая из них нашла меня на берегу и спасла мне жизнь; я видел ее всего два раза, но ее одну в целом мире мог бы я полюбить! Ты похожа на нее и почти вытеснила из моего сердца ее образ. Она принадлежит святому храму, и вот моя счастливая звезда послала мне тебя, никогда я не расстанусь с тобой!

«Увы! Он не знает, что это я спасла ему жизнь!» – думала русалочка.

Но вот стали поговаривать, что принц женится на прелестной дочери соседнего короля и потому снаряжает свой великолепный корабль в плаванье. Принц поедет к соседнему королю как будто для того, чтобы ознакомиться с его страной, а на самом деле, чтобы увидеть принцессу; с ним отправится большое посольство. Русалочка на эти речи только покачивала головой и смеялась – она ведь лучше всех знала мысли принца.

– Я должен ехать! – говорил он ей. – Мне надо увидеть прекрасную принцессу; этого требуют мои родители, но они не станут принуждать меня жениться на ней, я же никогда не полюблю ее!

И вот корабль вошел в гавань великолепной столицы соседнего королевства. Начались празднества, балы следовали за балами, но принцессы не было, – она воспитывалась где-то далеко в монастыре, куда ее отдали учиться всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она. Русалочка жадно смотрела на нее и не могла не признать, что лица милее и прекраснее она еще не видала. Кожа на лице принцессы была такая нежная, прозрачная, а из-за длинных темных ресниц улыбались темно-синие кроткие глаза.

– Это ты! – сказал принц. – Ты спасла мне жизнь, когда я лежал на берегу моря!

И он крепко прижал к сердцу свою невесту.

– Ах, как я счастлив! – сказал он русалочке. – То, о чем я не смел и мечтать, сбылось! Ты порадуешься моему счастью, ты ведь так любишь меня!

Русалочке показалось, что сердце ее вот-вот разорвется от боли…

Колокола в церкви звонили, по улицам разъезжали герольды, оповещая народ о помолвке принцессы. Жених и невеста подали друг другу руки и получили благословение епископа.

В тот же вечер жених с невестой должны были отплыть на родину принца; на палубе корабля был раскинут шатер из золота и пурпура; в шатре возвышалось чудное ложе для новобрачных. Корабль легко и плавно скользнул по волнам и понесся вперед.

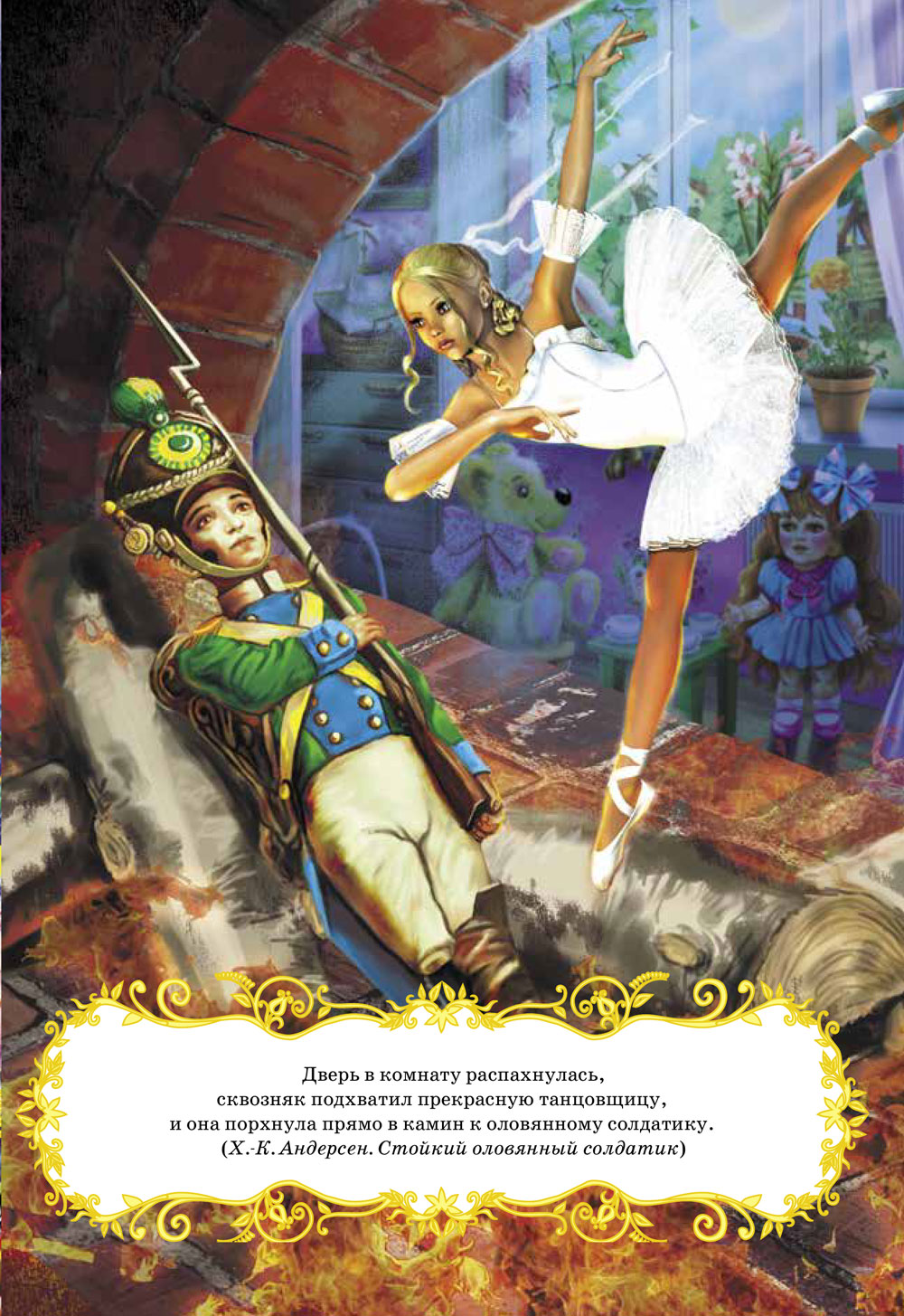

Как только смерклось, на корабле зажглись сотни разноцветных фонариков, а матросы стали весело плясать на палубе. Русалочка вспомнила, как она впервые всплыла на поверхность моря и увидела то же великолепие и веселье на корабле. И вот она понеслась в быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая коршуном. Никогда еще она не танцевала так чудесно! Ее нежные ножки резало, как ножами, но она не чувствовала боли – сердцу ее было еще больнее. Принц же целовал красавицу невесту, а она играла его черными волосами; наконец рука об руку удалились они в свой великолепный шатер.

На корабле все стихло, один рулевой остался у руля. Русалочка оперлась белыми руками о борт и, обернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который, как она знала, должен был убить ее. И вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры; их длинные роскошные волосы не развевались больше по ветру – они были обрезаны.

– Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавить тебя от смерти! Она дала нам вот этот нож – видишь, какой он острый? Прежде чем взойдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца, и когда кровь его брызнет тебе на ноги, они опять срастутся в рыбий хвост и ты опять станешь русалкой, спустишься к нам в море и проживешь свои триста лет, прежде чем сделаешься соленой морской пеной. Но спеши! Или он, или ты – один из вас должен умереть до восхода солнца!

С этими словами они глубоко вздохнули и погрузились в море.

Русалочка приподняла пурпурную занавесь шатра и увидела, что головка прелестной невесты покоится на груди принца. Русалочка наклонилась и поцеловала его в прекрасный лоб, посмотрела на небо, где разгоралась утренняя заря, потом посмотрела на острый нож и опять устремила взор на принца, который во сне произнес имя своей невесты – она одна была в его мыслях! – и нож дрогнул в руках русалочки. Еще минута – она бросила его в волны, которые покраснели, точно окрасились кровью, в том месте, где он упал. Еще раз посмотрела она на принца, бросилась с корабля в море и почувствовала, как ее тело расплывается пеной. Над морем поднялось солнце; русалочка не чувствовала смерти: она видела ясное солнышко и каких-то прозрачных чудных созданий, сотнями реявших над ней. Голоса их звучали как музыка. У них не было крыльев, и они носились по воздуху только благодаря своей собственной легкости. Русалочка увидала, что и у нее такое же тело, как у них, и что она все больше и больше отделяется от морской пены.

– К кому я иду? – спросила она, поднимаясь на воздух, и ее голос звучал такой же дивною неземною музыкой, какой не в силах передать никакие земные звуки.

– К дочерям воздуха! – ответили ей воздушные создания. – У русалки нет бессмертной души, и обрести ее она не может иначе, как благодаря любви человека. У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они сами могут приобрести ее себе добрыми делами. Мы прилетели в жаркие страны, где люди гибнут от знойного, зачумленного воздуха, и навеваем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и приносим с собой людям исцеление и отраду. По прошествии же трехсот лет, во время которых мы творим посильное добро, мы получаем в награду бессмертную душу. Ты, бедная русалочка, всем сердцем стремилась к тому же, что и мы, ты любила и страдала, подымись же вместе с нами в заоблачный мир. Теперь ты сама сможешь обрести себе бессмертную душу.

И русалочка потянула свои прозрачные руки к солнцу и в первый раз почувствовала у себя на глазах слезы.

На корабле за это время все опять пришло в движение, и русалочка увидала, как принц с невестой искали ее. Печально смотрели они на волнующуюся морскую пену, точно знали, что русалочка бросилась в волны. Невидимо поцеловала русалочка красавицу невесту в лоб, улыбнулась принцу и поднялась вместе с другими детьми воздуха к розовым облакам, плававшим в небе.

Никто не знает столько историй, сколько Оле-Лукойе.

Вечером Оле-Лукойе в одних чулках поднимается по лестнице, потом неслышно заходит в комнату и слегка брызгает детям в глаза сладким молоком. Веки у детей начинают слипаться, а он подкрадывается сзади и начинает легонько дуть им в затылок. Это совсем не больно – Оле-Лукойе хочет только уложить детей в постель! А потом он начинает рассказывать истории.

На Оле-Лукойе шелковый кафтан, который отливает то голубым, то зеленым, то красным; под мышками у него зонтики: один с картинками – его он раскрывает над хорошими детьми, и тогда им снятся волшебные сказки, другой совсем простой – его он раскрывает над нехорошими детьми, и они ничего не видят во сне!

Понедельник

– Теперь украсим комнату! – сказал Оле-Лукойе, уложив Яльмара в постель.

Все комнатные цветы превратились в большие деревья, а комната – в беседку. Ветви деревьев были усеяны цветами, а плоды блестели, как золотые.

Вдруг в ящике стола раздались ужасные стоны.

– Что такое? – сказал Оле-Лукойе и выдвинул ящик.

Оказывается, сердилась аспидная доска: в решение написанной на ней задачи вкралась ошибка, и все вычисления готовы были рассыпаться; грифель очень хотел помочь, но не мог. Стонала и тетрадь Яльмара! На каждой странице стояли большие буквы, а с ними рядом маленькие, это была пропись; сбоку же были другие буквы, воображавшие, что держатся так же твердо. Их писал Яльмар, и они, казалось, спотыкались об линейки, на которых должны были стоять.

– Вот как надо держаться! – говорила пропись. – Вот так, с легким наклоном вправо!

– Ах, мы не можем, – отвечали буквы Яльмара.

– Так вас надо немного подтянуть! – сказал Оле-Лукойе.

– Ой, нет! – закричали буквы и выпрямились так, что приятно было смотреть.

– Теперь нам не до историй! – сказал Оле-Лукойе. – Будем учиться писать!

И он дописал все буквы Яльмара так, что они стояли уже ровно и бодро, как и пропись. Но утром, когда Яльмар проснулся, они выглядели такими же жалкими, как прежде.

Вторник

Оле-Лукойе дотронулся своей волшебной брызгалкой до мебели, и все вещи сейчас же начали болтать. Оле-Лукойе дотронулся до картины, и нарисованные на ней птицы запели, ветви деревьев зашевелились, а облака понеслись по небу.

Оле приподнял Яльмара к раме, и мальчик стал прямо в высокую траву на картине. Он побежал к воде и уселся в лодку. Она была выкрашена в красное с белым, паруса блестели, и лебеди с золотыми коронами повлекли ее вдоль зеленых лесов. Рыбы с серебяной и золотой чешуей плыли за лодкой, птицы летели за Яльмаром, комары танцевали, майские жуки гудели.

По берегам реки высились хрустальные и мраморные дворцы; на балконах их стояли принцессы – знакомые Яльмару девочки, с которыми он часто играл.

Каждая держала в правой руке обсахаренного пряничного поросенка. Яльмар, проплывая мимо, хватался за один конец пряника, принцесса крепко держалась за другой, и пряник разламывался пополам, каждый получал свою долю. На часах стояли маленькие принцы. Они отдавали Яльмару честь золотыми саблями и осыпали его изюмом и оловянными солдатиками!

Проплыл он и через город, где жила его старая няня. Она кланялась и посылала ему воздушные поцелуи.

Цветы танцевали, а ивы кивали…

Среда

Ну и дождь лил! Когда Оле-Лукойе открыл окно, оказалось, что вода стоит вровень с подоконником, а к самому дому причалил корабль.

– Хочешь прогуляться, Яльмар? – спросил Оле. – Побываешь ночью в чужих землях, а к утру – опять дома!

И вот Яльмар очутился на корабле. Погода сейчас же прояснилась. Они уплыли так далеко, что земля совсем скрылась из глаз. Аисты летели в чужие теплые края длинной вереницей, один за другим. Они были в пути уже много-много дней, и один из них так устал, что крылья отказывались ему служить. Он летел позади всех, потом отстал и начал опускаться все ниже и ниже… Скоро он задел за мачту корабля, скользнул по снастям и упал прямо на палубу.

Юнга посадил его в птичник к курам, уткам и индейкам. Бедняга аист уныло озирался кругом.

Индейский петух надулся, утки пятились…

Аист рассказал им про жаркую Африку, про пирамиды и страусов, которые носятся по пустыне с быстротой диких лошадей, но утки ничего не поняли:

– Ну не дурак ли?

Аист замолчал и стал думать об Африке.

Но Яльмар открыл дверцу, поманил аиста, и тот выпрыгнул к нему на палубу – он уже успел отдохнуть. Аист как будто поклонился Яльмару в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и полетел в теплые края. Куры закудахтали, утки закрякали, а индейский петух так надулся, что гребешок у него весь налился кровью.

– Завтра из вас сварят суп! – сказал Яльмар и проснулся опять в своей маленькой кроватке.

Четверг

– Только не пугайся! – сказал Оле-Лукойе. – Я сейчас покажу тебе мышку! – И правда, в руке у него была хорошенькая мышка. – Она пришла пригласить тебя на свадьбу! Две мышки собираются сегодня ночью пожениться. Живут они под полом в кладовой твоей матери.

– А как же я пролезу сквозь маленькую дырочку в полу? – спросил Яльмар.

Оле-Лукойе дотронулся до мальчика своей волшебной брызгалкой, и Яльмар вдруг сделался ростом с палец.

– Теперь можно одолжить мундир у оловянного солдатика. Мундир ведь так красит, а ты идешь в гости!

Яльмар переоделся и стал похож на оловянного солдатика.

– Прошу, садитесь в наперсток вашей матушки, – сказала Яльмару мышка. – Я имею честь отвезти вас.

И они поехали на мышиную свадьбу.

Проскользнув в дыру, прогрызенную мышами в полу, они попали в длинный узкий коридор, где только и можно было проехать в наперстке. Коридор был ярко освещен гнилушками.

– Правда, чудный запах? – спросила мышка. – Весь коридор смазан салом!

Наконец они добрались до зала, где праздновали свадьбу. Справа стояли мышки-дамы, слева – мышки-кавалеры, а посредине, на выеденной корке сыра, – жених с невестой.

Гости все прибывали. Мыши чуть не давили друг друга, и счастливую парочку оттеснили к самым дверям, так что никто больше не мог ни войти, ни выйти. Зал тоже был смазан салом, другого угощения не было. На десерт гостей обносили горошиной, на которой одна родственница новобрачных выгрызла их имена, то есть, конечно, только первые буквы!

Все мыши сказали, что свадьба была великолепна и что они очень приятно провели время.

Яльмар поехал домой. Он побывал в знатном обществе, хоть и пришлось съежиться и надеть мундир оловянного солдатика.

Пятница

– Даже не верится, сколько пожилых людей хотят залучить меня к себе! – сказал Оле-Лукойе. – Особенно те, кто сделал что-нибудь плохое. «Миленький Оле, – говорят они мне, – мы не можем сомкнуть глаз, лежим без сна всю ночь напролет и видим вокруг себя все свои дурные дела. Они, точно гадкие маленькие тролли, сидят по краям постели и брызжут на нас кипятком. Хоть бы ты пришел и прогнал их. Мы бы с удовольствием заплатили тебе, Оле! Спокойной ночи! Деньги на окне!» Что мне деньги?! Я ни к кому не прихожу за деньги!

– А что мы будем делать сегодня ночью? – спросил Яльмар.

– Не хочешь ли опять побывать на свадьбе? Большая кукла твоей сестры, та, что зовется Германом, хочет повенчаться с куклой Бертой; а еще сегодня день рождения куклы, и потому готовится много подарков!

– Знаю, знаю! – сказал Яльмар. – Как только куклам нужно новое платье, сестра празднует их день рождения или свадьбу.

– А сегодня ночью будет сто первый и, значит, последний! Оттого и готовится что-то необыкновенное.

На столе был домик из картона, окна его были освещены, и все оловянные солдатики держали ружья на караул. Жених с невестой задумчиво сидели на полу, прислонившись к ножке стола. Оле-Лукойе, нарядившись в бабушкину черную юбку, обвенчал их. Затем молодые получили подарки.

– Поедем теперь на дачу или отправимся за границу? – спросил молодой.

На совет пригласили ласточку и старую курицу. Ласточка рассказала о теплых краях, где зреют сочные, тяжелые кисти винограда, где воздух мягок, а горы расцвечены такими красками, о каких здесь и понятия не имеют.

– Зато там нет капусты! – сказала курица. – Ах, какая она зеленая! Что может быть красивее?!

– Да ведь кочаны похожи как две капли воды! – сказала ласточка. – К тому же здесь так часто бывает дурная погода.

– Ну, к этому можно привыкнуть! – сказала курица.

– А какой тут холод! Того и гляди замерзнешь!

– И хорошо для капусты! – сказала курица. – К тому же и у нас бывает тепло! Вот четыре года тому назад лето стояло у нас целых пять недель! Да какая жарища-то была! Все задыхались! И у нас нет ядовитых тварей, как там! И разбойников! – Курица заплакала. – Я ведь тоже путешествовала! Целых двенадцать миль проехала в бочонке! И никакого удовольствия нет в путешествии!

– Да, курица – особа вполне достойная! – сказала новобрачная. – Мне тоже не нравится ездить по горам – то вверх, то вниз! Лучше мы поедем в деревню и будем гулять в огороде с капустой.

На том и порешили.

Суббота

– Взгляни на этих китайцев! – сказал Оле и раскрыл над Яльмаром свой красивый зонтик.

Зонтик был похож на большую китайскую чашу, расписанную голубыми деревьями и узенькими мостиками, на которых стояли маленькие китайцы и кивали головами.

– Сегодня надо будет принарядить весь мир! – продолжал Оле. – Завтра ведь праздник, воскресенье! Сейчас я пойду на колокольню – посмотрю, вычистили ли церковные карлики все колокола, иначе они плохо будут звонить завтра; потом в поле – посмотрю, смел ли ветер пыль с травы и листьев. Самое же трудное – снять с неба и почистить все звезды. Приходится нумеровать каждую звезду и каждую дырочку, где она сидела, чтобы потом каждую поставить на свое место, иначе они не будут держаться и посыплются с неба одна за другой!

– Послушайте! – сказал вдруг висевший на стене старый портрет. – Я прадедушка Яльмара и очень вам признателен за то, что вы рассказываете мальчику сказки, но звезды нельзя снимать с неба и чистить. Звезды – такие же небесные тела, как наша Земля!

– Спасибо тебе, прадедушка! – отвечал Оле-Лукойе. – Ты – глава семьи, но я все-таки старше тебя! Римляне и греки звали меня богом сновидений! Я всегда был вхож в знатнейшие дома и знаю, как обходиться и с большими, и с малыми. Можешь теперь рассказывать сам!

И Оле-Лукойе ушел, взяв под мышку свой зонтик.

– Ну, уж нельзя и высказать своего мнения! – сказал старый портрет.

Тут Яльмар проснулся.

Воскресенье

– Добрый вечер! – сказал Оле-Лукойе.

Яльмар кивнул ему, вскочил и повернул прадедушкин портрет лицом к стене, чтобы он опять не вмешался в разговор.

– Я покажу тебе своего брата, его тоже зовут Оле-Лукойе, – сказал Оле-Лукойе. – Но он знает только две сказки: одна бесподобно хороша, а другая так ужасна, что… да нет, невозможно даже и сказать как!

Оле-Лукойе приподнял Яльмара, поднес его к окну и сказал:

– Сейчас ты увидишь моего брата, другого Оле-Лукойе. Кафтан на нем расшит серебром, за плечами развевается черный бархатный плащ! Смотри!

И Яльмар увидел, как мчится во весь опор другой Оле-Лукойе и сажает к себе на лошадь и старых, и малых. Тех, у кого были отличные или хорошие отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им чудесную сказку, а тех, у кого были плохие, – позади себя, и они должны были слушать страшную сказку. Они тряслись от страха, плакали и хотели спрыгнуть с лошади, но не могли, потому что сразу крепко прирастали к седлу.

– А я не боюсь его! – сказал Яльмар.

– И нечего бояться! – ответил Оле. – Смотри только, чтобы у тебя всегда были хорошие отметки!

– Вот это поучительно! – пробурчал прадедушкин портрет. – Все-таки не мешает иногда высказать свое мнение.

Он был очень доволен.

Вот и вся история об Оле-Лукойе! А вечером пусть он сам расскажет тебе что-нибудь.

Жил-был очень богатый купец. Но он внезапно умер, и все деньги достались его сыну. Тот зажил очень весело, и скоро осталось у него только четыре скиллинга, старый халат да пара туфель-шлепанцев. Друзья и знать его больше не хотели, но один из них, человек добрый, прислал ему старый сундук! Отлично, но укладывать в сундук было нечего, вот он и уселся в сундук сам! А сундук был не простой. Стоило нажать на замок – и сундук взвивался в воздух.

Купеческий сын так и сделал. Сундук вылетел с ним в трубу и понесся под самыми облаками! Купеческий сын прилетел в Турцию, зарыл сундук в лесу в кучу сухих листьев, а сам отправился в город – тут он не стеснялся своего наряда, ведь в Турции все ходят в халатах и туфлях.

На улице встретилась ему женщина с ребенком, и он сказал ей:

– Послушай, женщина! Что это за большой дворец тут, у самого города, еще окна так высоко от земли?

– Тут живет принцесса! – ответила та. – Ей предсказано, что она будет несчастна по милости своего жениха, вот к ней и не смеет являться никто иначе, как в присутствии самих короля с королевой.

– Спасибо! – сказал купеческий сын.

Он пошел в лес, уселся в свой сундук, прилетел прямо на крышу дворца и влез к принцессе в окно. Принцесса спала на диване и была так хороша, что он не удержался и поцеловал ее. Она проснулась и очень испугалась, но купеческий сын сказал, что он турецкий бог, прилетевший к ней по воздуху. Они уселись рядом, и он стал рассказывать ей сказки. А потом он посватался, и принцесса согласилась выйти за него.

– Но вы должны здесь быть в субботу! – сказала она. – Ко мне придут король с королевой. Они будут очень польщены тем, что я выхожу замуж за турецкого бога, но вы постарайтесь рассказать им сказку получше. Мать любит слушать что-нибудь поучительное и серьезное, а отец – веселое.

Принцесса подарила ему саблю, выложенную червонцами, а их-то ему недоставало. Он купил себе новый халат, а затем уселся в лесу сочинять сказку. В субботу король и королева пришли к принцессе, и купеческого сына приняли очень хорошо.

– Расскажите что-нибудь серьезное, поучительное, – сказала королева.

– Но чтобы и посмеяться можно было! – добавил король.

– Хорошо! – ответил купеческий сын и стал рассказывать. – Жила-была пачка серных спичек, очень гордых своим высоким происхождением: глава их семьи, сосна, была крупнейшим и старейшим деревом в лесу. Теперь спички лежали на полке между огнивом и старым железным котелком и рассказывали о своем детстве. «Да, хорошо нам жилось, – говорили они. – Но вот пришли как-то дровосеки, и погибла вся наша семья! Ствол получил место грот-мачты на великолепном корабле, ветви разбрелись кто куда, а нам вот выпало служить светочами для черни. Вот ради чего очутились на кухне такие важные господа, как мы!»

«С самого появления на свет меня беспрестанно чистят, скребут и ставят на огонь, – сказал котелок. – Я занимаю в доме первое место. Все мы здесь домоседы, только ведро иногда бывает во дворе, а новости мы узнаем от корзинки для провизии – она часто ходит на рынок, но у нее уж чересчур резкий язык».

«Что ты разболтался?!» – сказало вдруг огниво.

«Побеседуем о том, кто из нас важнее!» – сказали спички.

«Нет, я не люблю говорить о себе, – сказала глиняная миска. – Будем просто беседовать! Я расскажу кое-что, что будет понятно всем и каждому. На берегу родного моря, под тенью буков…»

«Чудесно!» – сказали тарелки.

«Там в одной семье провела я свою молодость. Вся мебель была полированная, пол чисто вымыт, а занавески на окнах сменялись каждые две недели».

«Как вы интересно рассказываете! – сказала метла. – В вашем рассказе так и слышна женщина, чувствуется какая-то особенная чистоплотность!»

«Да, да!» – сказало ведро.

Глиняная миска продолжала свой рассказ, и конец был не хуже начала. Тарелки загремели от восторга, а метла достала из ящика зелень петрушки и увенчала ею миску.

«Теперь мы потанцуем!» – сказали угольные щипцы и пустились в пляс. Старая обивка на стуле, что стоял в углу, не выдержала такого зрелища и лопнула!

«А нас увенчают?» – спросили щипцы, и их тоже увенчали.

«Все это чернь!» – думали спички.

Теперь самовар должен был спеть. Но он важничал и хотел петь, только стоя на столе у господ.

«Что ж, если самовар не хочет петь, не надо! – сказало старое гусиное перо. – За окном висит клетка, а в ней – соловей. Пусть он споет!»

«Это неприлично – слушать какую-то пришлую птицу! – сказал большой медный чайник. – Пусть рассудит корзинка для провизии!»

«Разве так следует проводить вечера? – сказала корзинка. – Неужели нельзя поставить дом на надлежащую ногу? Каждый бы тогда знал свое место, и я руководила бы всеми! Тогда дело пошло бы совсем иначе».

«Давайте шуметь!» – закричали все.

Вдруг дверь отворилась, вошла служанка, и все присмирели. Но не было ни единого горшка, который не мечтал про себя о своей знатности и о том, что он мог бы сделать. «Уж если бы взялся за дело я, пошло бы веселье!» – думал каждый. Служанка взяла спички и зажгла ими свечку. Как они зафыркали, загораясь! «Теперь все видят, что мы здесь самые знатные! – думали они. – Сколько от нас блеска и света!» Но тут они сгорели.

– Чудесная сказка! – сказала королева. – Я точно сама была в кухне вместе со спичками! Да, ты достоин нашей дочери.

– Конечно! – сказал король. – Свадьба состоится в понедельник!

Вечером в городе устроили иллюминацию. Уличные мальчишки кричали «ура!» и свистели. «Надо и мне придумать что-нибудь!» – подумал купеческий сын. Он накупил ракет, хлопушек, сложил все это в свой сундук и взвился в воздух. Никогда еще турки не видели такого фейерверка. Теперь все поверили, что на принцессе женится сам турецкий бог. Вернувшись в лес, купеческий сын подумал: «Надо пойти в город послушать, что там говорят обо мне!» Сколько рассказов ходило по городу! Каждый рассказывал об увиденном по-своему, но все твердили, что это было дивное зрелище.

– Я видел бога! – говорил один. – Глаза у него были как звезды, а борода – как морская пена!

– Бог летел в огненном плаще! – рассказывал другой. – А из складок выглядывали ангелочки…

На другой день должна была состояться свадьба. Купеческий сын вернулся в лес, чтобы сесть в сундук, но не нашел его. Сундук сгорел! В него попала искра от фейерверка, сундук тлел и наконец вспыхнул, и от него осталась только зола.

Купеческий сын так и не смог прилететь к своей невесте. Она целый день стояла на крыше, дожидаясь его, и ждет до сих пор! А он ходит по свету и рассказывает сказки, но не такие веселые, какой была его первая сказка о спичках.

Жил-был принц. Он хотел жениться на принцессе, но только на настоящей. В поисках настоящей принцессы он объехал уже весь мир, но никак не мог понять, настоящие ли принцессы ему встречаются. Пришлось ему ни с чем вернуться домой.

Как-то вечером поднялась буря. В городские ворота постучали, и старый король пошел открывать.

У ворот стояла девушка. Вода стекала с ее волос и платья, а она уверяла, что настоящая принцесса.

«Ну, это мы узнаем!» – подумала старая королева, но ничего не сказала.

Она пошла в опочивальню, сняла с кровати все тюфяки и подушки, положила на доски горошину, а потом взяла двадцать тюфяков и положила их на горошину, а на тюфяки еще двадцать пуховых перин. На эту кровать уложили на ночь принцессу.

Утром ее спросили, как ей спалось.

– Ужасно! – воскликнула принцесса. – Я всю ночь не могла уснуть. Я лежала на чем-то твердом, и теперь у меня все тело в синяках!

Так все и поняли, что она – настоящая принцесса. Ведь она почувствовала горошину через двадцать тюфяков и двадцать пуховых перин! Такой нежной может быть только настоящая принцесса. И принц взял ее в жены.

А горошину отдали в кунсткамеру.

Жил-был принц. Королевство у него было очень маленькое, а сам он был очень беден. Все, что у него было, – это славное имя. Но все-таки он решил жениться не на ком-нибудь, а на императорской дочери.

На могиле у отца принца вырос розовый куст. Он цвел один раз в пять лет, и на нем распускалась всего одна роза. Но она была так прекрасна и аромат ее был таким тонким и нежным, что каждый, кому довелось увидеть ее, забывал о своих бедах.

А еще у принца был соловей, и пел он так, как будто знал все мелодии на свете, и песни его были удивительной усладой для слуха.

Принц решил подарить розу и соловья принцессе. Слуги положили их в серебряные ларцы и отправили во дворец.

Увидев подарки, принцесса радостно захлопала в ладоши. Открыли первый ларец, и появилась прекрасная роза.

– Как она прелестна! – сказали фрейлины и император. – Какая чудесная работа!

Принцесса прикоснулась к розе и чуть не разрыдалась.

– Какой ужас! – сказала она. – Роза не искусственная, а настоящая!

– Какой ужас! – повторили за ней фрейлины.

Открыли второй ларец, и соловей тут же запел.

– Но это же не искусственная, а настоящая птица! – воскликнула принцесса. – Ужасно! Пусть она улетит!

Тогда принц вымазал себе лицо черной краской, надвинул шапку на самые брови и пришел в императорский дворец.

– Не дадите ли вы мне работу? – спросил он императора.

– Много вас таких! – был ответ. – Но, пожалуй, оставайся: мне как раз нужен свинопас!

Принц поселился в жалкой каморке рядом со свинарником. К вечеру он смастерил горшочек и украсил его бубенчиками. Когда в нем варили еду, бубенчики названивали песенку. А если подержать над паром руку, можно было узнать, что любой из жителей города готовит сегодня на обед!

Однажды принцесса вместе с фрейлинами отправилась на прогулку и услышала чудесную музыку. Она даже остановилась: ведь только одну эту мелодию она и умела наигрывать на фортепиано!

– Как хорошо образован свинопас! – сказала она. – Спросите у него, сколько стоит этот инструмент!

Одна из фрейлин отправилась на задний двор.

– Сколько ты хочешь за горшочек? – спросила она свинопаса.

– Десять поцелуев принцессы! – ответил тот.

– Это невозможно! – возмутилась фрейлина.

– Дешевле не выйдет!

– Сколько он просит? – с нетерпением спросила принцесса, когда фрейлина вернулась.

– О, это ужасно! – воскликнула фрейлина.

И шепотом передала принцессе слова свинопаса.

Принцесса разгневалась, но тут опять послышался звон бубенчиков, и играли они так чудесно!

– Не возьмешь ли ты десять поцелуев моих фрейлин? – обратилась принцесса к свинопасу.

– Нет уж! – ответил свинопас. – Горшочек стоит ровно десять поцелуев принцессы!

– Невежа! – сказала принцесса. – Станьте вокруг, чтобы нас никто не увидел! – велела она фрейлинам.

Фрейлины обступили ее, свинопас получил десять поцелуев принцессы, а принцесса – горшочек.

Целый вечер и следующий день горшочек был на огне, и вскоре принцесса и фрейлины узнали, что готовится на каждой кухне города. Фрейлины прыгали от радости:

– Мы знаем, у кого сегодня суп и блинчики! Мы знаем, у кого каша и котлеты!

А свинопас тем временем смастерил трещотку, которая могла играть все танцы, какие только есть.

– Я никогда не слышала ничего лучше! – заметила принцесса, прогуливаясь по саду. – Спросите свинопаса, сколько он хочет за этот инструмент.

– Сто поцелуев принцессы! – ответил свинопас.

– Он ужасен! – сказала принцесса и пошла по дорожке прочь, но передумала.

– Хорошо! – сказала она. – Я дам ему десять поцелуев, как и вчера!

Однако свинопас не согласился.

– Сто поцелуев принцессы! – повторил он фрейлине. – Если нет – трещотка останется у меня.

И снова фрейлины обступили принцессу, а свинопас стал ее целовать.

– А это что такое возле свинарника? – спросил император, выйдя на балкон. – Что-то опять фрейлины выдумали! Не пойти ли посмотреть?

Он спустился в сад, подкрался к фрейлинам, но они считали поцелуи и поэтому его не заметили.

– Это что такое?! – закричал император, увидев, что свинопас целует принцессу. – Что за шутки?! – И швырнул в них туфлей. – Вон! – закричал он рассерженно и выгнал и дочь, и свинопаса из своей страны.

– Какая же я несчастная! – плакала принцесса.

А свинопас зашел за дерево, стер с лица черную краску, сбросил грязную одежду и шапку и появился перед принцессой.

– Ты не захотела выйти замуж за честного принца! – сказал он. – Ты не поняла, как прекрасны соловей и роза, а свинопаса целовала, чтобы получить глупые игрушки! Поделом тебе!

И он ушел в свое королевство.

Жил-был король, который больше всего на свете любил новые наряды.

Случилось так, что в город, где жил король, приехали двое мошенников. Они назвали себя ткачами и объявили, что могут соткать лучшую в мире ткань. Они говорили, что наряд, сшитый из нее, становится невидимым для любого человека, который ужасно глуп или сидит не на своем месте.

Король обрадовался и велел очень хорошо заплатить мошенникам за то, чтобы они поскорее соткали чудесную ткань.

Мошенники делали вид, что работают до поздней ночи, требовали самый тонкий шелк и чистейшее золото, но на станках у них ничего не было. Они только притворялись, что ткут несуществующие нити.

Король хотел посмотреть на их работу, но тут же испугался, что не увидит замечательной ткани. А показаться глупцом или не годящимся для своего места ему не хотелось, вот он и послал к мошенникам своего честного старого министра.

Министр пришел к мошенникам и ничегошеньки не увидел!

«Неужели я не гожусь для своего места? Неужели я глупец? – испуганно подумал он. – Нет, нельзя признаваться!»

– Как это прекрасно! – сказал старый министр.

Посылал король к мошенникам и других министров, но все они уверяли, что прекраснее ткани и искуснее мастеров никогда не видели.

Скоро весь город говорил о чудесной ткани. И вот сам король решился наконец посмотреть на нее.

На станках не было ни одной нитки, а мошенники изо всех сил делали вид, что работают!

«Неужели я не гожусь для своего места?» – испугался король.

– Как красиво! – сказал он.

И все придворные закивали головами и сказали:

– Эта ткань прекрасна, ваше величество! Сшейте из нее наряд к завтрашнему шествию!

И король удостоил каждого из мошенников звания придворного ткача.

Всю ночь мошенники делали вид, что снимают ткань со станков, режут ее ножницами, шьют иглой без нитки, и наконец сказали, что наряд готов!

– Примерьте наряд, ваше величество! – сказали мошенники.

Король разделся, и обманщики сделали вид, будто надевают на него новую одежду, застегивают камзол, поправляют мантию…

– Как вам идет! Как замечательно сидит! – в один голос сказали придворные.

А король вертелся перед зеркалом.

– Я готов к шествию, – сказал король.

Король шел во главе процессии, а люди на улицах города говорили:

– Новый наряд короля и вправду бесподобен!

Никто не хотел признаться, что ничего не видит, ведь это означало бы, что он или глупец, или сидит не на своем месте!

– А король-то голый! – крикнул вдруг какой-то ребенок.

– Послушайте-ка, что он говорит! Это говорит невинный младенец! – сказал его отец.

И от одного к другому люди стали передавать:

– Король голый! Ребенок говорит, что король голый!

– Король голый! – закричали наконец все люди.

Королю стало не по себе: ему казалось, что люди правы. Но он шел еще величавее, а камергеры несли за ним шлейф, которого не было.

Жил-был маленький Тук. Звали-то его вовсе не Туком, он сам прозвал себя так, когда еще не умел хорошенько говорить: «Тук» должно было значить на его языке «Карл». Туку приходилось нянчить свою сестренку Густаву, которая была намного меньше его, и в то же время учить уроки, а эти два дела никак не ладились одновременно. Бедняга малец держал сестрицу на коленях и пел ей песенки, пытаясь выучить задание по географии. На завтра задано было выучить все города в Зеландии и знать о них все, что только можно.

Наконец вернулась его мать, которая уходила куда-то, и взяла Густаву. Тук – живо к окну да за книгу, и читал, читал чуть не до слепоты: в комнате становилось все темнее и темнее, а матери не на что было купить свечку.

– Вон идет старая прачка, – промолвила мать, глядя в окно. – Она и сама-то еле ходит, а тут еще приходится тянуть ведро с водой. Будь хорошим мальчиком, Тук, выбеги да помоги бабушке!

Тук сейчас же выбежал и помог, но, когда вернулся в комнату, было уже совсем темно. Пришлось ему ложиться спать. Постелью Туку служила старая деревянная скамья со спинкой и с ящиком под сиденьем. Он лег, но все не переставал думать о своем уроке: о городах Зеландии и обо всем, что рассказывал о них учитель. Следовало бы ему еще раз прочесть урок, да было уже поздно, и мальчик сунул книгу себе под подушку: он слышал, что это отличное средство для того, чтобы запомнить урок, но особенно-то полагаться на него, конечно, нельзя.

И вот Тук лежал в постели и все думал, думал. Вдруг кто-то поцеловал его в глаза и в губы – он в это время и спал и как будто бы не спал, – и он увидал перед собою старушку прачку. Она ласково поглядела на него и сказала:

– Грешно было бы, если бы ты не знал завтра своего урока. Ты помог мне, теперь и я помогу тебе. Господь же не оставит тебя своею помощью никогда!

В ту же минуту страницы книжки, что лежала под головой Тука, зашелестели и стали перевертываться. Затем раздалось:

– Куд-кудах!

Это была курица, да еще из города Кёге!

– Я курица из Кёге! – И она сказала Туку, сколько в Кёге жителей, а потом рассказала про битву, которая тут происходила, – это было даже лишнее: Тук и без того знал об этом.

– Коррамба! – и что-то свалилось; это упал на постель деревянный попугай, служивший мишенью в обществе стрелков города Преете. Птица сказала мальчику, что в этом городе столько же жителей, сколько у нее рубцов на теле, и похвалилась, что Торвальдсен был одно время ее соседом. – Буме! Я славлюсь чудеснейшим местоположением!

Но маленький Тук уже не лежал в постели, а вдруг очутился верхом на жеребце, который рванул в галоп. Он сидел позади разодетого рыцаря в блестящем топхельме с развевающимся султаном. Они проехали лес и очутились в старинном городе Вордипгборге. Это был большой и оживленный город; на холме города возвышался королевский замок, в окнах которого ярко светились огни. В замке давали бал. Король Вальдемар танцевал в кругу роскошных молодых фрейлин.

Но вот настало утро, и едва взошло солнце, город с королевским замком растаял, башни исчезли одна за другой, и под конец на холме осталась всего одна башенка, а сам городок стал маленьким, бедным; школьники, спешившие в школу с книжками под мышками, говорили: «У нас в городе две тысячи жителей!» – но на самом деле и того не было.

Маленький Тук опять очутился в постели; ему казалось, что он грезит наяву; кто-то опять стоял возле него.

– Маленький Тук! Маленький Тук! – послышалось ему. Это говорил маленький морячок, как будто бы юнга, а все-таки не юнга. – Я привез тебе привет из Корсёра. Вот город с будущим! У него свои почтовые кареты и пароходы. Когда-то его считали жалким городишкой, но это мнение уже устарело. «Я лежу на море! – говорит Корсёр. – У меня есть шоссейные дороги и парк! Я произвел на свет поэта, да еще какого веселого, а ведь не все поэты веселы! Я даже собирался послать один из своих кораблей в плаванье вокруг всего земного шара!.. И как чудно я пахну, от самых городских ворот! Всюду цветут чудеснейшие розы!»

Маленький Тук взглянул на них, и в глазах у него зарябило красно-зеленым. Когда же волны красок улеглись, он увидел поросший лесом обрыв над невидимым фиордом. Над обрывом возвышался старый монастырь с высокими острыми башнями и шпилями. Вниз с журчанием сбегали струи источников. Возле источника сидел старый король; седая голова его с длинными кудрями была увенчана золотою короной. Это был король Роар, именем которого и назван был источник, а по источнику и близлежащий город Роскилле. По тропинке, ведущей к монастырю, шли держась за руки все короли и королевы Дании, увенчанные золотыми коронами. Орган играл, струйки источника вторили ему в напеве. Маленький Тук смотрел и внимал.

– Не забудь о сословиях! – сказал король Роар.

Вдруг все исчезло. Да куда же все это пропало? Словно перевернули страницу в книжке! Перед мальчиком стояла старушка полольщица, она пришла из города Соре, – там трава растет даже на площади. Она накинула на голову и на спину свой серый холщовый передник; передник был весь мокрый – должно быть, шел дождь.

– Да! – сказала она и поведала ему о забавных комедиях Хольберга, о короле Вальдемаре и епископе Абсалоне, потом вдруг вся съежилась, замотала головой, точно собираясь прыгнуть, и заквакала. – Ква! Ква! Ква! Как сыро, мокро и тихо в Соре! Ква! – Она превратилась в лягушку. – Ква! – И она опять стала женщиной. – Надо одеваться по погоде! – сказала она. – Тут сыро-сыро! Мой город похож на бутылку: войдешь в горлышко, оттуда же надо и выйти. Прежде он славился чудеснейшими рыбами, а теперь на дне «бутылки» – краснощекие юноши; они учатся тут разной премудрости: греческому, еврейскому… Ква!

Мальчику послышалось не то кваканье лягушек, не то шлепанье сапогами по болоту: все тот же самый звук, однообразный и скучный, под который Тук и заснул крепким сном, да и хорошо сделал.

Но и тут ему приснился сон, – иначе что же все это было? Голубоглазая, белокурая и кудрявая сестрица его, Густава, вдруг стала взрослою прелестною девушкой, и, хотя ни у нее, ни у него не было крыльев, они понеслись вместе по воздуху над Зеландией, над зелеными лесами и голубыми водами.

– Слышишь ты крик петуха, маленький Тук? Кукареку! Вот из бухты Кёге полетели куры! У тебя будет птичий двор, огромный-преогромный! Тебе не придется терпеть нужды! Ты, как говорится, убьешь бобра и станешь богачом, счастливым человеком! Твой дом будет возвышаться, как башня короля Вальдемара, будет богато разукрашен такими же мраморными статуями, как те, что изваяны близ Преете. Ты понимаешь меня? Твое имя облетит весь мир, как корабль, который хотели отправить из Корсёра, а в Роскилле – «Помни про сословия!» – сказал король Роар – ты будешь говорить хорошо и умно, маленький Тук! Когда же наконец сойдешь в могилу, будешь спать в ней тихо…

– Как в Соре! – добавил Тук и проснулся. Было ясное утро, он ровно ничего не помнил из своих снов, да и не нужно было – нечего заглядывать вперед.

Он вскочил с постели, взялся за книгу и живо выучил свой урок. А старая прачка просунула в дверь голову, кивнула ему и сказала:

– Спасибо за вчерашнее, голубчик! Господь да исполнит лучший твой сон.

А маленький Тук и не знал, что ему снилось, зато знает это Господь Бог!

Воротничок уже давно достиг брачного возраста, но невесты у него не было. Однажды его бросили в стирку вместе с чулочного подвязкой.

– Как вы грациозны и милы! – рассыпался в комплиментах воротничок. – С такой красотой я сталкиваюсь впервые. Давайте же знакомиться.

– Не стоит! – отрезала подвязка.

– А где вы живете?

– Я прошу вас, не нужно со мной заговаривать! – лепетала подвязка.